百人一首ものがたり 9番 小野小町

目次

花の色は うつりにけりな いたづらに

わが身世にふる ながめせしまに

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

夏の終わりの雲が小倉山に薄く尾を引くばかりでさわやかに晴れている。定家は心寂坊を伴って庵続きのだらだら坂をゆっくりと上った。竹藪を過ぎると雑木林に山栗の木々が見え林の奥に荒ら屋がある。朽ちかけた母屋の梁に大きな蜘蛛巣が吹くとも見えぬ風に微かに揺れている。これを見て定家は、

我が夫子が来べき夕なり小竹がねの

蜘蛛の行ひ今宵著しも

と詠って、「心寂房殿はこの歌をどのようにお思いですか」と訊ねた。心寂房は、「このように頼りない蜘蛛を見ただけでそれほどの歌を作るのですから、衣通姫は余程強い恋心をお持ちだったものと心得ます」と答えると、

「なるほど・・・しかしこの歌はどこか奇妙だとは思いませんか」

「・・・奇妙とは」

「衣通姫は真実は衣通郎女とおよびするのが正しいのですが、それはともかく、彼女は允恭天皇の妃です。宮殿にお住まいだったのですよ。妃の住んでいる宮殿に蜘蛛の巣が張るでしょうか」

「・・・そう言われればその通りでございます。宮廷には大勢の官女がおりますから蜘蛛の巣が張るわけはありません・・・とすると、この歌は想像で詠った歌ということになりましょうか」

「いや、恐らく衣通姫はわざと蜘蛛の巣を張らせていたのです」

「・・・」

「天皇には公式の行事や政事に多忙なばかりではなく、皇后の他に大勢の妃が居たのですから、いくら衣通姫のような美女であっても天皇の訪れがいつになるのか分からない。しかしいついつと知りたいというのは偽らざる女心です。そこで蜘蛛の動きから天皇のおいでになる兆を読み取ろうとも考えられましょう」

「なるほど、しかし、蜘蛛というものは美しい生き物とは申せませぬのに、何故、恋の兆しを告げるものとされたのでしょうか」心寂房がこう尋ねたので定家は、

「古代中国には《蜘蛛が人の着物に付くのは親しい人がやってくる兆しである》という言い伝えがありますからそうした迷信が古代に伝わって来たのでしょう。しかし私は別に考えているのです。・・・ごらんなさい。蜘蛛にとってはこの巣が全世界です。蜘蛛は軒先にか細い糸で網を張って獲物が来るのをただひたすら待っている。風の音、木の葉のそよぎ、鳥の羽音、虫の声、そういったひそやかなものの変化にも全身を集中して獲物の気配を感じ取ろうとしている・・・そうした蜘蛛の姿に、恋する女は己の運命を重ねたのではないでしょうか」

「・・・しかし私にはどうしても解せませぬ」

「はて、何でしょうかな」

「衣通姫は美しさが衣の外に漏れて光を放つほどの美人だったのですから天皇は毎夜でも逢いたかったでしょう。それをなぜ蜘蛛の巣が張るまで御出にならなかったのでしょう」とこのように心寂房が訊ねると、「その疑問はもっともですが、理由は明白です。天皇は皇后が恐ろしかったのですよ」

「・・・」

「皇后は衣通姫の姉でした。しかも大層な女傑だったのです。允恭天皇を天皇に即位させたのは、皇后の忍坂大中姫命だったのです。当時は陰謀と暗殺が横行する恐ろしい時代でした。允恭天皇は仁徳天皇の皇子ですが、仁徳天皇には四人の皇子が居り、長子の去来皇子が太子の地位にありましたが、仁徳天皇が身罷ると皇位を巡る争いが生じました。発端は太子の結婚です。太子は武内宿禰の子孫・黒媛を娶ることになっていたので、日取りを決めるために弟の仲皇子を黒媛の許に遣わしたところ、仲皇子は『私は皇太子の去来皇子である』と偽って黒媛を姧しました。しかも帰る際に仲皇子は手に付けた鈴を黒媛の寝室に忘れてきたので、事が発覚するのを恐れて反乱の兵を挙げ、太子の宮殿を襲い宮中に火を掛けました。この時去来皇子は酔って目が覚めなかったので、臣下たちが無理矢理馬にお乗せしたと伝えられています。山の中まで逃げて気が付くとひどく寒い。体を温める菰もない。それで太子は歌を詠みました。

多遲比野に寝むと知りせば立菰も

持ちて来ましもの寝むと知りせば 」

「弟に命を狙われ、菰もなくて寒さに震えていたのですか」

「そうですとも、この歌は古事記に載っています・・・三番目の弟水歯別命は危機を聞いて駆けつけましたが、太子は弟を信用出来ないので『もしお前が私を裏切らないと誓うなら、忠誠の証拠として仲皇子を殺してこい』。水歯別命は仲皇子の側近の曾婆訶理を呼んで『仲皇子を殺してくれば大臣にしてやろう』と約束しました。曾婆訶理はこれを信じて仲皇子の隙を窺って殺しました。そして大臣になれると意気揚々と戻ってきたのです。水歯別命は曾婆訶理を大いに褒め、酒盛りをしてもてなして、油断をした隙に斬り殺し、去来太子に『お約束通り仲皇子を殺しました』と報告したので、太子は安堵し、即位したのが履中天皇です。

天皇が亡くなると、水歯別命は即位して反正天皇となりましたがやがて反正天皇も亡くなりましたので末の弟の雄朝津間稚子宿禰皇子に番が回って来ました。しかし兄たちの暗闘の一部始終を見ていた彼は天皇になるのを恐れて、群臣が即位を促すと『私は病気で歩くこともままならず、左右の手の長さも違う。おまけに兄たちが私を馬鹿だと罵っていたほど愚か者です。とても即位することはできません』と述べて再三懇願しても受けようとしない。群臣が困り果てていると、忍坂中姫命は夫に『この国に天皇が居なければ国は立ちゆきません。どうか帝位にお就きくださいますように』と述べて、即位の儀式に使う洗手水の鋺をお持ちになって差し出しました。しかし皇子は固持して受けない。中姫命も聖水の鋺を捧げたまま動かない。そうして長い時が経ちました。寒い木枯らしが吹く季節だったので、鋺の水が中姫命の腕に垂れて凍りつき、姫は倒れて今にも息絶えて死ぬばかりになりました。これを見て皇子は彼女を抱き起こして『そなたの真心は心にしみた。この上どうして拒むことができようか』と述べて即位し、允恭天皇となったのです」

「・・・大した皇后でござりまするな」

「この次第は日本書紀に記されていて面白い話ですからお読みになられたらよいでしょう・・・允恭天皇と大中姫には九人の子が生まれました。この中に軽大郎女が居り、別名を衣通郎女、またの名を衣通王という皇女が居られましたが、この皇女は兄の軽皇子と通じて伊予の湯に流されて亡くなります。二人の話は古事記に詳しく、相聞の歌も数多く見られますが、紛らわしいことに、大中姫の妹も衣通郎女という名でしたから世間では二人を混同しているようですが、大中姫の妹の衣通郎女と、允恭天皇と大中姫の間に生まれた衣通郎女(衣通王)とは明らかに別人です。それはともかくとして大中姫の妹(衣通姫・衣通郎女)は大変魅力のある女性でしたから天皇は深く心を引かれたのですが、皇后が恐ろしくて衣通姫に逢いたくても逢えない。しかしそれでも何とか衣通姫の藤原宮を訪ねたところ、これを知った皇后はこの時、後に雄略天皇となる赤子を生んだばかりでしたが、大いに怒って『私は初めて髪を結い上げた時からお仕えしているのに、私を差し置いて妹の宮に行ったとあっては生きてはいられません』と叫んで産殿に火を付けて自らも死のうとしたので天皇は慌てふためいて謝って、その後はますます衣通姫のところに行くのが難しくなってしまったのです」

「・・・もしその時に産殿を焼いてしまわれたら、後の雄略天皇はおいでにならなかったということになりましょうか・・・」

「そういうことになりましょう・・・ともかくも皇后がこれほど嫉妬深かったので容易に思いは遂げられませんでしたが、だからといってあきらめることはできない。衣通姫も天皇のおいでを待ちこがれて我慢ができない・・・そこで衣通姫は恋しさの余り・・・とこしへに君も遇へやもいさなとり海の浜藻の寄る時々を・・と詠んで天皇に文を書き送ると『そんな無理を言わないでくれ。もしもこんな歌が皇后の耳に入ったら大変なことになるぞ。どうか我慢して静かにしていてくれ』と頼んだのです」

「天皇ともあろうお方がそんな情けない事を・・・?」

「はい。当時の人は浜藻を名付けて〈奈能利曾毛〉と呼んだと日本書紀には記されています」

蜘蛛の巣に日の光が降り注ぐ。心寂坊はその光をちらっと見て、

「古今集序に小野小町は『いにしへの衣通姫の流なり、あはれなるやうにて強からず、いはばよき女のなやめるところあるに似たり』とございますが、今、お話をお伺いしておりますと、衣通姫と小野小町では立場がずいぶんと違っているように思われるのですが、いかがなものなのでしょうか」と訊く。定家は頷いて、

「同感です。衣通姫の頃は国は極めて不安定でした。しかし小町は仁明天皇の泰平の御代の人です。当時は兵士の制度も廃止されていたほどですから全く時代が違います」

「兵士の制度が廃止されたとは・・・?」

「心寂坊殿は信じがたいというお顔をしておられますな・・・国家には軍事を司る衛府があるのが当然です。古代に於いては大伴、物部が軍事の長でしたし、奈良時代には衛門府、左右衛士府、左右兵衛府の五衛府があり、藤原午合が長屋王を自刃に追い込んだ時にもこの衛府の兵を率いたのです。ところが桓武天皇の御代の延暦十一年(792)、天皇は辺境の陸奥・出羽・佐渡・西海道諸国のみに兵を残して軍団を解体廃止しました。ですから平安末期に源平が勢力を得るまでは大規模な兵団はなかったのです」

「・・・しかし、それで、国の治安は保たれるのでしょうか」

「心寂坊殿、私共は保元平治の乱の後に生まれ、源平合戦・承久の乱を目の当たりにしましたからこの世に戦乱のいない世界を想像しろと言われても無理な話です。しかし考えてもごらんなさい、桓武天皇の時代には伝教大師最澄が延暦寺を建てて仏法を広め、嵯峨天皇の御代には弘法大師空海が高野山金剛峯寺を建て、天皇自ら文華秀麗集に漢詩を詠み、三筆の一人として書をお書になる、そのような時代だったのですよ。小野小町はそうした時代に活躍したお方だったのです」定家がこう述べると、心寂房は、

「・・・何とも羨ましい時代に生まれ合わせたものでござりまするが、しかしそれにしては小町という方にはどこか憂いの影が差しているように思われます。後撰集に『定めたる男もなくて、物思ひ侍りける頃』として・・あまの住む浦こぐ舟のかぢをなみ世をうみわたる我ぞ悲しき・・と詠っておりますように、多くの男と浮き名を流しながら心を分かつ相手と出会うこともなく最後は放浪の末に行方知れずになったと聞いておりますが、何故そのような運命になったのか、それが私には分かりません」心寂坊がこう述べるので定家は微笑して「時代がいかに平和であっても、男女の仲というものはまた別ものでござりますから」と答えて、ふっとためいきをついた。

第九番目のものがたり 「奈能利曾毛」

夕闇が厚く垂れ込めている都の町はずれ、東山のすそ野の墓場をボロをまとい、杖をついた老婆が紙燭を頼りにとぼとぼと歩いている。歩くたびに、カタリコトリと頼りない音がする。やがて老婆は蔦の生い茂った古めかしい五輪塔に近づくと、紙燭を掲げ、石に刻みつけられた文字に顔を近づけた。皺の垂れた目が苔で覆われて消えかけた文字を懸命に読もうとしている。老婆はしばらく顔を近づけて五輪塔を眺めていたが、どうやら目指すものではなかったのか、またそろそろと歩き出した。しばらく行くとまた草葉の陰に苔むした五輪塔が見えたので近寄ってみたが、これもまた目当ての墓ではなかったと見えて、失望したように草の茂った細道をよぼよぼと歩いて行った。

東山の峰に三日月が現れ、老婆の姿は頼りない影を落としてゆらゆらと揺れた。老婆の姿に誘われたように、青白い鬼火が墓場のあちらこちらに現れた。老婆はそれをちらりと見たが、別に恐れる様子もなく、カタリコトリと歩いている。鬼火はしばらくの間老婆の周りを取り巻いていたが、やがてひとつの青白い光の中からぼんやりとした姿が現れ、老婆に近付いた。それは角を生やした青鬼だった。

「お前はこのように寂しい墓場で、何をしているのだ」と鬼が訊ねた。老婆は鬼の目を見つめて、

「訊いてどうするのだね」

「さあ、どうするか・・・次第によっては手助けをしてやらぬこともない」

「そうかい。では私の望みを聞いてくれるというのだね」

「よし言ってみろ、お前はいったい何が望みなのだ」

鬼がこう訊くと、老婆は細い真剣な眼差しで鬼を見つめて、

「子が欲しい」

「子が欲しい?・・それはどういうことだ」

「この世に居る間に、子が欲しいのだよ」

「子が欲しいとは、お前は年老いて家を守るものが居らぬ故に、養子でももらいたいと、そのように願っているのか。だが、その襤褸を纏った有様では、どんな貧乏人でも逃げ出すわ」

「逃げるだと!この私から」

「そうとも、誰がお前のように半分死んでいるような老婆の養子になぞなるものか」

「お前は何一つ分かってはおらぬ・・・私が欲しいのは養子ではないのだよ」

「養子ではない?では何が欲しいのだ」

「私の子さ。この私の腹から子を産みたいのだ」

老婆がこのように言うと、鬼はあっけにとられたように口をあんぐりと開けていたが、老婆が冗談ではなく、真実そのように望んでいるのだと知ると、アハハハと大声を挙げて笑った。周りに集まってきた大勢の鬼たちもさもあきれ顔で笑った。

「お前はそのしなびた腹に子が出来ると思ってるのか?」

「そうだとも、それが何がおかしい」

「おかしくて滑稽で話にもならぬ。古紙のようにしなびた女を、誰が抱くものか・・・よほど耄碌したのだな」

「耄碌だと?私のどこが耄碌している・・・私はこの通り美しさにあふれている。私を見て心奪われぬ者は一人もいない・・・そうとも、私はいつもいつも大勢の男たちに愛されてきた。お前たちも私の名を聞けば驚くであろうよ」

これを聞くと鬼共は一斉に笑った。

「おい、婆さん、月明かりに照らされた己の姿を見て見ろ。そのみっともない姿はガマ蛙よりもまだひどい。お前はまだ生きているつもりだろうが死んだも同然の老婆、その老婆が哀れな昔を思い出して狂っているのであろうが、それ程に醜くなっても、子が欲しいとは、女というものはどこまでも業が深いというものよ」

「まったくもって、このように汚らしい老婆を見たことはないが、いったい何者なのであろうか」

鬼火がゆらりゆらりと揺れている。老婆は鬼たちを見下したように皮肉な笑いを浮かべると淡い月明かりの中をカタリコトリと歩いた。そして一つの五輪塔に近づいたがこれもまた当てはずれであったのか、深いため息を漏らした。これを見て赤鬼が、

「お前は最前から誰かの墓を探しているようだが、いったい誰の墓を訪ねるつもりなのだ」と訊いた。老婆はチラリと鬼を見て、

「深草少将様じゃよ」

「深草少将・・・そうか、そう言えばそのような者の墓がそこの葎の中にあったような気がする」

一匹の鬼がそう言うので見ると、小さな五輪塔の頭の先が雑草からわずかにのぞいている。老婆ははっと胸を突かれるような気配だったが、杖を投げ出して墓にしがみついた。鬼達が近づいて見ると、老婆はさめざめと涙を流している。そして、墓に手を回しながら、

「あなたの子が欲しい」と涙声で囁いている。

「おい、これは死人の墓なのだぞ、気が狂ったのか」

「そうに違いない、八重葎に包まれた墓をあのように抱いて、涙を流しながら戯言を言うとはまったく哀れなものだ」

鬼達があざ笑うと、老婆はますますしっかりと墓石を抱きしめて、さめざめと泣いた。

「私は愚かな女でございました。私はいつまでも美しく、どのように位の高い公卿にもお会いでき、共に恋を語ることが出来るものと思っていたのでございます。あなたさまにあのようにむごい仕打ちを致しましたのも、驕った心のなせる業だったのです。けれどようやくあなた様の真心の深さを知りました。私を心底愛してくださる、大切に思ってくださるお方は、あなた様をのぞいて一人もいないということを・・・私はどうしてもあなた様にお会いしたい、そしてあなた様と語り明かし、抱かれたい。そして、あなた様の子を生みたい・・・ただひたすらそう願い、幾十年もの間お捜ししていたのです。この愚かな女をお忘れでなければ、私を抱いてください。そして、あなた様のお側に置いてくださいまし・・・」

鬼共はますます声高にあざわらった。

「墓石に取り付いて狂ってしまったぞ・・・そんな醜態をさらしているなら、いっそのことそのまま死んでしまえ・・・」

鬼達は青い光で老婆を包み、死の世界へ誘い込もうとした、とその時、墓石の下から男の声がした。

「私の恋しい人・・・小町さま・・・よくぞここまで訪ねてくださいました。私は九十九夜目に死んでからもただひたすらあなた様を思い続け、あの世に旅立つことも出来ず彷徨っておりましたが・・・まさかこのようにお会いできようとは・・・

思ひつつ寝ればや人の見えつらむ

夢としりせばさめざらましを・・・

私はあなた様のこの歌を何度歌ったことでしょう。夢の中であなたの姿を見、この手にあなたを抱き、そのぬくもりを感じていた、その夢が覚めぬように、どれほど願ったことでしょうか。・・・

いとせめて恋しき時はむばたまの

夜の衣をかへしてぞきる・・・

私は幾たび衣を返して着たことでしょう。けれど、生きているうちは、私の思いは遂げられなかった。でも、今はこうしてあなた様とお会いしている。何とうれしいしことでしょう」

冠を付け、狩衣を纏った貴公子が青白い光に映えている。髪を振り乱した老婆は貴公子の胸にすがりついた。

「若い時にお逢いすべきでした・・・私は愚かな女でした」

「何を申されるのです、あなた様はいつまでも美しい」

「私は、年老いてしまいました・・・でも、どうしても望みを捨てきれないのです」

「望みとは・・何なのです」

深草少将の亡霊がこう訊ねると、小町は少将の耳に口を寄せて、

「あなたの子が欲しい」

八重葎に風が吹いている。月明かりが墓場を青く照らしている。老婆と貴公子はどこにも見えない。鬼たちが不審に思って辺りを見回すと、どこからか歌が降ってきた。

花の色はうつりにけりないたづらに

わが身世にふるながめせしまに

二つの影が月の光に誘われてゆらゆらと夜の空に上って行く。鬼たちはその光景を呆然と見送っていた。 2008/02/24 佐賀純一

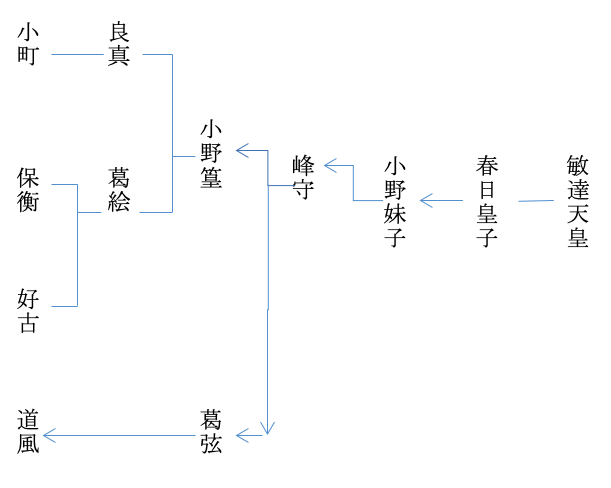

小野氏系図

※「尊卑分脈」「諸家系図」などに諸説あるが明白ではない。