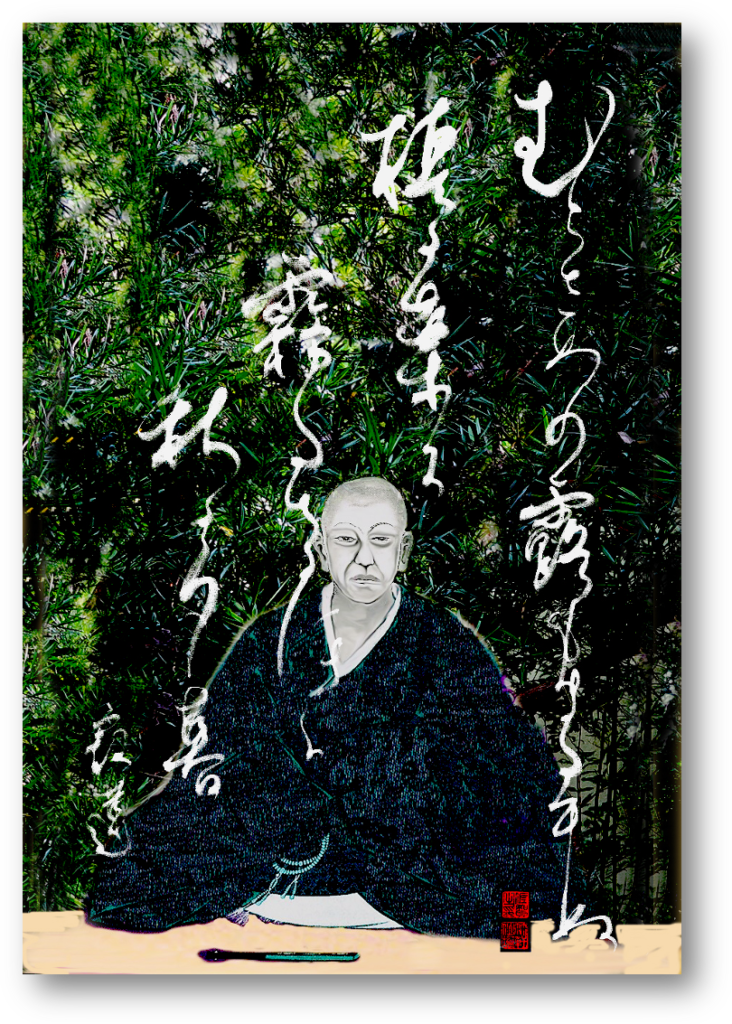

百人一首ものがたり 87番

目次

村雨(むらさめ)の 露もまだひぬ 槇(まき)の葉に

霧立ちのぼる 秋の夕暮れ

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

定家が明月記を広げてぼんやりしているので、

「どうなされましたか」と心寂房が心配すると

「寂蓮ことを思いだしていたのですよ」

「寂蓮様は中納言様の義兄弟でございましたか」

「本来は従兄弟であったのが、後に兄弟となったのです。寂蓮は父の弟・俊海の子でしたが、幼い頃から群を抜いた歌才があったのを父が惚れ込んで、猶子としたのです。私よりも二十歳余り年上でしたから、私が物心ついた頃は歌詠みとしての名声は大変なものがあり、今も言い伝えられている名のある歌会にも必ず名を連ねておりました。後鳥羽院の覚えも目出度く寂蓮を誰よりも高く評価なさっておりました。これをごらん下さい。

「 寂蓮は、なほざりならず歌詠みし者なり。あまり案じくだきし程に、たけなどぞいたくは高くはなかりしかども、いざたけある歌詠まむとて、『龍田の奥にかかる白雲』と三躰の歌に詠みたりし、恐ろしかりき。折につけて、きと歌詠み、連歌し、ないし狂歌までも、にはかの事に、故あるやうに詠みし方、真実の堪能と見えき。 (後鳥羽院口伝) 」

「後鳥羽院がこのような事をお記しになられておられたとは・・・寂蓮さまがどれほどすぐれたお方であったか、思い知らされます」

「新古今和歌集の編纂に当たっては後鳥羽院は私よりも寂蓮に寄せる期待の方が大きかったと思います。ところが編纂を初めて間もない建久二年(1202)の夏、寂蓮は突然亡くなりました。おそらく息子の事件が尾を引いていたのだと思います」

「事件とは・・・」

「当時の都がどのような有様であったかは今更申すまでもない事ですが、まさか、自分の身内にまでこのような出来事が起きようとは予測もしないことでした。寂蓮には保李という子がありましたが、私の妻の父・大納言実宗の猶子となって元服し、七条院の蔵人となりました。それが男女のもつれから斬殺されたのです」

「・・・」

「養父の大納言実宗という人物は派手好みでしかも大変な美男子でしたから、潘安仁の再来と言われたほどでした。潘安仁は古代中国春秋時代十二王朝の一つ晋の文人でしたが、容貌があまりにも美しかったので、安仁が弾き弓を手挟んで洛陽の大路を歩くと、婦女が駈け寄って、得難い果物を投げて気を引こうとしたと伝えられています。大納言実宗はそれほどの男になぞらえるほどの美男だったのですよ。ところが年を経るにつれて俗物になり、ある時伊勢神宮への奉幣のために勅使として遣わされる時に会ってみるとあまりにも軽薄で、相手になるような者ではありませんでした。保李の不運はこのような男を義父とした事でしょう」

「・・・」

「事件の後も寂蓮は哀しみを表に出さず、さまざまな歌合の会に出詠し、後鳥羽院に百首歌を進上したりしておりましたが、心底はいかなるものであったのでしょうか・・・その時私は後鳥羽院に供奉して水無瀬の離宮で、風雨の最中、院が白拍子たちを大勢呼び集めて遊興しておられるのを見ておりましたが、左中弁の長房が私に近付いてきて『少輔入道寂蓮様が逝去されましたぞ』と囁いたので仰天して『それは真実ですか』と尋ねると、『内大臣通親公に知らせが届きましたのでお知らせいたしたのでござります』・・・私は目の前が真っ暗になって、早々に退出いたしました。

・・・後鳥羽院は新古今和歌集の勅撰をお命じになられ、寂蓮も私も撰者に選ばれておりましたものを、何ということでしょうか・・・。

しかし亡くなった者を思い出して嘆いてばかりいても仕方がありませんので、辛い出来事は忘れて、良きことだけを思い出すようにしているのです・・・心寂房殿には「六百番歌合」を話をいたしましたでしょうか」

「いいえ、まだうかがってはおりません」

「そうでしたか・・・何と申しましても寂蓮との一番の思い出はその歌合ですよ。この「六百番歌合」が開かれたのは後白河法皇が亡くなられ、源頼朝が征夷大将軍に任ぜられた翌年、建久四年(千百九十三年)のことでした。

主催者は関白九条兼実の後継者・左大将良経、歌合に加わったのは、六条家の、顕昭・有家・経家・季経、御子左家からは寂蓮・隆信・家隆・慈円・家房・兼宗にこの私。これに関白良経をくわえて十二人がそれぞれに百首づつ、合計千二百首が提出されました。歌題は余寒、若草、雲雀、夏夜、蝉、鶉、など四季の題が五十。初恋、怨恋、寄風恋、寄鳥恋、寄遊女恋など恋歌が五十。判者は父俊成でした。

関白良経は集まった千二百首を題毎に結番(左右に番わせること)し、六百番の組み合わせを数ヶ月かけて仕上げるつもりのようでしたが、歌人たちはそれまではとても待ちきれなかったので徳大寺家の『歌の間』に毎日のように集まって、結番された歌が関白家から届けられて披露されると、左右に番われた者は同士は近くに向かい合って座り、さて相手の歌は如何とつくづくと見て、己の歌と比べてみて、それから互いに向かい合って、

「そなたの和歌はこれこれであるが、私の歌はこれこれであるので、明らかに私の歌が優れている」

「いや、そなたの歌こそ、言葉も心も足りず、少しも景色が見えません」などと批評し、時には口角泡泡を飛ばして激論して深夜に至っても果てなかったものです」

「それは、六百番歌合の日の事ではないのですか」

「いやいや、左右の歌が六百の組み合わせに結番されるまで、数ヶ月間も続いたのですよ。準備の段階でさえこのようでしたから、いよいよい歌合の当日となりましたら歌人たちの興奮はその極に達し、みなみな緊張して、寂蓮などは数日前からほとんど食事が喉に通らないほどでした」

「・・・」

「歌合が始まると、頭を青く剃り立てた六条家の顕昭が独鈷を握りしめてこれを激しく振りながら自説を主張すると、寂蓮はカマキリのように細い首を顕昭の方に伸ばして目をらんらんと輝かせ、一歩も引くまいと腰を立てる。

「そなた様の歌は、象潟や妹恋ひしらにさ寝る夜の、などといかにもゆゆしげで、しかも表現があちらこちらともつれあって、すなおに言葉が走らず、衣が肌に絡みつくような加減ではあるまいか」と寂蓮が申し立てると、

「あたなたの方こそ、清見潟岩敷く袖の波の上に、などととてもありそうにない表現を用いているではないか。そのように固い袖の上に誰が横になることが出来ようか」と言い返す。

評定は夕刻から深夜まで続き、いつ果てるとも見えません。判者は父俊成でした。父はその場で判定するのではなく、自宅で数ヶ月かけて吟味の後判を下すのですから、歌合の場で己の和歌が優れているとどれほど申し立てても意味がないのですが、それでもみなみなこの道にかけては我こそ、と思っている面々でしたから、舌を動かすのを止めるというような者はひとりとしていなかったのです。

紙燭が途切れるばかりに細くなると、雑色が紙燭を継いで回ります。部屋の続きの御簾の内には大勢の女房たちが詰めかめて、大声で激論に耽っている歌人たちを面白げに見て、あれこれとささやき合っては時々くすくすと忍び笑いを漏らしている。衣に焚きしめた香の薫りが歌合の気配をいよいよ強くかき立てる。このようにしてまたとない夜が過ぎて行きました。それから四十年という年月が経ってしまいましたが、あの時の寂連の眼差しがつい昨日のように思い出されてなりません」

第87番目のものがたり 「野上の空」

雨がしきりに降っている。雨と雲に隠されて、庵の外は何も見えない。歌書に目を落とし書写し続けて気がつくと、小やみになった雨の中に人の気配がするので見ると僧侶姿の男がびしょぬれになって立っている・・・寂蓮・・・寂蓮ではないか。

「どうなされた、寂蓮殿、そのように濡れては風邪をひくではありませんか」

寂蓮は縁先までゆるゆると近づいて来ると、「たった今、歌を詠んだのですよ」と頭の水滴を衣の端でぬぐって庇の下に入ってきた。

「この雨の中で詠まれたのですか」

「そなたの庵に幾年も来なかったので道に迷ってしまって、あちらこちらで尋ねてようやくそこまでやってくると、大きな牛をつけた車がぬかるみで往生しておった。牛追いが雨の中で鞭をぴしぴしと牛の尻に当てるのだが、ぬかるみの轍に車がはまって身動きもならぬ。車の中の者は、早く出せと怒っている。牛は鼻輪を力一杯引かれるし、背中を叩かれるものだから、もうもうと湯気を上げて車を引こうとする。泥があたりいちめんに飛び散るのだ。そうして泥の中でもがいている牛の足下を見ると、濡れた草の蔭に蝸牛が角を出して茎を得意げに上っている。久しぶりの雨がとても気に入ったのであろう、のんびりと角を出し、草の茎から葉の上に乗り移ろうとしている。ところが牛はその草を今にも踏みつぶしそうに蹄を上げているのだ。それで詠んだ和歌は、

牛の子に踏まるな庭のかたつぶり

角のあるとて身をば頼みそ 」

「なるほど、憎げな大牛を牛の子としたところは、いかにも面白い」

「狂歌じみでいると定家殿は言いたげなご様子じゃな」

「いいや良い歌と存じます。雨の中で立ち往生している大きな牛とその雨を浴びて得意げに角を伸ばしている蝸牛の対比はなんとも妙で心の中に絵が生まれたように見えます。寂蓮殿はこのごろそのような歌の境地に達しておられるのでしょうか」

「いや、どうであろうか・・・だが近年は、宮廷の歌合で詠まれたようなものよりも、世間の歌にこころ惹かれるようになっているのも確かなのですよ。これはどれほど前になりましょうか、夏の夜のことでしたが、その晩は法会があって、ある人の屋敷に暁行法院という者と共に行ったのです。その家の者は気が利いて、瓜を出してもてなしてくれしまたが、その瓜が熟しすぎて、ずぶずぶになって、瓜のホゾも抜けそうになっているのですよ。これを見て暁行法院が、

山しろのほぞちと人や思ふらん

水ぐみたるはひさごなりけり

(ほぞちといえばこの土地の人はみな山背の細道を思うであろうが、このほぞの抜け落ちそうな水ぶくれの瓜のずぶずぶになった中身を抜けばそのまま水を汲むひさごになるであろうよ)と詠んだので、一同はどっと感嘆しました。

それからひとしきり法話になりましたがそれがすむと暁行法院は「では寂蓮殿」と私の顔を見て、

「今度はそなたの番じゃぞ。今宵の法話は『万法はみな空なり、この世に在るものは全て空である』というものであった。故に、その心を歌に詠んでくだされ」とこう言う。法会に集まった会衆はみな、成り行き如何と私を見ている。そこで私は食べ残りの瓜を見つめて、

なにもみなくうになるべき物ならば

いざこの瓜に皮も残さじ

(この世の一切が空ということが道理であるならば、この瓜もまた空(食う)なのだから、皮も残さずに食うのが正しいことなのであろうなあ)」と詠んで、手に残った皮もむしゃむしゃと食べました。これを見た会衆はどっと歓声を上げて、

「寂蓮殿の和歌の通りじゃぞ。では、ご一同、一切空の瓜を食おうではないか」とむしゃむしゃと皮ごと瓜にかぶりついたのですよ」

寂蓮がこんな話を聞かせてくれたので、私は愉快になって、

「何とそれはまた面白い。ぜひそのような場に呼ばれてみたいものです」

「いつでもお連れ申そう。しかし、この夕べに私が定家殿を訪ねたのには特別なわけがありましてお訪ねしたのです」

「はて、特別なわけとは」

「どうしてもそなたに言い残しておきたいことがあるのですよ」

「何でありましょうか」

「それは、他でもありません。あの六百番歌合のことなのです。定家殿は常々あの歌合を懐かしんでおられるので、私はどうしてもと思ってこうして濡れてやってきたのです」

「・・・」

「定家殿とこの私とはあの歌合でいくども番えられて勝負をし、俊成様の判をいただきました。私はその判を見て、いかにもこれほどの判は又とあろうかと感嘆しておりました。しかし、ただひとつだけ合点が行かぬ判があったのです。それは『恋七番・寄傀儡恋』に詠んだ歌です。左の定家殿が勝ち、右の私は負ました。覚えて居られるでありましょう」

「無論覚えておりますとも。しかし寂蓮殿はその時の父の判に不服を申し立てるためにおいでになったのですか」

「不服というわけではないのです。俊成様の判に誤りがあろうはずはありません。ただ、あの時の私の歌の真実の心がお分かりいただけておったら、負けではなく、持ち(引き分け)になっていたのではないかとも思うのですよ」

「なるほど、それまで申されるのであれば、よほど自信がおありなのであろう。しかも、そのことを伝えるために寂蓮殿は雨の庵においでになられた。であるとすればこのままにしておくわけにもゆきません。もう一度思い返して見ることにしましょう。私の歌は、 「左」

一夜かす野上の里の草枕

結びすてける人の契りを

(傀儡や遊女の大勢住まっている美濃の国の野上の宿で私は旅人に草枕を貸して契りを結むしがない身ではあるけれど、契りを交わしたその人も、他の者と同じように一夜いただけで草枕を捨てて行ってしまった、はかない出逢いであったことだ)

これに対して寂蓮殿の「右」の歌は、

恨むべき方こそなけれ東路の

野上の庵の暮れ方の空

(どちらに向かって私は怨みを述べたらよいのだろうか、東路の野上の宿の空は頼りなく暮れて行くことだよ)」

「この番の判は、左の勝ちでした。しかし寂蓮殿は本来は持ちであったと申されるのですね」

「いかにも左様。いや、本音を申せば、当初、私は定家殿の歌は風情はいかにも艶であるけど、一夜かす、という言葉は少し聞きづらいと思ったので、これは私の勝ちかも知れぬと密かに考えたのです。ところが、俊成様の判を見ると、

【左の『野上の里』、右の『野上の庵』、『結びすてける』という表現といい、『暮れ方の空』などという言葉は、共に余情がこもっていて優れている。しかし右の、『恨むべき方こそなけれ』という表現はどういう心で詠んだのか、判断に苦しむ。というのも、男女が共寝をして、すげなく別れる明け方にこそ恨みもしようが、暮れ方ではまだ男女が逢ってもいない時刻ではないか。どう見ても右の歌は上の句と下の句が調和していないと思われる。故に、左が勝ちとする】

とありました。私はこれがいかにも悔しくて、その後幾年もこのことを思い続けておったのです。というのも、私の歌に託した思いは、明け方のはかない別れではありません。傀儡という生業に染みついた悲しみなのです。夕暮れが迫れば一夜の宿を借りに来る旅人は訪ねてこよう、いつものように共寝もしよう、時には淡い恋をすることもある。しかし、傀儡の身であってみれば共に長く添える男に出会えることは望みようもない。それなのに、暮れ方になれば、宿を貸せといって訪ねてくる男を待たねばならぬ、その頼りない思いの哀れを私は詠んだつもりなのです。だからこそ、この歌の恨みは共寝をした後の『明け方の空』の恨みではなく、夜が迫ってくる「暮れ方の空」の恨みでなければならぬ。夕暮れが迫れば、自分をほんとうに恋しいと思い、このような自分をどこぞまで連れていってくれるほど想ってくれる男に会えるかも知れぬ、しかし、そのような者はいつになっても現れぬ、夢を追う気持ちと、その夢を恨む気持ちが、暮れ方の女の胸にはいつも去来している。私はその哀れな心を、野上の暮れ方の空に託して詠ったのです。しかし俊成様はそのようには解釈して下さらなかった。無論、これは私の歌が未熟であったためでもありましたろう。しかし私がこの歌に託した真実は、誰かに分かってもらいたかった。それ故に、こうして定家殿に申しにまいったのです」

「なるほど、そうでしたか・・・

恨むべき方こそなけれ東路の

野上の庵の暮れ方の空

お話を聞いて吟じてみると、いかにも余韻嫋々たるものがある。女心の哀れさと悲しさが、暮れ方の空に漂っている。もしこれを曙の空、などとしてしまったら、単なる別れの歌になってしまったでしょう。それを暮れ方の空としたことこそ、歌の心であったのですね。父がそれを見抜けなかったのは、残念です」

「そなたは本心からそう思いますか」

「思いますとも。二つを書き並べてみればよく分かります

」

一夜かす野上の里の草枕

結びすてける人の契りを 定家

恨むべき方こそなけれ東路の

野上の庵の暮れ方の空 寂蓮

年月を経てみると、明らかに寂蓮殿の歌が勝っています。しかしこうなると、寂蓮殿と私のものだけでなく、六百番すべてを見直さねばならぬということになりますかな」

雲の裂け目から日の光が落ちてくる。光の交錯する山肌に雲が忙しく動いている。庭の木々は先ほどまでの雨に濡れて黒い。その景色を眺めていた寂蓮は、

「定家殿、この景色を詠み合ってはいかがか」

「・・・なるほど、では寂蓮殿からお聞かせ下さい」こう言うと寂蓮はしばらくあたりを見渡していたが、やがて薄目がちに詠ったのだった。

村雨の露もまだひぬ槇の葉に 霧たちのぼる秋の夕暮れ