百人一首ものがたり 86番

目次

嘆けとて 月やはものを 思はする

かこち顔なる わが涙かな

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

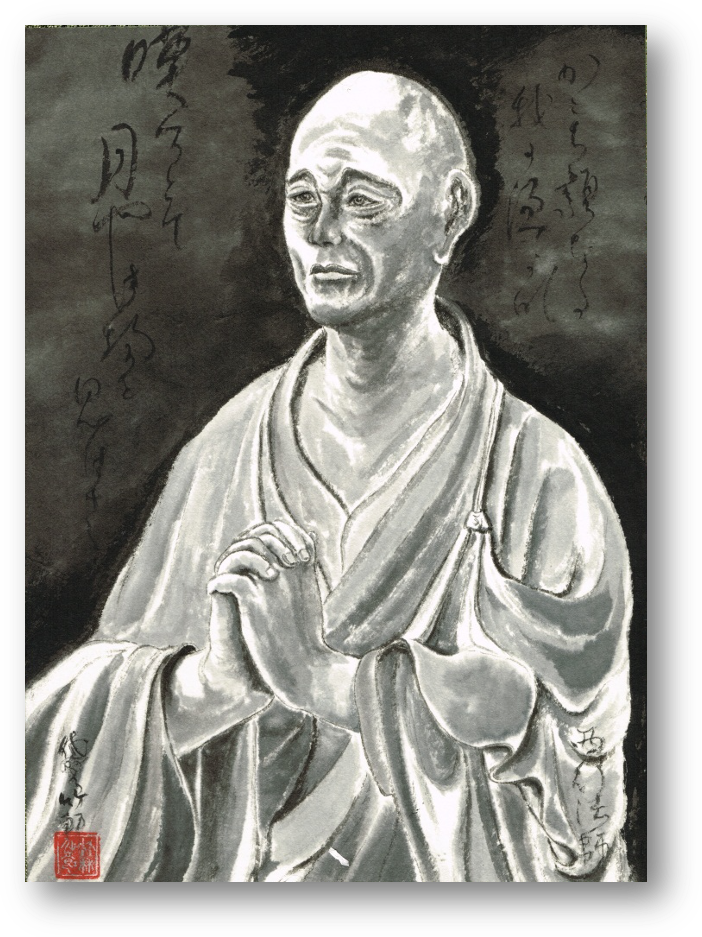

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「思えば無謀な事をしたものですよ」と定家は言った。「あれは私が二十八才の時でしたから西行殿は七十を二つ三つ越えていたでしょう」

「中納言様と西行様はそれほどに違いましたか」

「保元の乱が起きたのは西行殿が出家して十五年も過ぎた時ですが、私はまだ生まれてもおりませんでした。その私が二十八の時に「宮河歌合」が開催されて、私が判者を勤めたのでしたが、西行殿はわざわざ旅先から戻って出詠されたのです。その時に西行殿が詠んだ歌は、

花さへに世をうき草になりにけり

散るを惜しめば誘ふ山水

私はこの歌を見てと、すばらしい歌であるとは思いましたが、どうも何か欠けていると感じましたので、次のように改めては如何かと西行殿に申しました。その歌は、

花さへに世をうき草になりにけり

春を惜しめば誘ふ山水

西行殿は「なるほど」としばし感心しておられる様子でしたが、やがて「軽き趣を表すためには〔散る〕のほうがよろしいと存ずる」と譲らず、元通りに残されましたのですよ」

第86番目のものがたり 「地獄歌」

行く宛てもなく旅を続けているうち武蔵の国に分け入った。秋の夕暮れの気配が薄の原一面に漂い、吹く風が冷く身に凍みる。

玉に貫く露はこぼれて武蔵野の草の

葉むすぶ秋の初風

小道を歩いて行くと八重葎の中に小さな庵が見えた。屋根を葛や刈茅で葺き、庭を笹の垣根で囲み、庭の隅に松の古木が立っている。一間きりの庵の壁には普賢菩薩の画像が見え、老僧が法華経を唱えている。西行が『このようなところで修行なさっておいでになるとは、いったいどのようなお方だろうか』と不思議に思って近づいて行くと、老僧は読経を止めて、

「おお、丁度良い所においでになりました。ささ、ここへお座りなされ」と微笑した。

「お勤めのおじゃまではありませんでしたか」

「いや、すでに私の出来る供養はやり尽くしました」

「供養とは、どなたかの命日でございましたか」

「いやそれ、その松の根方の方々でござるよ。ひと月前に息を引き取りました」

年を経た松の根元に土饅頭が見える。それも二つ並んでいる。

「お二人は同じ日に亡くなられたのですか」

「いかにも今宵と同じ、月の晩でござった。旅に病んでの、ひと月ばかり看病しておりましたが、少しも良くならず、母娘共相次いで亡くなりました」

「母と娘・・・」

「姿は尾羽打ち枯らしておりましたが、もとは随分と豊かな暮らしをしていたらしく、何でも、夫は北面の武士であったとか」

「北面の・・・」

「左様」

「その者の名は」

「はて、そこもとは行き倒れた母子の夫の名をなにゆえにお尋ねなさる」

「姓の文字一つでも覚えてはおりませぬか」

「心当たりでもござりますのか」

「その武士の名は、もしや、佐藤、とは申しませんでしたか」

「・・・確かに佐藤義清という名でござったよ。母娘の話によれば仕えていた左大臣に大層期待されていたというのに不意に出家を思い立ち、髻を切ってしまったそうな」

「・・・」

「妻は驚いて引きとどめ、一族郎党もあわてふためいたが、本人は出家の一点張りで、幼い娘が裾に取りすがって泣くのを振り払い、蹴倒して出奔したという。郎党は蜘蛛の子を散らすように四散して、母娘はやむなく親族に頼ったが、いつまでそうしているわけにもゆかず『こうなったからには父の行方を訪ね、九州太宰府でも、陸奥の山奥にも噂あるところをくまなく探しましょう』ということになり、旅に出たが、慣れぬ身、とうとう病に冒され武蔵の国の土の肥やしとなった次第。私もご覧の通りの仏門を志し源空の法名をいただいておりますので、母娘の後生菩提を弔おうと、朝夕供養をいたしております」

「それは、真実の話でございますか」

「こはいかなこと。他の事ならいざ知らず、僧侶たるもの、人の死について嘘偽りを申しましょうや」

これを聞くと西行は縁先から土饅頭に走り寄って落涙していたが、突然両手で土を掘り始めた。

「何をなさる」

「妻と娘に謝りまする」

「そなた、土を掘れば妻子に会えると思っているのではあるまいな」

「会わねばと思っておりまする」

「人は死んで土に埋められれば、如何なる者であろうと皮膚も肉も蛆に喰われ、白骨は蜈蚣や蚯蚓の巣に成り果てましょうぞ」

「重々承知しておりますが、このままでは気が済みませぬ」

「気が済まぬとはどのような事でござろうか」

「妻や娘は捨てられた恨みを抱いて世を去ったに相異ありません。恨みを抱いたまま死ねば地獄に落ちましょう。これより黄泉に下り、二人を探し出して恨みが晴れるようにいたしたいと存じます」

「ほほう・・・先ほどおぬしは、『その話は真実か』とわしに問うた。そこで今度はわしが問おう。『その気持ちは真実か』とな」

「二言はありませぬ」

「そうか、分かり申した。それなれば西行殿、こちらへ参られよ」

源空は庵の中に導いた。四方の壁に四天王の彫像絵が掛かっている。それは絵というより、生きている御仏のようだ。

四天王の奥には暗い回廊があり、周囲には火炎に包まれた仏が目を怒らしてこちらを見ている。全身に蛇を這わせている軍荼利夜叉明王、六つの首を持ち、聖牛に跨った大威徳明王、目が四つあり、口から牙を剥きだしている金剛夜叉明王、男女を両足に積みつけている降三世明王、奥の間には炎に包まれ、剣を顔面に近づけて唇を噛みしめ、仏法を犯す者を一歩たりとも近づけまいと身構えている不動明王の姿が見える。

西行はその恐ろしさに気圧されながらも源空に遅れまいとついてゆくと、暗闇は突然青白い光に変わり、虚空に浮かぶ月よりも大きな仏が蓮の葉を手に持って瞑想に耽っていた。

「あれは・・・」

「あの仏の名は梵天」

「・・・梵天とは・・・かくも偉大な仏でござりましたか」

「梵天は全宇宙を手の平にのせて観念しておられる」

「・・・どのような事を観念なさっておいでなのでしょう」

「塵芥に等しい人間には測りがたいことです。ごらんなさい。梵天が座しておられるのは、三羽の鵞鳥の背の上です。天の川を一またぎにできるほどの御仏が、鵞鳥の羽よりも軽いのです」

「しかし・・・あの梵天の頭上に光が降り注いでいます・・・あれはどこから来る光なのでしょう。黄金の光背もまぶしいほどに輝いています・・・」

「阿弥陀如来から降り注ぐ光です。阿弥陀如来の光は時と所を越えて、あらゆるところに無限に降り注いでいるのです」

「・・・」

「さて、ここから地獄までは十億劫年ほどもありますから、象の背に乗ってまいりましょう」

源空の言葉が終わらぬうちに、二人は帝釈天が跨る巨大な象の背に乗って虚空を飛翔し始めた。源空は西行に言った。

「地獄ではいかなる経文も経典も役には立ちません。妻子を見つけ、助けだそうと思って仁王経や金剛経などを読経しても獄卒どもはあなたの手から経典をむしり取り、両手両足も引き抜いて地獄の釜の薪にするでしょう。地獄には何千何万という僧侶共が墜ちておりますが、救われた者はただのひとりもおりません」

「ではどうすれば救われるのですか」

「それはやがてお分かりになるでしょぅ」

気がつくと西行は地獄の河原に立っていた。火山から吹き上げられたような岩石があたりを覆っている。噴煙が吹き出し、炎が燃えている。灼熱した煙りが流れゆく。その煙の彼方からか細い歌声が聞こえてくる。『あれは・・・どこぞで聞いたことがある歌だ・・・』そう思う間もなく朦朧と烟る中から、髪を乱した男女が詠いながら近づいて来た。男は立派な冠を被り、女は鮮やかな襲をまとっている。

極楽浄土の宮殿は、

瑠璃の瓦を青く葺き、

真珠の垂木を造り並め、

瑪瑙の扉を押し開き・・・

大勢の鬼共が囃し立てている。

仏も昔は人なりき

われらも終には仏なり

三身仏性具せ

知らざりけるこそあはれなれ

鬼たちに負けじと男女はますます狂おしく踊る。

極楽浄土は一所、

勉めなければ程通し、

我等が心の愚かにて、

近きを遠しと思ふなり

鬼「その通りだとも。地獄と極楽は目と鼻の先だ」

鬼「百万劫年も経巡れば極楽の蓮池に漬けてやっても良いぞ」

鬼共は嗤いながら鉄棒で男の頭を乱暴に叩いた。男は「無体な!」と叫んで倒れた。女は倒れた男の周りを踊り狂っている。その姿をよくよく見れば何と、待賢門院璋子さまではないか・・・ならば、倒れているのは白河院か・・・西行が覗き込もうとすると鬼は金棒で突いて「起きろ!」と叫んだ。院はたちまち生き返って狂い踊った。

わが身罪業重くして、

遂には泥犂(地獄)へ入りなんず、

入りぬべし、

不動明王恐ろしや、

怒れる姿に剣を持ち、

索を提げ、

後ろに火炎燃え上るとかやな、

前には悪魔寄せじとて降魔の相・・・

鬼「そろそろ良かろうぞ」

鬼「よかろうぞ」

鬼共は男女をひっつかまえると、剣と斧で切り裂こうと身構えた。西行は矢も盾もたまらず鬼に走り寄って、『お許し下さい』と叫んだ。しかし鬼は意にも介さず罪人の身体を四つ割りに裂いた。

切り刻まれた二人を見て西行が呆然としていると、ばらばらに切られたはずの白河院と璋子は瞬時に一つ身に戻った。二人は西行を見つけて、

璋子「そなたは私を慕ってこんなところまで来てくれたのですか」

白河院「お前だけが頼りだ。どうかこの者たちを追い払ってくれ」

と口々に叫んだ。鬼共は「まだ死なぬとあらばこうしてやろう」と二人の身体に剣や刀を突き刺したので、それぞれの身体には鋭い刀が無数に生えていた。鬼は嗤って、

「これで分相応になったぞ。共に居たいのであればいつまでもこうしているがよかろう」と言って二人を抱き合わせた。すると互いの身体から生えた剣がお互いの身体を切り裂いたので、二人は絶叫して死んでしまった。

冠と襲が流れ出した血の上に浮かんでいる。西行はあまりの出来事に自分が生きているのか死んでしまったのか少しも分からなくなり、ただ両手で顔を覆って涙を流していた。するとその涙が衣に染みついて歌となったその和歌は、

くろがねの爪の剣の早きもて

かたみに身をも屠る悲しさ

『ああ何という事だ。まさか、私の妻子もこのように恐ろしい所で苦しめられているのだろうか』そう思うと居たたまれなくなってさ迷っていると、闇の中に宮殿が現れ、壇上に厳めしい姿の地獄の王達が見えた。居並んでいるのは秦広王、初江王、宋帝王、伍官王、変成王、泰山王、平等王、都市王、転輪王、そして閻魔大王である。

『仏は罪人が輪廻転生する間、地獄に十王の姿をとって立ち現れ、裁きを下すのだと聞いていたが真実そうであったのだな・・・』

呆然としている西行を閻魔大王が見下ろして、

「お前は妻子を捨て出家しながら、僧侶の勤めである仏への供養を怠った罪は深い。だが、和歌の道に命を捧げた事も認めねばならぬ。故に、そなたの功罪を天秤に掛け、その傾き具合で判決を下すことにしよう。これからその目に映る光景を詠んでみよ」

大王の声が終わらぬうちに着飾った白拍子たちが鬼に引き立てれてきた。乱れた髪を振り乱し、泣き叫びながら詠っている。

結ぶには人も鬼も同じ事

女の吐息に何か靡かぬ

恋しやな 恋しや

ゆかしやな 逢っても見ても

食ってもみばや

「この者たちの舌を引き抜け」大王が命じると鬼は女を押さえつけて、舌を引き抜いてしまった。

「さあ、この有様を何と詠むか。良い歌を詠めばこの女これから後に生える舌は助けることにしよう」大王がそう言うので、西行は詠おうとしたがあまりの有様に動顛して初句すらも思い浮かべることができない。嗚呼、何としよう、と思っていると、

「僧侶は人を救うのが役目であるというに、お前は舌も救ってはやれぬのか?それとも賤しい女のためには和歌は詠えぬか」

大王が鋭く詰問するが何としても思い浮かばない。これを見て大王は、

「もう一度女の舌を引き抜いてしまえ!」と命じたので鬼が生えてきたばかりの女の舌を引き抜くと女は七転八倒して悶絶した。

「どうだ、西行、お前の無力の故に女は死んでしまった。しかしもしお前が今すぐに歌を作れば、女の舌をこれ以上引き抜くことはすまい。だが詠えなければ女を生き返らせて、三度舌を抜いてやらねばならぬ」と催促するので西行は何とか女を助けたいと思って焦慮したがどうしても出来ない。

『私は生涯を歌に掛けて生きてきた。それなのにいざという時には半句すらも浮かばないのか』そう思うと無性に哀しくなり、思わず涙が頬を伝って流れた。すると、その涙が歌となったその和歌は、

何よりは舌ぬく苦こそ哀しけれ

思ふことをも言はせじのはた

これを見て大王は「口からは出ずとも涙が和歌になるとは便利なことだ。では次の女には何と詠むぞ」

その声が終わらぬすちに、鬼が女の髪を捕まえて焼けただれた地面を引きずってきた。鬼はその女に焦熱の炎で真っ赤に焼いた焼き鏝を当てようとしている。女は恐ろしさに身もだえして悲鳴を上げている。

「どうだ、詠めたかな」

「どうかあの者をお助け下さい」

「詠めば助けてやろう」

大王の声に督促されて詠もうとしたがやはり一言半句も浮かばない。西行は焼き鏝を見て恐怖して、思わず合掌して、

「どうか住吉の明神様、私の無力を哀れんでお力をおかしください」と必死で祈った。するとその額からった汗がしたたって生まれた和歌は、

なべてなき黒きほむらの苦しみは

夜のおもひの報いなるべし

閻魔大王「ふふん。しかしこの女は男を夜ごとに騙し、苦しみ悶えさせた罪は永劫に尽きぬぞ」

すると額の汗がまた流れて成った和歌は、

塵灰に砕け果てなばさてもあらで

蘇へらすることのはぞ憂き

閻魔大王「面白い。では女の白き胸に惑わされて四徳を忘却した男の惑いの罪を詠んでみせよ」

そこで西行は、

あはれ見し乳房のことも忘れけり

我かなしみの苦のみ覚えて

このように詠むと、大王は「その和歌に免じて女を許してやろう」と言ったので、鬼共は女を引き立ててどこかへ行ってしまった。そこへ一人の僧侶が獄卒に引き立てられて入ってきた。僧侶はなにやら大声で叫び罵っている。聞き覚えがあるのでよくよく見れば、文覚ではないか。

元の名は遠藤盛遠、上西門院に仕える北面の武士だったが従兄弟の妻・袈裟御前に恋して夫・渡邊渡を殺そうと謀り、過って袈裟を殺して出家したが、後に頼朝に挙兵を促して王朝転覆に手を貸した怪僧である。文覚は地獄の釜に猛火が燃えているのをみて、

「あれは何の火だ」と問うた。獄卒が「お前を焼く火ではないか」と嗤うと文覚は「何を!」と獄卒を殴ろうとしたがその声の終わらぬうちに火の中に投げ込まれてしまった。

閻魔大王が「この有様を何と詠うか」と問うので、今度は口がひとりでに動いて喉から生まれた和歌は、

とふとかや何ゆゑ燃ゆるほむらぞと

君を薪の罪の火ぞかし

歌い終えぬ間に大勢の平家の公達に続いて熊谷次郎直実に殺された平敦盛が連れられてきた。西行は、敦盛を憐れんで、

死出の山越ゆる絶え間はあらじかし

亡くなる人の数つづきつつ

続いて木曾義仲が鬼に引き立てられきたので、

木曾人は海の怒りを鎮めかねて

死出の山にも入りにけるかな

これを聞いて閻魔大王は、

「どうやら口がきけるようになったようだな。そこでお前に命じよう。前がここに墜ちてきた罪人やお前の妻と娘を救いたいと願うのであれば、これから一億劫年の間、罪人のために和歌を詠み続けよ」

閻魔大王に命じられて、西行が地獄で詠った歌は、

重き岩を百尋ちひろ重ねあげて

砕くや何の報いなるらむ

わきてなほあかがねの湯のまうけこそ

心にいりて身を洗ふらめ

塵灰に砕けはてなばさてもいらで

蘇へらすることのはぞうき

たらちをのゆくへをわれも知らぬかな

同じ炎にむせぶらめども

うけがたき人の姿にうかみ出でて

懲りずや誰もまた沈むべき

一つ身をあまたに風の吹き切りて

ほむらに為すも哀しかりけり

この身みし剣の枝に上れとて

しもとひしを身にたつるかな

幾百幾千年とも知れぬ間、西行は地獄の罪人のために和歌を詠みつづけた。とある日大王は西行を閻魔庁へ呼びつけると、閻魔大王が、

「罪人は一人残らず地獄の火に焼かれると決まっているのだが、その地獄にも救いがあると思うか」と問うので、西行は、

「あるいはあろうかと存じます」と答えると、

「さすれば、それを詠んで見せよ」と言うので詠んだ和歌は、

暇も無きほむらの中の苦しみも

心おこせば悟りにぞなる

これを聞いて大王は頷いて、

「では、最後に訊ねよう。お前は地獄の炎に苦しむ者も悟りに至ると言う。何を根拠にそう申すことができるのだ」と詰問するので、西行が、

光させば冷めぬ鼎の湯なれども

蓮(はちす)の池になるめるものを

と詠うと、地獄は瞬く間に消え、西行は源空の庵に立っていた。

「よくぞ戻ってまいられた」と源空は言った。「思いを遂げられましたな」

「しかし、私は妻と娘に会うことはならず、救うこともできませんでした」

「いいや、ごらん下さい」

源空は壁の画を指さした。見れば阿弥陀如来の乗っている葉の上に、年老いた妻と娘が共に乗って合掌しているではないか。

「・・・これは・・・」

「そなたがお救いくださったのでござるよ。西行殿は無数の罪人のために和歌をお歌い下さった。その功徳によって、このように成仏できたのですよ」

「・・・」

「この後は私が必ずお二人を極楽浄土へお導きいたしましょう・・・実を申しますと、西行殿にはこれまで源空と名乗っておりましたが、現空の名は死んでから後の私の諱(いみな)でございましてな、現世では、法然と申しておりました」

「・・・法然上人・・・」

「私はこの世の哀しみから人々をお救いするために御仏から遣わされましたが、あなたもまた和歌の神さまから遣わされたお方と知りました。どうぞ、いかなる世になろうとも、変わらぬ道を歩んでくださいますように」

言葉が途切れると源空の庵は見えず、薄の原に月明かりが降り注いでいた。西行は己の影を踏んで歩きながら詠った。

嘆けとて月やはものを思はする

かこち顔なる我が涙かな