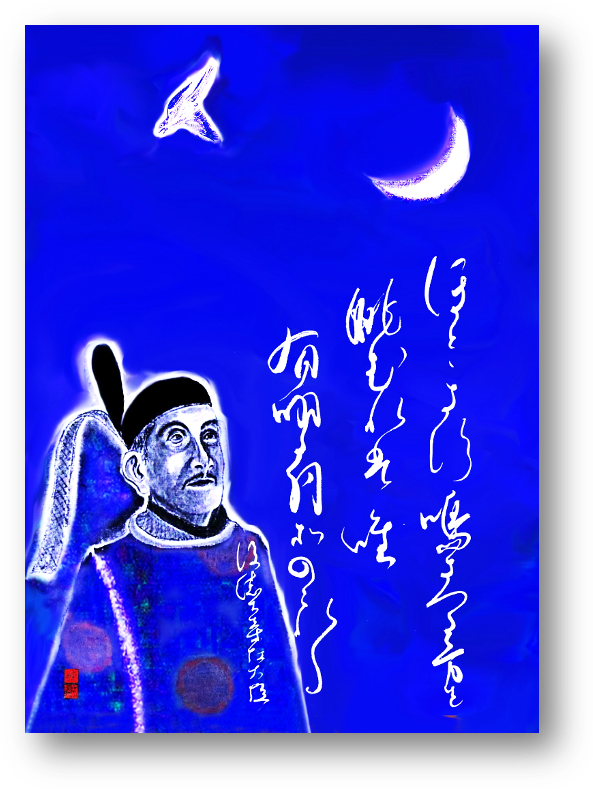

百人一首ものがたり 81番

目次

ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば

ただ有明(ありあけ)の 月ぞ残れる

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

所用が重なりしばらくの間都の邸に戻っていたが、騒がしいことが続くので心労が絶えず、一日も早く小倉山の廬に戻りのんびりと日々を過ごしたいと思うのだけれど三十日は父の忌日なので嵯峨の僧侶を呼んで読経してもらったが、如何にも身体の具合が悪く、僧侶が念誦している間も座っていることができない。家の者に身体を支えてもらって何とか念誦を続けた。その夜「明月記」には昨日今日の出来事を次のように書き記した。

二十九日丙辰(寛喜二年〔1230〕十一月)、雲暗雨降、巳後雨止。天猶陰、申時陽景見。

三十日丁巳。天晴陰、沍寒。故入道殿御忌日。如例沙汰送嵯峨僧了。扶病念誦。老病已及八十日、灸跡猶不癒。実是重厄令然か。懺法、阿弥陀経、法華経、日暮眼暗、不終一部。

翌日になっても膝の腫れはひかず疼痛が耐え難いので、関白の邸に出向いていた心寂坊を無理に頼んで治療してもらった。心寂房は灸を据えながら、

「明日は後嵯峨天皇の御幸があるそうでござりますが、この雨模様では如何になりましょうか」と小声で言う。

「天気がいかにあろうとも、御幸を取りやめることはございませんよ」と答えながら、為家も宰相になっているのだから、公卿たちに混じって御幸のお供をするのだろうと思ったが、痛みのためか別になんの感慨もない。翌日は降ったり晴れたりの天気だったが、御幸は賑々しく行われ、大勢の見物人で大道があふれたと家人達が口々に話している。北条氏の世になって、これほど賑わったのは初めてであろうか・・・。

翌日になると痛みはずいぶんと治まった。夜のうちに降った雪が草木を埋め、朝日に照り輝いている。心寂坊が様子を見にやってきてくれたので、いつも痛い、苦しいとばかり言っていたのでは嫌われるであろうと思って、

「この歌はいかがでしょうか、と見せた和歌は、

けふはもし君もや問ふと眺むれどまだ跡もなき庭の雪かな 」

「何とも良い歌でござります、今朝お作りになられたのですか」

「いいえ、私の歌ではありません。返歌もありますよ。

今ぞきく心は跡もなかりけり雪かきわけて思ひやれども

「これほどの返歌を詠めるお方とは、どなたでござりましょう」心寂坊がしきりに感歎するので、

「これは後徳大寺左大臣実定が私の父・俊成へ宛てた返歌です」

後徳大寺左大臣実定は西行や俊恵などとも交流が深く学才に優れ、管弦の道にも秀でていると評判の人物である。

「確か、後徳大寺実定様と定家様は従兄弟同士でござりましたでしょうか」

「実定は私の従兄弟に当たります。父の親・俊忠は子沢山で男子が十八人、女子が九人もおりました。父・俊成は四男でしたが、姉・豪子の息子が実定なのです。実定は幼い頃から詩歌管弦の道に秀出ておりましたが、それより私が羨んだのは美貌です」

「・・・」

「実定は若い頃から美しい男でした。私はあばた顔でしたから従兄弟の美しさが憎く見えたものです・・・あの美しさは母の豪子に似たのでしょう。実定の妹には二人の妹がありましたが上の妹のきんし忻子は後白河天皇中宮となり、下の妹の多子は近衛天皇の皇后となりましたが、近衛天皇が身罷ると、二条天皇がその美しさに心奪われて后となったのです」

「では、世に言う二天の后・多子さまと、中納言様は、従兄弟同士なのでござりましたか」

「その通りです・・・しかし全てが昔語りになってしまったのですから意味の無いことです。私が実定を取り上げましたのはそうした事ではなく、和歌が優れていたからです。天地が覆るような異変が続いておる中にあって、頼りになるのは和歌ばかりでござりますからね」

第81番目のものがたり 「大原」

蔀戸の間から朝の庭を見渡すと一面の雪だ。松の大木も槇も楓も重々しい雪に覆われている。牛車の音も、人声も、ひずめの音も聞こえない。都中が雪の中で眠っているようだ。このような大雪で、山にお住みになっておられる方々はどのように難儀されているだろうか、今朝夢に見たことはほんとうであろうかと、実定が心を痛めながら火桶に手を翳してぼんやりと過ごしていると、家人が『皇太后宮太夫藤原俊成殿からの書状がまいりました』と、文をもってきた。

けふはもし君もや問ふとながむれど

まだ跡もなき庭の雪かな

(雪の明日の今日の日あたりは君が訪ねてきてあれこれと物語できるであろうかと心待ちにしておりましたものを、まだおいでになられないので、庭の雪には足跡も見えずわびしい限りです)

実定は早速歌を返した。

今ぞきく心は跡もなかりけり雪かきわけて思ひやれども

(あなたさまのお歌を拝見して、心というものには目に見える跡を残すことはないのだなあということをしみじみと感じております。というのも、私の心は雪をかきわけてあなたのもとへ通っていきましたものを、あなたさまほどのお方がそれに気づかないでおられるようなので)

返歌を届けさせてを見つめていると、家司が入ってきて、

『尼が訪ねてまいりました』告げた。

いったいこの雪の宵にどこの尼が訪れてきたのだろう・・・不審に思っていると、火桶の向こうに年老いた尼姿の女がうつむいて座っている。その老女はまさしく、先日大原で建礼門院に仕えていた女官に違いない。

「そなた様は、阿波内侍殿ではありませんか・・・いったい、このような時分にどうなされました」実定が驚いて訊ねると老婆は「もしやおみわすれではありますまいかと道々心配しておりましたが、思い出していただき、まことにありがたく存じます」と涙を袖で拭いている様はいかにも哀れである。

阿波内侍の尼殿はありあわせの布きれを張り合わせた衣を身につけ、洗いざらしの布を頭に被っている。これがかつては天下の権勢を一手に握り、時の帝でさえ彼女に相談しなければ何事も決めることができなかった少納言藤原信西の娘のなれの果てとは・・・。信西の妻は紀伊守藤原兼永の娘、後白河の帝が幼い頃は乳母をつとめておいでだった。つまりこの尼と後白河帝は乳兄妹・・・それがどのような因果応報によつてこれほどの惨めを見るのであろうか。

つくづくと尼の哀れな姿を見ていると涙ばかりがこみ上げて言葉がでない。実定は袖で涙をぬぐいながら、

「阿波内侍殿、よくぞお訪ねくださいました。去る年、後白河院のお供をして大原に建礼門院様をおたずね申し上げ親しくお目にかかりました時から、大原の方々のことを思い出さぬ日は一日たりともありませんでした。実は今朝もこの大雪を見たとき、いったいこの寒さの中で、大原においでの方々はどのように辛い朝を迎えているだろうかとご心配申し上げていたのです。俊成殿のお招きを受けてお訪ねせねばならなかったところを、ただ歌だけをお返ししてこの身は邸に留まりましたのも、何か胸騒ぎのようなものを覚えて、雪見の歌会をする気持ちにはならなかったからでした。果たして今宵阿波内侍殿がお見えになられたのは、神慮のお導きでござりましょう・・・大原から雪を分けてわざわざおいでになったからにはよほど火急のご用ではないかと心配ですが・・・まさか建礼門院様のお具合がよろしくないのでは」こう尋ねると内侍は首を振って、

「いいえ、女院はお変わりなく、日夜おつとめをかかさず、阿弥陀如来・観世音菩薩・勢至菩薩の三尊のご来迎を祈り、ひたすら壇ノ浦に果てた平家一門の往生を願っておられます」

「・・・」

「女院は常々『私はこの世の全てを見、極楽の楽しみをこの世の幻に味わい、八大地獄の苦しみを瀬戸の海に見てしまいました。こうしてこの世に生き残っているのは、神仏が先立った者たちの回向を私に託しておられるからでしょう』と申されてただ一途に読経三昧の日々を過ごされておられます」

「しかしこの寒さではさぞお苦しみでござりましょう」

「いいえ、女院は一口ご念仏を唱えては極楽浄土からのお迎えの阿弥陀如来の光明が窓から差し込むのを待ちかね、一日念仏を唱えては、すべての女人が五障三従の苦しみから解放されることを願っておられますので、少しも凍えるご様子はござりません」

「・・・それなれば少し安堵いたしました。ならば、阿波内侍様は何故にこの雪の日に、よりによってこの実定のところに参られたのでしょうか、何か特別のわけがあるのでは・・・」

実定がこう尋ねると、阿波内侍は実定をつくづくと見て、

「歌のことでござります」

「歌とはどのような」

「左大臣様は過日後白河院のご一行の御先頭に立って寂光院においでになられましたとき、女院のご庵室にお歌をお記しくださいましたね」

「いかにもお書きいたしました」

実定が書き記したのは柱の上であった。女院の庵室には三尊の仏像や善導和尚の絵像と並んで、亡くなられた安徳の帝のご肖像が飾られ、香の香りが漂い、襖にはさまざまな仏典の言葉が美しい手で記されていたので、これをごらんになられた後白河の帝は、そのゆかしさに心打たれて、

「天竺の維摩居士が一丈四方の部屋の中に尊い僧侶たちのために三万二千の座席を並べ、十万の諸仏を招待なさったというのもこのような様子を申すのであろうか」と感歎しきりであられた。

襖には詩歌や仏語が記されているので思わず知らず読んでいると、傍に美しい文字で歌が書き記されていた。

いにしへも夢になりにしことなれば柴のあみ戸も久しからじな

(清涼殿の玉の簾の栄華も夢と消えたのだから、わびしい山奥の草の戸の暮らしも久しく続くということはないのだろう)

これを見て女院が詠われた和歌に相違ないと思って、側の柱に、 いにしへは月にたとへし君なれどその光なき深山辺の里

(昔は大空に輝く月のようなあなた様を見上げ、密かにあこがれておりましたが、今は月の光も届かぬ草深い大原の山でわび住まいをなさっておられるのですね)」

「こんや私が左大臣様をお訪ねいたしましたのは、その歌故でござります」

「私の拙い歌が女院のお心の障りになったのでしょうか」

「・・・女院は後白河法皇のご一行をお見送りしてからも長い間外に佇んでおられましたが、庵に戻りになって柱の和歌をごらんになられると突然、呻くようにお泣きになられたのでございます」

「・・・」

「・・・女院は母・二位の尼様と先帝・安徳天皇と共に壇ノ浦の波間に身を投げましたが、源氏の武者の熊手に髪の毛が掛かり、海から引き上げられた後は言葉に尽くせぬ悲しみをこらえて、ただひたすら御仏にすがる毎日をお過ごしになられておりました。どのようにおつらいことがあっても涙をお見せになるようなことは一度もなく、すべては流転無窮、車輪が巡っているように、人の運命もめぐりめぐっているのだとおっしゃられ、何もかも御仏の思し召しのままにと、この世の出来事はすっかりあきらめておられたのでございます。ところが、あなたさまの歌をごらんになられた途端、不意に袖で顔を覆いになり、悲痛な声でお泣きになられたのでございます」

「・・・」

「私どもはただ驚いてどうしてよいか分からず、ただおろおろとして、お側で涙を流すばかりでございました。女院は長い間こらえていた悲しみをはき出すようにお泣きになっておられました。そうしてどれほど時が過ぎたものでございましょうか、突然ホトトギスがのどを切り裂くように鋭い声で鳴きました・・・この真冬に、死者を黄泉の国に運ぶというホトトギスの声を聞くとは・・・背筋が凍る思いでございました。女院はその声を耳になさると、涙で濡れた目で闇夜をじっと見つめるような気配でございましたが、やがて筆をおとりになって、

いざさらば涙くらべん不如帰われも憂き世にねをのみぞ鳴く

(さあ、ほととぎすよ、あなたは鳴きながらこの世に死をもたらうと言われている鳥ですが、私もあなたにまけないほどのさまざまな死を見てきました。ですからあなたの声と私とどちらが憂き世に泣き暮らしているか、互いに鳴き比べをいたしくしょう)」

この歌を聞いて、私もお付きのも「なんと、悲しく、恐ろしい歌でしょうか」と涙も出ず、ただ呆然とふるえていたのでございます。女院は筆を置かぬ間に私をお側にお呼びになられて、

「この歌を後徳大寺左大臣藤原実定様にお届けし、ご返歌をいただいて参って下さい」と申されましたので私は雪の山道を下り、夜道を歩いてまいりました。今宵突然お伺い申しあげましたのは、女院へのご返歌をいただくためでございます」

阿波の内侍の思い詰めた眼差しを見ながら実定は『何と不思議なことがあるものか』と驚いた。というのも、実定は今朝目覚める前、夢の中で、ほととぎすを聞いたのである。鋭い、血を吐くような悲しげな声だった。その声にはっとして目覚めると、耳の底にほととぎすの声が消え残っていた・・・雪の降る厳寒期、これほど寒い明け方にほととぎすが鳴くということなどありようはずがない。いったいこれは幻なのだろうか。

実定はしばらく耳を澄ましていたが、横になって目を閉じても眠れないので起き上がって廊下に出て、北の方角を見ると雪の止んだ有明の空を、何かが飛んでくるのが見える。あれはいったい・・・見定めようとしている間に、それは朝の光に呑み込まれて見えなくなった。

『私が聞いた不如帰の声は、女院の悲鳴だったのか』

実定は両手を北を向いて合掌すると涙で墨をすり、建礼門院への返歌を書き記した。 ほととぎすなきつるかたを眺むればただ有明の空ぞのこれる