百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

目次

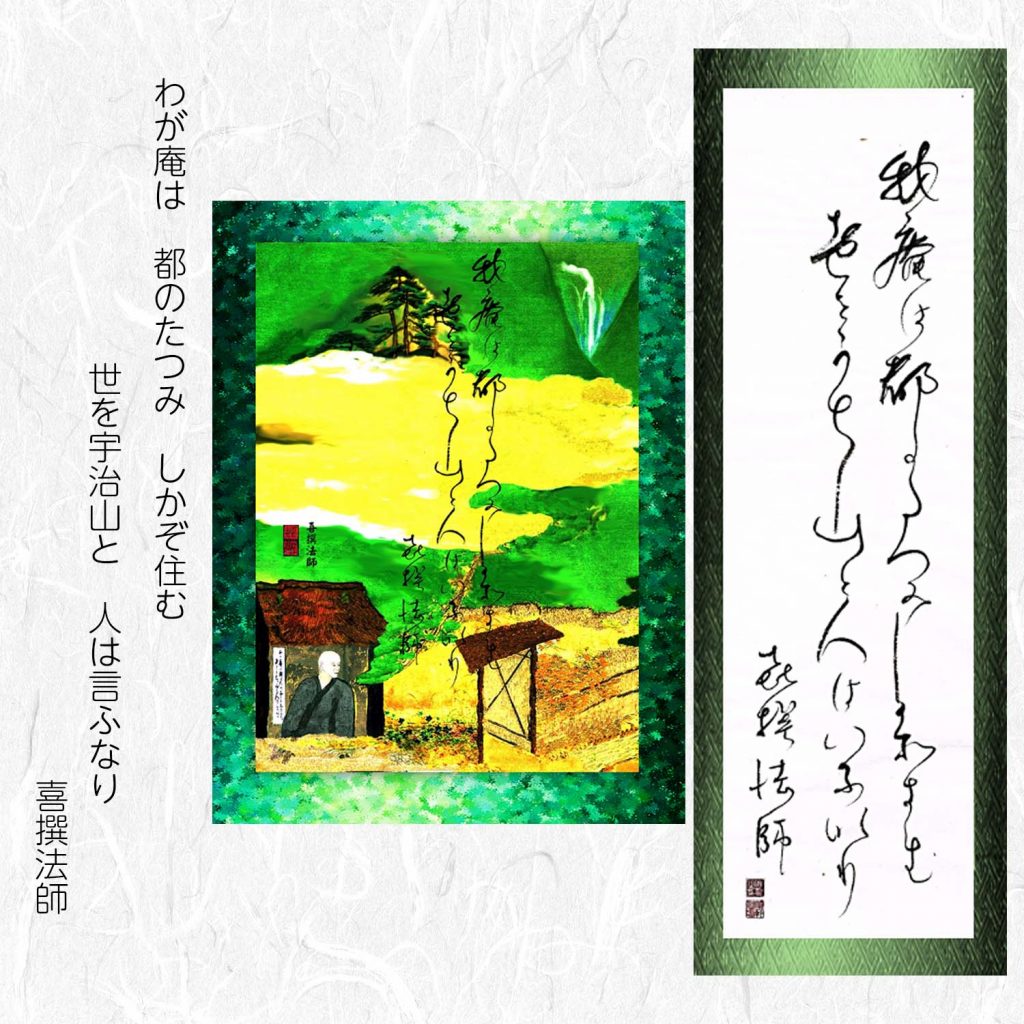

わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふなり

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

朝から心寂房を待ちかねていた定家は、

「ようやく分かりましたよ」と上機嫌に笑った。

「何がでござりまするか」

「喜撰法師です」

「喜撰法師・・・」

「ご存じの通り古今集かな序には『宇治山の僧喜撰は、ことばかすかにして、始め終り、たしかならず。言はば、秋の月を見るに、暁の雲に、遭へるがごとし』と記されています。伝説によれば仙道を心得、雲に乗って自在に天地に遊んだと伝えられています。無論ただの伝説です。喜撰法師の歌と伝えられているのも、ほんのただ一、二首ですから、紀貫之殿がこのような者を六歌仙に選んだ理由が分かりませんでした。ところが昨夜それがようやく分かりました」

「・・・昨夜・・・」

「喜撰法師というのは人間の念願から生まれた夢の歌人なのです・・・人というものは無力なものですよ。身一つで生きるのに精一杯。落ちぶれて夜盗になってしまった公家を救うこともできず、夫を失って物乞いになった女房を力づけることもできない。しかしだからといって、人が人である限り、それらの悲しみや苦しみに無関心でいることもできず、このような世をなんとかしたいという無力な焦燥に駆られずにはいられない、それが人というものです。けれど仙人は全てを見、知りながらも、人間の存在を超越して、悠然と生きている。仙人だけがそのような夢を可能にできる、仙人であれば、許される、喜撰法師はそのような人間の夢が描きだした想像の歌人なのです」

「では・・昔にも居なかったと申されるのでしょうか」

「そうですとも・・・しかし、昔も、今も、喜撰法師は生きているのです。人間が人間である限り超越者を求めるのは当然のことですからね。だから喜撰法師は夢ではないのですよ」

「・・では、今、そこにお持ちになられた巻物は・・」

「お気に召しますかどうか、気晴らしにお聞き下さい」 定家は巻物を机に広げてゆっくりと読み始めた。

第八番目のものがたり 竜神の虜

女の母は井上内親王にお支えする女官だった。井上内親王は聖武天皇の皇女・称徳天皇の妹だったが、生来政治には無関心だったので、道鏡と藤原仲麻呂の政争には何の興味もなかった。ところが弓削の道鏡が配流され、称徳帝も崩じられると、井上内親王の夫・白壁王は藤原北家の総帥・永手に担ぎ出され、突如即位して光仁天皇となった。こうしたことから、井上内親王は皇后となられたのである。するとあたりの様子が一変した。一番の変化は内親王の皇子・他戸親王の身の上に起きた。

聖武天皇の血筋は天武天皇の系統を引き、百年の間、天武天皇の血統が天皇の地位に就いてきたのだが、光仁天皇は天智天皇の曾孫に当たるので、井上皇后と光仁天皇の間に出来た他戸親王は天智天皇・天武天皇両方の血筋を受け継いでいた事から宝亀二年、皇太子の地位に就かれた。井上皇后も自分の生んだ皇子がやがて天皇になるであろうなどと夢に見た事もなかったが、現実になってみると、大いにうれしいことではあったのである。しかし翌年の宝亀三年春、皇后に恐ろしい悲劇が降りかかった。称徳天皇を廃し、光仁天皇を擁立した藤原永手が急死したのである。永手の後を継いで権力者の地位についたのは藤原式家の良継だった。良継は突如「井上皇后に大逆の企てあり」として彼女から皇后の地位を剥奪した。巫蠱(ふこ)の罪であるという。山部親王(のちの桓武天皇)を呪詛し、親王の人形を井戸に投げ入れたというのだ。

他戸親王は廃皇太子となり、井上内親王と共に大和国宇智郡の没官の宅に幽閉され、三年後の宝亀六年春、幽閉先で変死した。内親王に仕えていた女の母も同時に死んだ。

この時から天地異変が続発した。夏には通常の倍もある大鼠が大発生し穀物を食い荒らした。秋には雹がしきりに降り、いたるところに飢饉が発生した。翌年には風雨が数ヶ月続き、風水害によって伊勢斎宮までもが崩れ落ちた。地震が頻発し、昼日中に流星が飛び、日食が現れ太政官や内裏の建物に雷が頻りに落ちて火柱が立った。こうした出来事の最中、内大臣藤原良継が急死した。朝廷は恐れて、井上内親王を皇后と追称、御墓を山陵と定め天地の神々の怒りを静めようとした。

女はこうした政争を目の当たりにしてつくづく人間の世界が嫌になった。噂では、他戸親王の背後には藤原北家があったので、藤原宇合の立てた式家の勢力を伸ばそうとする良継にとっては井上内親王も他戸親王の存在も邪魔でしかなく、そのために暗殺したのだということだったが、そのよう野望のために尊い命が奪われたのかと思うとただ浅ましく、一日も早く世を捨てたいと日夜読経に明け暮れていたのである。

そんなある日、女は奇妙な噂を耳にした。宇治あたりにいつの頃からか一風変わった法師が住み着いて、歌を詠んだり仏の像を彫ったりしているが、何より不思議なのは密教の秘術を身につけていることだという。時に山々を風のように走り、谷をひと跨ぎに飛び越して、ある時は天蓋にとどくほど天空を駆けめぐるかと思えば、宇治川の底に潜って竜宮のような幻の仙宮を尋ねて歩く。年は百才を越えているようにも見えるが四十才よりも若いという者もある。噂を聞いた女はふとその法師に会ってみたいと思った。目の前の世が信じられないのだから、作り話の中に真実があるかも知れないと思ったのである。そこである日彼女は宇治に行ってみることにした。

山を越え、谷川を渡って二日目の昼過ぎ、宇治川のほとりに着いた。川面を流れる秋の風がひんやりとして気持ちが良い。地元の者に聞いてみると、法師の庵は宇治川の彼方、大峰山の山奥にあるという。どうやら噂は雲を掴むようなものではないらしい。女は急に元気になって山道を登って行った。途中樵に出会った。樵は「喜撰法師の庵なら、このすぐ上だ」という。松の大木が生い茂る崖の窪みに粗末な庵が見える。女は庵に近づき、粗末な戸をそっと叩いた。しかし何の返事もない。声を掛けても誰も答えない。戸を開けて中に入ると狭い庵の真ん中に囲炉裏がある。煤けた窓の下に文机がある。どうやら誰かがここで暮らしているらしい。女は噂は本当であったのだと思うとうれしくなり、軒先の薪に腰を下ろして待つことにした。

しばらくすると、山の端に半月がのっそりと上ってきた。見たこともないような大きな月だった。山の木々が光を浴びて鏡のように光っている。光の後は真っ暗な闇だ。このように不思議な夜はついぞ見たことがない・・・女は呆然と夜空を見上げていた。すると夜空の星の中に足音が響いた。星と星を飛び石のように軽々と、ひょいひょいと法師が飛んでいる。驚いていると、法師が目の前に立っていた。

「そなた様が山に登ってゆくのを私は宇治橋の下で見ておりましたが、魚をとっておりまして手が離せませんでなあ、このように遅くなってしまいました」と法師は笑った。

「・・・では・・・あなた様は・・・」

「左様、わしは喜撰法師というのじゃよ。女人が訊ねて下さるのは久しくありませんでな、こうして月明かりで眺めると、あなた様はまことにお美しい」

法師は女を庵に招き入れると暗闇の中から干し魚や干し飯を出し、高坏に柿の実や栗、橘の実を山のように盛り上げた。

「まるで仙術で取り出したような」と女が驚くと、「山川は不思議に充ち満ちておりまするからな」と笑った。

女は目を丸くするばかりだった。都にいた時には何もかもが醜く偽りに満ちているように見えたのに、山に登ってきたとたん、何もかもが美しく、不思議に満ちている。女はすっかり気持ちがくつろいで、法師とははるか昔から知り合っていたようにも思え、なぜ自分がここを訊ねてきたのか、その訳をすっかりうち明けたのだった。喜撰法師は半分目を閉じて聞いていたが、やがて「なるほど」と頷いた。

「そなた様ほどの美しいお方がそれほどに悲しい出来事を見てしまったとは、何と言葉をかけて良いのやら、このわしにも見つからぬほどじゃ。だが、折角おいでになられたのだから、そのように無惨な過去に捕らわれていてはいかにも残念じゃ。何か特別に面白いお話をおきかせしてお慰めいたそう」そう言う目は宇治川の鮎のように生き生きと輝いている。喜撰法師は囲炉裏の中に木の枝をゆっくりとくべながらこんな話をした。

「そなた様が今日お渡りになられた宇治橋あたりに、昔、若くて美しい男女が住んでおった。男が宇治川の魚や山の幸を取って戻ると、女はこれを料理する。こうして二人は幸せな日々を重ね、ほどなくして女は身ごもった。

ところが三月ほど過ぎると、女は何も食べられなくなってしまった。ひどい悪阻に取り憑かれ、女はどんどん痩せた。そんなある朝女は目覚めると男にこう言った。

『昨夜夢を見ました。海の神様が枕元に立って、七尋のワカメを食べればたちどころに悪阻が癒えると申されるのです。ですから、どうか七尋のワカメを採ってきていただけませんか』男はこれを聞いて『何と不思議なことだ、私の夢にも神様が現れて、そなたの女の悪阻を治すには七尋のワカメが必要じゃ、取って食べさせるがよい』と申された。二人して見たのだから、きっと神様が私達を助けようとしているに違いない。これから丹後の海まで走ってワカメをとって来よう。どうか辛抱してくれ。』

男は早速丹後の海辺まで出かけてワカメを探した。しかしいくら探しても見つけることができない。海に潜っても、岩の間を探し回っても、七尋のワカメどころかひと尋のワカメも見つけることが出来ない。男は一日中探したがとうとう何一つ見つけられず、疲れて夕べの浜辺に倒れてしまった。ふと気がつくと目の前に神が立っていた。神はこう言った。

「女の命とお前の命とどちらが欲しいのか」

男は「妻の腹には子がおります。どうか妻をお助け下さい」

これを聞くと、神は男を海の中に引きずり込み、自分の娘の婿にしてしまった。その神というのは、海の龍神の化身で、男の心に感じ入って、婿にしようと決心したのだ」

「まあ、乱暴な」

「そうとも。人は常に無情で乱暴なものじゃが、人をこしらえたのは神じゃからの、それ故、神というものは時には乱暴なものじゃ」

「では男は龍神に掠われて行方知れずになったのですか」

「そうとも、男は竜神の娘の婿になったのじゃよ」

「では、宇治橋の女はどうなったのです」

「女は不思議なことに突然悪阻が治ってしまったが、愛する男がいくら待っても戻らないので、以前いつもそうしていたように、美しく織った衣の袖を片敷いて、男が戻って来るのを祈りながら待っていた。しかしいくら待っていても帰ってこない。女は我慢できず、身重の体を引きずって丹後の海辺にやってきた。もしも海で溺れ死んだのならせめて骨でも拾いたいと思ったのだが、それも叶わず、悲しさの余り浜辺に倒れてしまった」

「・・・」

「ところが、捨てる神あれば、拾う神ありじゃ。この海辺の松林の中に、老婆が庵を結んでいた。老婆は毎日流木を拾って暮らしを立てていたが、美しい女が倒れているのを見て、松の庵に連れ帰った。女は気がつくと、さめざめと泣いた。このような身重の身で、夫は行方知れず、生きている甲斐はありません、海に溺れて死のうと思います、そう言って泣き伏すのだった。これを聞くと老婆はこう言った。

『そなたの夫は死んではおらぬ。竜宮の神が気に入って、娘の婿にしてしまったのじゃ」

「あの方が・・龍神の婿・・」

「そうとも、じゃが望みを捨ててはならぬ。婿になったからといって、竜宮の住人になったわけではない。というのもそなたの夫は、そなたの料理の味が忘れられず、竜宮の娘がどれほご馳走を作ろうと、決して食べないのじゃ。『このままでは死んでしまいます』娘に迫られて、龍神は困り果て、満月の晩、人間界の食べ物を食べさせるために男を背に乗せてこの海辺に連れてくることにした。というのもこの庵は人間界の中で一番海辺近くにあるからじゃよ。男は海から出るといつも私の庵で食事をするのじゃ」

「では・・・夫はここで」

「そうとも。そして今夜こそ、満月の晩じゃ。そなたの夫は龍神に伴われてこの海辺までやってくる。そなたがこの竈の後に隠れていれば夫の姿を見ることができましょうぞ」

満月が海の彼方に上った。それはそれは大きな月であった。女は竈の後から身を乗り出して渚のあたりを眺めていた。突然、月の光に照らされてきらきらと光る波頭をまっぷたつに割って、龍神が姿を現した。その背に愛する夫がしがみついて滴をぽたぽたと垂らしている。女はいとおしさに思わず叫びそうになったが、ようやく押し止めた。

龍神は男を浜辺に下ろすと、自分は渚に長々と寝ころんで月の光を浴びていた。その大きさは、七尋の七倍もあった。男は老婆の庵に入ってきた。そしてに囲炉裏の前に腰を下ろし、青い顔をして老婆に挨拶した。

老婆は男の顔を見て、こう尋ねた。

「そなたは、竜宮の暮らしがさぞや楽しいのだろうね」

これを聞くと男は老婆を見つめ「何故にそのようなことをお聞きになるのですか」と死にそうな声で云った。そこで老婆は竈の後にいる女にも聞こえるように大きな声で、

「何故というて、竜宮の暮らしが楽しくないなどということは決してありますまいと思う故、お尋ねしましたのじゃ。あなた様の妻となった海姫はあなた様に惚れ込んでおりまするからのう」

「何と・・・私は海姫など見たくもありません・・・私にはこの世に二人とない妻がありまする。妻は私が七尋のワカメを採って帰るのを宇治川の畔の庵で一日千秋の思いで待っておりましょう。もしや何も食べずにいるのではないかと思うと、生きた心地もいたしません。龍神から逃れることができるものなら、このまま走って宇治に帰りたいと願っているのです」

竈の後に隠れていた女は男の本心を聞くと何もかも忘れて、胸の中に飛び込んでいった。男は呆然としていたが、それが愛する妻であると知ると、ただうれしくて、涙ながらに抱擁したのだった。

二人が長い間抱き合っていたが、我に返ると、庵はどこにも見えず、夜の浜辺に大きな龍神と老婆の姿をした巨大な神が月の光を浴びて向かい合っていた。

「私の婿を返してもらおうか」と龍神が叫ぶと老婆の神は、

「どうして私の国の子を海になど返そうか」と叫び返す。

「何故に返さぬと申すのか」

「何と言って、我が子はそなたの国の食べ物を何一つ食べては居らぬ。その故にあの子はそなたの国の住人になってはおらぬからだ」

「それはそなたが男に食べ物を食わしているからであろう」

「当たり前のことをしているだけじゃ。陸に生まれた者は陸の物が食いたいのじゃよ。それに考えても見よ。そなたの娘とて愛してくれぬ男を婿にして幸せであろうか。そなたは私の国の男女を引き裂き、己の娘をも不幸に陥れている。これが龍神の仕業と知れれば、海の神を祀る者などひとりも居らぬようになるであろうぞ」

「いいや、陸の者共は互いに憎み、地位を廻って殺し合っている。どうして陸の方が海より良いといえようか」

「それは如何にも、浅ましい者共が大勢いることは確かな事だ。しかし下々の者はつましい暮らしに満足しているのじゃ。互いの愛だけを頼りに生きているのじゃ。それらの者から愛奪えば何が残ろうか。海の神が貧しい者の愛を奪ってもよいものであろうか」

老婆の神がこう言うと龍神は言い負かされてしきりにこちらを振り返りながら、波間に沈んで行った。

龍神の姿が消えると、老婆の神の姿も見えなくなっていた。女は浜辺の老松の枝に美しい着物の袖を通して捧げ、男は笛を着物の袖に入れて、宇治橋に戻ったのだ」

女は喜撰法師の話にうっとりと耳を傾けていた。男を背に乗せた龍神が月明かりの中に見えるようでもあり、女が衣を広げて身重の体を横たえている姿が宇治川の風にそよいでいるようにも思えた。

「どうじゃ、おもしろかったかの」と法師は訊ねた。

「この世を作った神仏は無情なばかりと思っておりましたが優しい神もいるのだと知ってほんとに嬉しくなりました・・・でも一番心惹かれましたのは・・・」

「何であろうかな」

「それは・・・あなた様」

「このわしが・・・何故に」

「あなた様は何もかもご存じなのに、人間を憎まず、鳥や雲とお話をして暮らしておいでです。神仏のように遠くなく、人間のように卑しくもない。私はあなた様のように生るお方がおいでになられると知ってとても幸せです」

「そうか、それならひとつ歌を教えよう」法師はこう言って歌を書き付けた。

わが庵は都のたつみしかぞ住む

世を宇治山と人はいうなり

「もし私の話を聞きたくなったら、この歌を詠うが良い」

女は山を下り、一月ばかり都で暮らした。けれど法師の事が忘れられず、再び山に登った。そして月夜の晩、教えられた歌を小声で詠ってみた。すると喜撰法師が庵の囲炉裏の横に座っていた。

「どうやらここが好きなようじゃな」

「はい。いつまでもここにいとうございます」

「ではここに居ればよい」

それから二人がどうなったのか、誰も知らない。

2002.7.22 佐賀純一書く

2007/09/14 朝6時 土浦協同病院のベッドで改訂。

本日心臓カテーテル予定。