百人一首ものがたり 59番

目次

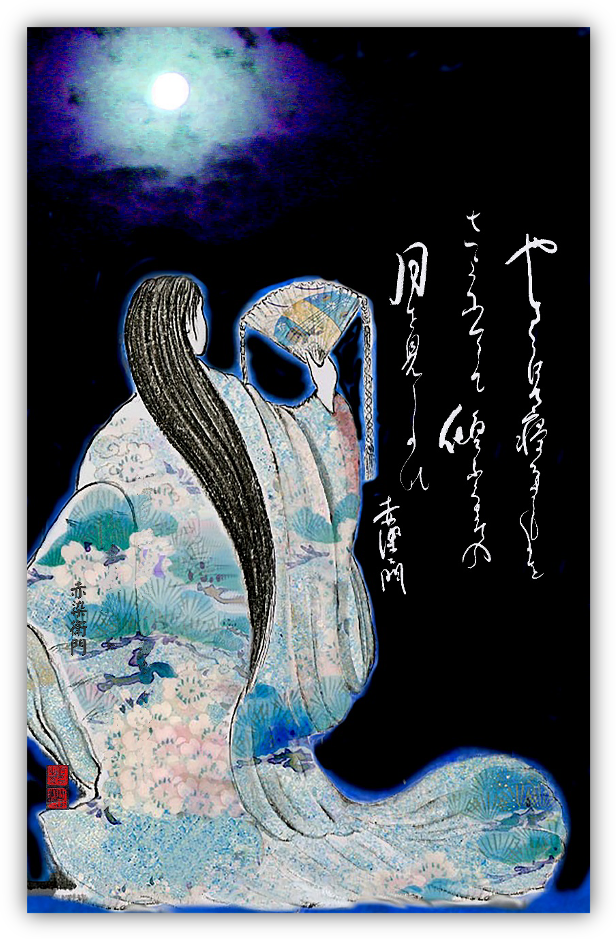

やすらはで 寝なましものを さ夜ふけて

傾(かたぶ)くまでの 月を見しかな

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

昼過ぎから夕暮れまで書き続けているので、さぞお疲れであろうと心寂坊が鍼の用意をしていると、定家は筆を止めて、

「赤染衛門をどう思われますか」と訊くので、

「歌人や物書きとしての赤染衛門につきましては何とも申しあげ兼ねますが、母としては大層立派な女性であったことは間違いないことと存じます」

「心寂房殿としてはやはりあの看病が心に残りましょうか」

「はい、なにしろ息子挙周が重い病に取り憑かれた時には住吉明神に御幣を奉って全快を祈り、和歌も奉ったと聞いております。その和歌までは忘れましたが」

「その時、赤染衛門が奉ったのは

かはらんと祈る命はをしからで

さても別れんことぞかなしき

(あなたの身代わりになって死ぬなら命なぞ惜しくありません。でもそうなれば、死んだ私は、助かったあなたと別の世界に往ってしまうのですから、いずれにせよ別れ別れになってしまいます。なんと悲しいことでしょうか)」

「すばらしい歌でございます。ともかくも母の必死の看病で挙周は回復しましたが、もしも死んでいたら、孫の大江匡房がこの世に出なかった事になりますから、その意味からしますと、中納言様が十五才で赤斑瘡にかかった折り、命がけで看病なさいました美服門院加賀様にも劣らぬ働きであったと思われます」とこのように述べると定家は瞑目して、

「・・・母は赤染衛門に遠く及びません」とつぶやいた。

「いいえ加賀さまは・・・」

「考えてもごらんなさい。赤染衛門の力はぬきんでています。なにしろ『栄花物語』は四十巻にものぼる大作なのですからね。しかしなにより私が赤染衛門について面白いと思いますのは、紫式部と同時代に道長の娘・彰子に仕えながら、ものの見方がとても違うということです。最も大きな違いは道長についての描き方です。『栄花物語』には道長を批判的に書いた部分はほとんど見られません。たとえば、和泉式部の物語でお話しましたように、亡くなった大納言済時の娘・娍子の立后の日と同じ日に、道長は自分の娘、妍子を東三条邸から入内させるための儀式を執り行いました。公卿達は道長を恐れてみなみな道長の東三条邸に駆けつけたので、娍子立后の儀式に参列したのは、小野宮実資らたった四人だけでした。この事実は実資の『小右記』に明記してあります。ところが『栄花物語』では、道長が娍子の入内を妨害したなどとは一言も書かず、それどころか道長は娍子を『女の幸いの鏡としてはこのお方を第一に挙げ申そう』と口を極めて誉めたと述べ、更に娍子の里の小一条を建て直してやったとまで書いて、鷹揚な権力者としての道長を描いているのです」

「・・・」

「それから彰子が皇子を生んだ時の模様を赤染衛門は紫式部日記から引用しておりますが、そこに見る道長の姿は紫式部日記とはずいぶんと違っているのです」

「引用しながら異なって書くとは・・・」

「赤染衛門は彰子が皇子を産んだ時には立ち会えなかったので、紫式部日記を参考にせざるを得なかったのでしょうが、紫式部の日記には陣痛の際には几帳の内外には女房たちばかりでなく諸国から集めた修験僧や陰陽師、高名な寺の僧侶たちが群れ集まって大声で御経やら呪文を唱えるので大騒ぎであった様子が子細に記されていますし、道長もそうした中に混じって安産を祈っていた様です。そのあたりを紫式部は『仏念じたまふほどの頼もしく』と記しています。しかし御経を唱えていたばかりかといえばそうでなく、あたりの様子をよくよく見て、このありさまではお産に臨んでいる中宮も気分が悪かろうというので、余計な者を追い出して、必要な者だけを控えさせなさいと万事に亘って命令を下している有様は『殿(道長)のよろずにののしらせたまふ御声に、僧もけたれて(僧侶達も圧倒されて)音せぬようなり(鳴りを静めたかのようにさえ思われる)』と記しています。道長の声に威圧されて僧侶たちの読経の声が鳴りを潜めたというのですから、この表現からすると、道長がすべてを権柄づくに取り仕切ってことがよく見て取れます。ところが『栄花物語』を見ると、お産所の喧噪や道長の横柄な態度はどこにも見られず、『殿のうちそへて法華経念じたてまつらせたまふ、何ごとよりも頼もしくめでたし』とだけありますから、道長はひたすら安産を願っていたというふうに見えるのです」

「赤染衛門はなにゆえそのように書いたのでしょうか」

「軽々しくは申せませんが、当時の後宮にはさまざまな思いを抱いていた女房たちが同じ場所で暮らしていたということは確かです。そうした宮廷の有りようが、さまざまな物語を誕生させたのでしょう」

第59番目のものがたり 「腹から」

秋の日が傾きかけた頃、書籍を片付けていると、妹が気だるそうな足取りで部屋に入ってきた。腫れぼったい眼をしている。

「どうなさったの」と聞いてはみたが、ただ黙って床に座り込んでうなだれている。築地の外を大勢の男達が声高にしゃべりながらぞろぞろと通り過ぎる。どこかで闘鶏があったのだろうか、興奮した口振りだ。犬が男達に向かって騒がしく鳴いている。やがて男達は遠ざかり、犬の声も聞こえなくなった。

妹はうつむいたまま手に持った紙をくるくると巻いたりほどいたりして黙っている。衛門はじれったくなって、

「あきらめなさい」とわざと突き放して、「あのお方はとてもあなたの手には負えませんもの」

これを聞くと妹は悲しげな眼をして衛門を見上げて、

「お姉さまはいつも私に冷たくなさるのですね」

「いいえ、私はあなたのためを思っていっているのよ。あのようなお方をいくら想っても見込みのないものはどうにもなりはしませんのよ」

「なぜお姉さまはそのように決めつけておしまいになられるの」

「私ならすぐにあきらめてしまいます」

「お姉様はなんとでも言う事ができましょうけれど、私にはあの方よりもお心の優しいお方がおいでになるとは思えないのです」

「そうでしょうか。それほどおやさしい方がなぜあなたを何度も泣かせるの?ある時はこの上なくおやさしくて、この人こそと思わせながら前触れもなく訪れが途絶える。どうしたのかしらと姉の私までが心悩ませていると、大層お酒を飲んで酔っぱらって、肌脱ぎになってお歌いになる。そして『また明日まいります』と固くお約束なさるのでその気になってお待ちしていると、掛け双六にうつつを抜かしてあなたのと約束をすっかり忘れて、明け方になっても見えられない。それですっかり落胆して『見捨てられたのだわ』と泣いていると、突然に見えられて、目を奪うような色目の襲を運ばせてあなたを驚かせる。あのような気紛れなお方を相手にしてたのでは命が持ちませぬ。あのお方は何人もの女をを泣かせて、得意になっているのです」

衛門がこう言うと妹はますます恨めしげな顔になって、

「そのようなことおっしゃらないで、どうかお姉さまのお力をお借しください」

「わかっております・・・あなたが幸せになるためでしたらどのような手助けでもいたしますよ。でも道隆様と私たちの家はあまりにも違うのですよ。道隆様のお父上は摂政関白太政大臣。そのような家にお生まれになった道隆様と、どのようにおつきあいしたらよいとお思いなのですか?」

「あの方はそのようなことは気にしなくてもよいとおっしゃってくださるのです」

「先かたがそうでも、こちらはそうは行きません」

「いいえ、私は道隆様を信じます。どうか、お姉様、私のために和歌を詠んでください。あの方におとどけしたいのです」

「・・・和歌ぐらいご自分で作りなさいといつも言っているでしょう?・・・まあ、仕方がありません」

衛門は硯を引き寄せて墨をすり、半紙に和歌を書きつけて、「どうかしら」と妹の前に押しやった。

ひとり寝る人やしるらん秋の夜をながしと誰かきみに告げつる (あなた様は毎夜あちらの女こちらの姫君とお歩きになっていらっしゃる。だからあなた様ただひとりをお待ちしている私の気持ちなどとうていおわかりにはなりますまい。昨日はふいにおいでにならりて、秋の夜を一人で寝るのはなんとつらいことだ、ほんとうに秋の夜は長いなあ、などとしきりに弁解がましくおっしゃられましたけれど、そのような秋の夜の独り寝の寂しさをあなたさまの耳に囁いたのはどこの女なのでしょうか。私はさびしさを胸にこらえて、口に出した事もないのですから)

「まあ・・・こんな歌を詠えたらどれほどすばらしいことでしょう。まるでこの歌は私の気持ちを手の平にのせて、そのまま歌にしているよう。片袖を床に敷いて寝もやらずにお待ちしている私がこの歌に居る。どうしてお姉さまのような和歌を詠めるのかしら」

「それならもう一つ、これはどう」

恋ひわびぬしばしも寝ばや夢のうちに見ゆれば逢ひぬ見ねば忘れぬ

(あなたを恋するあまり心寂しくなってしまいましたので、少しだけでも眠りたいのです。でも夢の中にあなたが出てくればまた逢えたということですし、夢に見なければ、せめて眠っている間はあなたを忘れてしまえるので苦しみから逃れられましょう)

「お姉さま、いつおつくりになったの。こんな歌がどこから出てくるの」妹はうっとりとして目を輝かせているので、衛門はため息をついて、

「恋をしたいのなら少しはお勉強をなさい。私にこれほどの和歌が作れるとお思いですか」

「それはどういう事でしょう」

「最初の和歌は高内侍、今のは小町の和歌です」

「・・・小野小町ですか」

「そう。小町の和歌も知らずによく恋がしたいなどと言えますね。ほんとうに、あきれてものも言えません・・・泣くのはおよしなさい。泣いたって良い和歌がつくみれるわけではありませんよ。それにいくら頼られても私にもそうそう良い和歌が作れるわけがありません。私の家は学者ですから恋とは縁が薄いのです」

「それなら、お姉様は、私を見捨てるのですか」

「またなぜあなたはそんな言い方をするのです。いつ私があなたを見捨るなどと言いましたか。だってそうでしょう。あなたは先頃まで道隆様に愛されていたのですよ。たとえ別れることになったとしても、後になって『そうだった、こんなすぐれた人といっしょにいたこともあったのだ、何と惜しい別れをしてしまったのだろう』としみじみと思わせずに引き下がるなどということがあっては恥なのです。どうしても目を見張るような和歌を届けなくてはなりませんよ。道隆様がいくら浮気者でも、それほどの和歌をもらったら懐に忍ばせておくだけでは我慢ができなくなって、宮中のあちらこちらで見せ回りますから、あなたの恋敵たちの耳にも入るでしょう。そうなればあなたもそれらの方々に一目置かれるようになるのです」

「でも」

「でもも何もありません。あなたは道隆様が目を見張るような和歌を詠んでお届けしなければならないのです。これはあなたひとりの問題ではありません。私が土御門左大臣のお屋敷に仕えていることは誰でも知っています。その私の妹が、道隆様につれなくされて、歌も詠めずに泣いていると知れたら、私たちの家ばかりか、平兼盛の名折れにもなりましょう。あなたは誰から見ても赤染時用の娘ですけれど、宮廷では私の父は平兼盛だともっぱら噂しているのですから・・・平兼盛が私の父なのか、そうではなくて、私はあなたと同じ赤染時用の子なのか、真実を知っているのは母だけですけれど、いずれにせよ、あなたが泣いて恥をかいているのは名折れです」

明るい月の光が縁先に差し込んでいる。牛車が鈍い軋みを残して次々に通る。供回りの者たちの気だるそうな疲れた足音が秋の夜空に響いている。

妹は長い間うつむいていたが、ふと、額を上げると、

「お姉様、もう私は泣きません。あきらめることにしました」

「そう、道隆様を諦めたの」

「これ以上お姉様にご苦労をおかけすることは申し訳なくて」

「それであなたの気持ちがすむのですか」

「・・・」

「あなたは私にも無理だとお考えなのですね。あなたの姉は恋と無縁だから、誰もが目を見張るような和歌は作れないと思っているのですね」

「私ひとりが我慢すれば良いことだと分かったのです・・・もう良いのです」

屋根の上に半月が浮かんでいる。妹はため息をついて立ち上がった。

「どこへ行くのです」

「お部屋に戻ります」

「そうですか。ではその前にこれをごらんなさい」

衛門は妹に半紙を差し出した。

「・・・これは・・・」

「あなたのために幾日も苦労して詠んだのです」

「では、お姉様は、私のために作っておいてくださったのですか」

「そうですとも、誰が妹に恥をかかせておくものですか」

半紙には和歌がひとつ、

やすらはで寝なましものを小夜ふけて かたぶくまでの月を見しかな