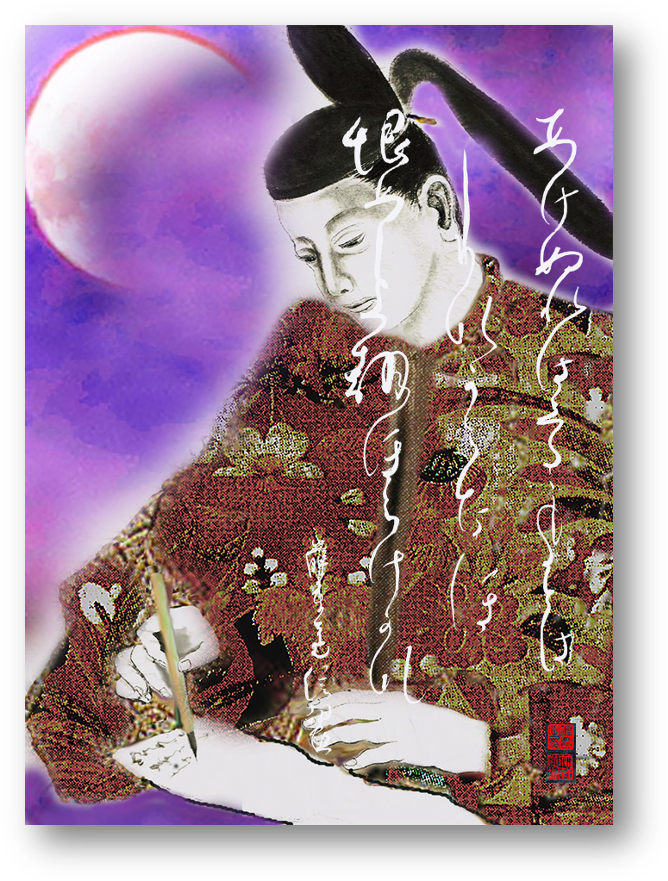

百人一首ものがたり 52番

目次

明けぬれば 暮るるものとは 知りながら

なほ恨めしき あさぼらけかな

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「人魂が現れたのはあの植え込みのあたりです」と定家が青い顔をして言う。「春先のものは人の頭ほどの青白い光でしたが、一昨日は不意に垣根のあたりに現れて、こちらにゆっくりと飛んできて軒先近くで消えました。そして昨日の人魂はその庭先でゆらゆらしておりましたが、いつの間にか消えたのは、どこからか迷い出て、行き所を失っていたのでしょうか」

心寂房は定家の脈を取りながら、下痢や腹痛を繰り返されたので気が衰えて幻覚をごらんになるのだろうか、と案じたが人魂や化け物のようなものを見たのは定家だけでない。家司の忠広もはっきりと見たという。「先日の事でしたが、その人魂は青白い色ではなく蝋燭のように明るく光っておりました。立ちすくんでいると光の中に真っ青な顔をした法師のような巨人が現れて萬里小路を歩いて行ったのです。しかもその巨人は鬼か化け物の眷族を引き連れて居る様子で、『これから上京に行くべきであろうか、それとも下京へ行くべきか』と傍らの者に問いかけ、高倉から西へ過ぎていつの間にか消えました。あのように恐ろしいものを見たのは始めてでござります」こんなことを言うので、心寂房は「末世も極まると化け物が跳梁するようになるのであろうか」と嘆いた。

定家はこの出来事を「冥顕之怖聞く毎に肝を動かす。末代猶物有るごときか」と書き記した。

禁中に群盗が押し入って宝物を奪い、民部省では文庫の書物が盗まれ、蘭林坊に安置されていた孔子霊像と天神御影はことごとく失せたのもこの時期である。また真言院では廊下の板敷きが剥がされて修法もままならないので番匠百人を集めて修理させたところ、一夜にして盗まれてしまった。

嫌な出来事がつづくせいか定家はすっかり気が衰えて食事もろくろくとらず腹痛なども訴えるので、心寂房は住み込んで治療に当たったがその甲斐あって少しずつ回復し、五日目には朝餉の粥も一粒残らず食した。これを見て心寂房は、

「もう安心でござります。私はひとまず家に戻ろうと存じます」と言うと、

「ちょっとその前にこれをご覧下さい」

「はて、これは・・・いつの間にこのようなものを・・・」

「人魂騒ぎの最中でござりました」

「何ともそれは・・・『道信』と記されておりますが・・・」

「ご存じではありませぬか」

「聞いた事があるような気がいたしますが、定かでは・・・」

「では次のような歌はいかがですか。

かへるさの道やは変わる変らねど

とくるにまどふ今朝の淡雪

(あなたとお逢いしての帰る道は、いつもとまるで変わってしまったように見えるのでよくよく見るとやはり同じ道なのです。でも今朝は淡雪が降って溶け出していますので、はかない雪が溶けるような逢瀬を思い出して雪道に迷うばかりです)」

「それはまた、たいへんな名歌でございます。これほどの歌を詠むお方とは、いったいどのような人物だったのでしょうか」

「道信は二十三歳で亡くなりましたが、四十八首もの歌が勅撰集に入集しています。長生きしておりましたら大した歌人になったでしょうが、悪縁に取り憑かれたので若死にしてしまったのもやむを得ぬことだったのでしょう」と定家がこのような事を言うので、

「悪縁とは・・・いったいどのような」

「道信は大納言為光の三男です。つまり恵慶法師の時にお話した愛宮の甥に当たりますが、元服後、為光の兄で、右大臣の地位にあった兼家の養子となったのです」

「兼家の・・・」 「いかにも・・・兼家は昨今都に出没する妖怪でさえ恐れを為すうような底知れぬ男でしたが、そうした者の養子になったのですから道信には運がなかったのかも知れません」定家はそう述べると額に皺を寄せて鼻をかんだ。

第52番目のものがたり 「花山天皇」

夏の雨が小やみなく降っている。雨の音をかき消すように、僧侶たちの読経の声が絶え間なく続く。昨日も今日も、何十人の僧侶が高く低く経文を唱えている。彼らは花山天皇の女御怟子の全快を祈祷しているのだが、ここは宮中ではない。前播磨守共政という者の邸の奥なのだ。なぜ天皇の女御ともなり、天皇の種を腹に宿している姉の怟子が、見知らぬ者の屋敷で死の床に伏せっているのか、十四歳の道信には分からない。それに、何故姉が十六歳という若さで死ななければならないのか・・・なぜ神仏はご加護下さらないのか、それを思うと涙がとめどなくあふれてくる。

湿った空気を伝って、護摩をたく煙が香ってくる。急ぎ足で通り過ぎる人々、ひそひそと恐ろしげに語り合う女達。見舞いに訪れる牛車の音。雨の滴が、命の残りを測っているように、忙しく軒から垂れている。

突然遠くから波のようなざわめきが起こり、あわただしい足音がして家人が飛び込んできた。

「右大臣様が怟子様のお見舞いにお見えになりました」

道信が病間に急ぐと、右大臣兼家は眉間に皺を寄せ、口を真一文字に結んで、薄紙のように青ざめた怟子の顔を見つめていたが、道信の姿を認めると立ち上がって、「話がある。こちらに来なさい」と命じた。

人払いを命じたので部屋の中はがらんとしている。蔀戸から雨の音に混じって読経の声が響いてくる。

「このように狭い屋敷は、坊主共の声がやかましい。あれでは病に伏している者もたまったものではあるまい」右大臣は苦虫をかみつぶしたような顔つきになって道信を見つめた。

「そなたはこの春からは私の猶子となったが、先頃までは私の弟大納言為光の子であった。つまり、病の床に伏せている女御・怟子とそなたは姉弟である。いくら私の子となったからといえ、姉・弟の関係を変えることはできない。そなたはさぞや姉の病に心を痛めているであろう。わずか十六歳の若さで死に瀕しているとは無念としか申しようもない・・・そなたは、姉の病をここまで重くした者は誰だと思う?」

突然兼家に聞かれて道信は少し考えた後、

「神仏の定めかと存じます」

「ふむ。何故そなたはそのように思うのだ」

「昔から人の運命は神仏によって定められていると、誰もがそのように申します」

「誰もが?それはどうかな。私はそうは思わぬぞ・・・そなたは弓削の道鏡の話を聞いた事があるであろう」

「はい」

「道鏡は僧侶の身でありながら権勢を求め、孝謙天皇の寵臣となって太政大臣禅師となり、更に天皇とならんとして失脚した。もしも神仏が人の命を左右できるなら道鏡は仏罰神罰によって未然に殺されていたであろう。ところが道鏡は配流の身となって後も生き続け、七十二歳という長寿を全うした。ところが怟子は何の罪も犯さぬのに死に瀕している。これをもってしても人の命は神仏が決めたものではないと分かるであろう」

「・・・」

「よいか道信、人は人によって生かされ、あるいは殺されるのだ・・・そなたの姉・怟子は不運であった。花山の帝という途方もないお方と結ばれたのが運の尽きじゃ」

道信は耳を疑った。帝に嫁いだのが運の尽きとは・・・恐ろしい事が起こりそうな気がした。しかし兼家は頓着せず、

「そなたから見ても、花山天皇の振る舞いは尋常ではないと思うであろう・・・常であれば女御が懐妊すればすぐに実家に帰して養生をさせるものだ。ところが帝は三ヶ月を過ぎても寵愛をやめず、為光の屋敷に戻ったのは五ヶ月を過ぎてからだ。わしは久しぶりに怟子を見舞ってあまりの痩せように驚愕した。

あれほどふっくりとした顔がまるで尖った狐のようになっていた・・・ところが事はそればかりではなかった。懐妊して七ヶ月もたった時に、帝は何を血迷ったか「一晩でよい、参内させよ」と為光に命じた。為光は驚いた。悪阻で何も口に出来ない娘を参内させよというのだからな。おろおろしていると、帝は日に何度も使いを出して「一晩でもよこせぬというのか」と脅迫する。それで仕方なく為光は娘を車に乗せて送り出した。帝は大喜びで夜も昼も添い寝してひと時も側から放さず、ようやく退出を許した時には十日もたっていた。そして・・・この有様だ。

こうなってはもうどれほど命がもつものか、いくら坊主共が騒いでもどうしようもなかろう」

「では・・・父上は・・・帝に非があると・・・」

「そうとも。怟子を重い病にした張本人は花山天皇の他に誰がいようか。怟子が入内したのは去年の十月。なんともあでやかな姿であった。まだ十五という若い美しさが全身をしっとりと包み、濡れ羽色の髪の毛が紅葉重ねの襲にまぶしかった。公卿達もこれほど美しい女御は見た事もないと口々に褒め称えた・・・ところがそれから一年も経たぬ間に、死に神に取り憑かれてしまった。

見るも憐れな有様で、正視することもできない。為光も、あまりの出来事に動顛して言葉もない・・・さもあろう。皇子が誕生すれば外戚となり、朝廷に君臨することも出来たであろうに、子を腹に入れたまま、娘が死に赴こうとしているのだからな・・・それにしても花山天皇はこのままでは済むまい。そなたも心のうちでその時を覚悟して居らねばならぬ」

「・・・ただでは済まぬとは・・・どのような事でござりますか」

「さて、どのような事であろうかの」兼家の切れ長の眼が暗い空の星のように光っている。道信は恐怖に気圧されて震えていると、

「そなたは式部卿・為平親王の娘婉子が好きなのであろう・・・しかし、もう諦めねばならぬ」

「・・・なにゆえ・・・」

「花山の帝が女御にとお望みだからだ」

「帝が・・・」

「そうとも婉子を女御にと強く望んでおいでなのじゃ」

「まさか・・・私の姉は今にも死なんとしております。そのような時に・・・信じられませぬ」

「不謹慎の極みじゃが、帝が望むのだからどうしようもない」

「・・・しかし・・・関白頼忠様の姫君諟子も、朝光の大将の娘も女御になっております。それなのに、婉子様を女御にとは」

「婉子はそなたと同じ十四歳。父方も母方も、藤原の血ではなく、天皇家の血筋を引いている。加えて、容姿は桜の花びらのようにあでやかなのでな、帝はすこぶるご執心のようじゃ」

道信はあまりの事に言葉もなかった。

養父・兼家に連れられて式部卿の御屋敷にうかがった折、御簾を隔ててお目に掛かった・・・あの美しい姿が目の底に焼き付いて離れない。もしも養父の言葉が本当であったとすれば、帝は私の大切な姉を見捨てた上、婉子様まで奪うということになる・・・道信は唇をかみしめ雨空を見つめた。これを見て兼家は、

「道信、そなたは帝が憎いであろう。それ故、良い事を教えよう・・・花山天皇は怟子の死後、年月を経ずしてご退位なされる」

「・・・ご退位‼・・」

「先頃、安倍晴明に占わせたのじゃ。無論わしは神仏も占いも信じてはおらぬ。だが時には聞いてみるのも面白い。そこで『ご退位なさるとしたなら、いつになりましょう』と尋ねてみた。清明は天を睨んでいたが『死の影が織女星を覆った後、新たな異変が現れる、その時でござりましょう』と、このように申した」

「では、姉が亡くなった後にご退位を・・・」

「そうだ。しかし良いか、この事は誰にも申してはならぬ・・・怟子の容態が急変した時には直ちにわしに使いを寄越すのだぞ」

兼家はそう言い置いて大勢の供人を率いて帰って行った。

雨が一段と激しい。道信は雨粒が水たまりに跳ね上がるのをぼんやり眺めていた。

・・・突然あたりが騒がしくなった。雨の中を家人が裸足で走っている。読経が途絶えた。胸騒ぎがして病間に駆けつけると、怟子は命絶えたところだった。

怟子の死後ほぼ一年後の寛和二年六月二十二日の深夜、道信が養父の家司に呼ばれて内裏の南西にある安福殿に行くと、兼家と兼家の三男で花山天皇の側近の道兼が厳しい顔つきで待っていた。

兼家は低い声で次のように述べた。

「天皇はそなたの姉、怟子の死を悼み悲しんで長く自らの罪を悔やんでおられたが、遂にご退位を決意されてこれから東山の花山にある元慶寺に赴き、厳久阿闍梨のお導きで剃髪出家なされる。それ故、神器は速やかに東宮の許にお運びせねばならぬ。

これより二人で清涼殿に行くのだ」

「・・・」

「公卿たちに気づかれてはならぬ。道兼が天皇を藤壺にお連れする間に、道信は神璽と宝剣をここに運んで来るのだ。よいか」

「・・・お・・お父上さま・・・」

「何だ、早く申せ」

「・・お父上・・・いったい、私のようなものが、尊い神器をお運びしても許されるのでしょうか」

「右大臣である私が命じているのだぞ。早く行け」

兄道兼に続いて清涼殿に入ると、帝の声で、

「誰か」と誰何なさる声が響いた。

「道兼でござります」

「そなたは朝になれば公卿たちが妨げるであろうから夜更けのうちに寺に入るのが良いであろうと申したが、突然姿を消せば皆狼狽するであろう。二三の者には打ち明けるべきではないのか」

「いいえ、一口でもお漏らしになればたちまち朝廷中が大騒ぎになりましょう。密かにお急ぎになるのが一番でござります」

「右大臣にも知らせずに良いのか」

「後ほど私からお伝えいたします」

「・・・しかし、神璽や宝剣はどうする」

「私の弟右兵衛佐道信が東宮に速やかにお届けいたします」

「・・・そうか・・・それはそうと、道兼、そなたは確かに私と共に出家してくれるのであろうな」

「お疑いなのですか。私は厳久阿闍梨に願い出ておりますのに」

これを聞いて帝は道兼と共に清涼殿をお出になれた。道信は震える手で神璽と宝剣を抱き、暗闇を無我夢中で走った。

翌朝、内裏は大騒ぎになった。帝が突如お姿をくらましてしまわれたのだ。殿上人や上達部が走り回り、大声で騒いでいる。そのうち誰ともなく、『帝は花山の元慶寺で出家なされた』、との噂が広まったので、蔵人たちが騎馬で駆けつけると確かにそうであるという。内裏に詰めかけていた殿上人手たちはみなひたすら驚き呆れていたが、花山天皇は元慶寺に公卿たちを集め、ご退位のご意志を明らかにされた。

翌日、右大臣兼家は議定官たちを集め、娘詮子と先の帝である円融天皇との間に生まれた懐仁親王を推挙して即位させることに決した。

懐仁親王は一条天皇となられた。翌月、兼家に摂政の宣旨が下った。あまりの手際の良さに『さては帝の出家も親王の即位も兼家の企てであったのか』と皆々怪しんだが、兼家の威を恐れて口に出す者は一人もいなかった。

道信も心の中で『もしや父ははじめから姉・怟子の死を望んでいたのではないか・・・姉が亡くなり、花山天皇が退位すれば、懐仁親王の即位は容易になる・・・』そう思ったが、道信はその考えをすぐに打ち消した。あまりにも恐ろしく堪えられなかったのである。

花山の帝が出家なさったので、お仕えしていた側近の方々は次々と出家され、中納言義懐様や惟成様、資子内親王、盛明王までが出家なされたので、もしかしたら婉子の女御も尼になられるのではないかと道信は内心大いに恐れた。しかし婉子様はひっそりと内裏を退出して為平親王のお屋敷にお戻りになった。

兼家は道信に、『もう誰にも気兼ねなく文を出せるぞ』とそそのかしたが道信はただ呆然として時を過ごした。悪夢を見ているようで、息をするのも辛く思えた。そんなある日、不意に歌の名手で名高い左近衛権中将公任が訪ねてきた。

「朝顔がことのほかすばらしいと聞いてやってきたのです」

兼家は大いに喜んで道信に庭を案内させた。編み上がったばかりの垣根に、朝顔が露に濡れて咲いている。公任は、

明日知らぬ露の世に経る人にだに

なほはかなしと見ゆる朝顔

(露の世に生きる人間はあわれなものであるけれど、その人の目にも朝顔ははかなくあわれに見えることだよ)

これを聞いて道信は、

あさがほを何はかなしと思ひけむ

ひとをも花はさこそ見るらめ

(人は朝顔をはかないものと見ているが朝顔の方からこちらを見れば、人間とは何とはかないものだろうと見ているのだろうよ)

公任は驚き「摂政の子がこれほどの歌詠みであったとは」と賛嘆した。兼家は大いに喜び、自慢して、道信の歌を婉子に届けさせた。

婉子から「今宵」と文が届いたのはその日の夕刻のことである。道信はその夜どのように時を過ごしたのか、定かには覚えていない。きぬぎぬの別れの後、歌を届けねばという一心で、歌を詠んだ。

明けぬれば暮るるものとは知りながら

なほ恨めしきあさぼらけかな

それからというもの道信にとって夢のような日々だった。食事も喉を通らず、昼間は呆然と時を過ごし、夕刻になると、牛車に乗って婉子のもとに通うのだった。ところが、秋のある夜、屋敷の前に行ってみると、数十名の正装した供人が牛車を取り囲んでたむろしている。これはどうしたことだろうと不安になって家人を遣わすと、

「左近中将実資様が婉子さまをお訪れておられるとの事でござります」

道信は驚愕した。実資は十五歳年上の公卿である。一条天皇の側近でありしかも参議として議定官の陣座に加わっている。政治的手腕は群を抜き、度量、才覚、弁舌は内裏で右に出るものは一人として居ない。しかも先の太政大臣・実頼は実資の才能にほれこんで養子と成し、全財産を譲ったので、実資の邸の絢爛豪華さは兼家も顔負けするほどであるともっぱらの噂だ。

観世音菩薩を祀るお堂は広大な庭を挟んで寝殿造りの母屋の対岸にあり、実資は朝夕舟を漕がせて観世音菩薩に祈願をするという。これほどのお方が婉子様をお望みなのだろうか。道信は二度三度と使いを出したが、なしのつぶてで、忍んでゆくすべはどこにもなかった。道信は絶望して詠んだ。

この世には住むべきほどや尽きぬらむ

世の常ならず物の悲しき

(この世に生きてゆく運命が尽きようとしているのだろうか、何を見ても、常のようには見えず、ただもの悲しいばかりだ)

何をする気にもなれず屋敷にこもってぼんやりしていたが、足音がするので、見ると兼家が立っていた。

「諦めるのだな」と兼家は無造作に言った。「実資とそなたでは喧嘩にもならぬ。女はいくらもいよう」

それから間もなく、婉子が実資の正妻として嫁いだとの噂を耳にした。道信は秋の空を仰いで歌を詠み、婉子に届けた。

うれしきはいかばかりかは思ふらむ

憂きは身にしむ心地こそすれ

(あなたはうれしさに浸って居られるのでしょうが、恋を失った私は憂さが身に染みるばかりなのです) 道信はそれから間もない正歴四年(994)二十三才でこの世を去った。三年後、婉子も亡くなった。婉子二十七才。