百人一首ものがたり 40番

目次

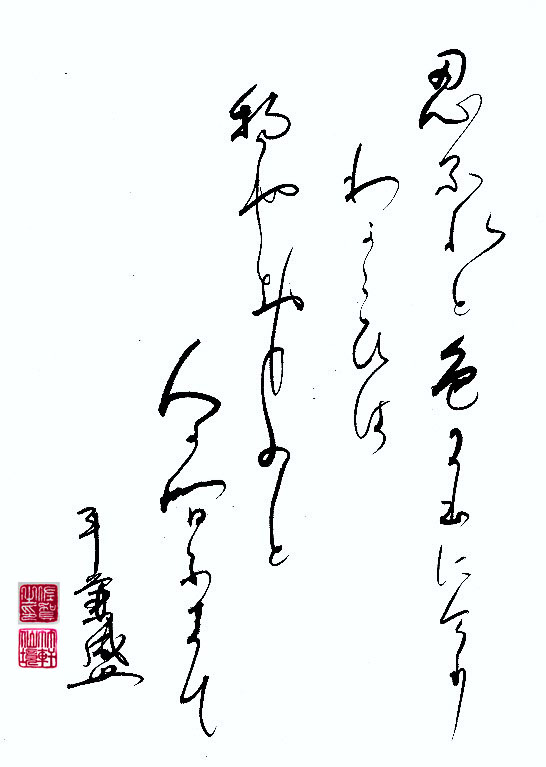

しのぶれど 色に出でにけり わが恋(こひ)は

ものや思ふと 人の問ふまで

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「兼盛様は天徳の歌合わせ二十番のうち左方の歌人として十一番に出詠しておられますが、それほど傑出した歌人だったのでしょうか」と心寂房が訊くので、

「兼盛は数多い歌詠みの中でも三十六歌仙を撰んだ藤原公任の折り紙付きですから最高の歌人であったという事について異論を挟む者はありますまい。けれども兼盛という人物が歌人として優れていたばかりではなく、実務にも長けたお方であったということについてはあまり知られていないようですが、心寂坊殿はご存じでしたか」と訊くので、

「そのような事は聞いた事もございません」と答えるので定家はこんな話をした。

「平兼盛が駿河守として赴任していた時、若い女が訴状を持って館に訴え出た事がありました。それによると女の夫は薬草の行商人でしたが、伊豆国に商売に出掛けたまま待てど暮らせど戻って来ない。心配した女が手を尽くして調べてみると、夫は伊豆国に新しい妻を娶って睦まじく暮らしているという。女は激怒して押しかけたが夫はもうお前との縁は切れたのだから戻らない、と答えるばかり。女房は、こうなったからには国守様に訴えるばかりだ、と後見人に伴われてやってきて、訴状に『私は夫に貞操を尽くし、留守を守っておりましたのに、このようなひどい仕打ちを受けるのは我慢なりませぬ。国守様のお力添えによって、私の許に夫が戻って来るように取り計らって下さりませ』と縷縷書き記した末尾に次のような歌を書き添えた。

よこばしる清見が関に関据えて

いづらふ事は永く留めよ

(伊豆国と駿河国には長々と清見関がありますが、その関所のように、夫と女との間に絶対に越えられない関をこしらえて、二人が二度と逢えぬよう工夫をして、伊豆国には居づらくなるようにして下さいませ)

訴状が出された時、陸奥守の任を解かれて都に戻る途中の源重之が兼盛の館に逗留していたので兼盛は重之に訴状をみせて、さて、どうしたものであろうか、と問うと、重之は目を通し終えると和歌を詠んだ。

関据えぬ空に心の通いなば

身を留めてもかひやなからん

(地上にはいくらでも関はこしらえることはできましょうが、広い空に関所をこしらえることはできません。人の心というものは、地面の上に留まるものではなく、空を飛んでも恋しい人のもとへは届くものなのですから、たとえ男の体を捕らえて女の元に行けないようにしたとしても何の役にもたちますまい)

兼盛は手を拍って喜び、女を呼んで『人の心というものはこの歌の通りなのだから、二人の事は忘れて新しく生きる事にしてはどうだ』と諭したそうなのです」

定家がこのように話して聞かせると、心寂坊は幾度も頷いて、 「・・・それはまた、何ともその頃の人の心が手に取るように分かる話でござりまする」と感心することしきりなので、定家は「話には続きがあるのですが、お聞きになりますか」と訊くと「それは是非ともお聞かせいただきとうこざいます」と言うのでこんな話をしたのだった。

第40番目のものがたり 「稲城」

夫に逃げられた女房が帰ったと入れ違いに、平兼盛の許に大勢の家人を引き連れた男が訴状を携えてきた。それによると男は駿河の国の三河というところの豪族だが、一年ほど前に富士の裾野の良い家柄の娘を妻に迎えた。妻はいかにも美しく教養もあり、男は心から喜んだが、半年もせぬうちに不意に居なくなってしまった。男は驚いて八方手を尽くして探してみると、何と、実家に逃げ帰ったと知れた。実家の両親は疾うに死んで、兄が当主となっていたが、妻はその兄と小さい頃から仲良く暮らしていたので、夫の許には戻らずに兄と暮らすつもりだという。これを聞いて夫は激怒した。何百という親類縁者村々の者を集めて盛大な婚儀を挙げ、沢山のご祝儀をいただき、また先には納菜の儀式を執り行って莫大な金と絹を兄に分与したではないか。さすれば妻は既にこちらの家の者であって、どうしても取り戻さずには置かぬという。

訴えを聞いた平兼盛は女と兄を呼び出して問い質してみると、「兄の家で暮らしていた頃にはとても楽しい日々でした。それが嫁ぎ先の家は仕来りが厳しい上に朝から晩まで人が出入りして、夜になっても仕事が切れず、寝所の周囲の部屋には大勢の使用人が寝ているのでおちおち眠る事もできません。思いあまって夫に訴えると、そのうち慣れるというばかりで慰めてもくれませんので逃げたのです。戻る気持ちにはどうしてもなれません」という。平兼盛は困惑した。

都の仕来りでは男は女の家に通うのが常で、金品を贈与して女を貰い受けるという者は希である。初めは愛し合っていても男女の仲はいつまで続くとは限らぬものだから、厭になれば男が通わなくなることもあり、女は男を拒む事もできる。これは互いに自由で良い仕来りであるしどこでもそのようにしてると思っていたが、地方に来ると習わしは一様ではないらしい。もっとも古代に於いては朝廷に於いても納采が行われ、婚儀の後、妃は掖庭(うちつみや)に入ったと日本書紀に記されている。この事は仁徳天皇が八田皇女を娶る時にも納采が行われたと記されているし、履中天皇が羽田矢代宿禰の娘黒媛を妃とした時にも納采が為されたと記されている。この時、納采の儀に立った仲皇子が黒媛の美しさに惚れて彼女を犯してしまったので、大変な大事件になってしまったのだけれど・・・

それはともかくとして、納采の儀というのは今でこそ都では絶えているが、地方では古代の仕来りを守っているようだ。平兼盛はあれこれと考えた末、兄と妹を再び呼び出して、

『いかにそなたたちが仲がよい兄妹であり、二人で暮らすのが楽しいと申して、そのまま夫婦になることは認められず、家は絶えるであろう。既に納采の儀も済み、婚儀も挙げて半年になるのだから、速やかに婚家に戻るのがすじというものではないか』と諭した。しかし妹は泣きながら、『もしも無理に連れて行かれるのなら自ら首括って死にまする』と言い張るので、平兼盛は夫を呼び出して、

『女の言い分は如何にも勝手ではあるが、気持ちが離れてしまった者を無理矢理妻にしても幸せにはなれまい。向こうの兄は今回の出来事によって生じた損害は全て支払うと申している。これまでの経緯は忘れ、新しい妻を迎えてはどうか』と説得した。これを聞くと夫は『一度婚儀を整え済ませ、富士の裾野一帯の親族に公に触れての後、妻に逃げられてそのままにしたとあっては家の名が立ちませぬ。如何に妻が戻らぬと申し立てても腕づくで連れて参りましょう。もしこれに対して兄なる者が楯突くのであれば、家の子郎党親族の者ども、百五十の男に槍刀を持たせ、弓矢を射掛けて脅し、降伏すれば良し、万が一戦わんとすれば、敵をことごとく討ち果たし、一族の邸をことごとく焼き討ちにいたします』と決死の覚悟を示すので、何とも東の国の者どもは野蛮な奴原だ驚ろきあきれたが、このままうち捨てて置いては死人が出ぬとも限らぬので、双方の主立った者を五名ずつ呼んで次のように話して聞かせた。

「その方達には双方共に言い分があることは承知している。しかし人の心というものはいくらこちらが正しいからと言っても思うようにならぬものなのだ。柿本人麻呂も詠っているではないか。

三熊野の浦の浜木綿百重なす

心は思へどただに逢はぬかも

こちらがこれほどに想っていても、逢う事が出来ないということは古今東西の人の悩みであるし、それが人というものなのだ。 陽成天皇の皇子・元良親王もこんな歌を詠って居られる。

萩の葉のそよぐごとにぞ恨みつる

風にうつりてつらき心を

(萩の葉は風が吹く度にそよそよとそよいで葉裏をみせてなびきますが、ちょうどそのように、あなたは他の男が言い寄るとそのたびに靡いてしまって私を忘れてしまう、そのつれないあなたの心を恨みに思うことですよ)

親王でさえ女の心を思うようには出来ぬのが男女の仲なのだから、一度縁づいたといっても、心が離れれば元に戻る事はないのは、波が一度岸を離れると、同じ波が寄せる事はないのと同じことである。双方とも、縁がなかったものと諦めて、新しい暮らしをするように心がけるべきではなかろうか」

平兼盛がこのように口を極めて言い聞かせると、兄と妹は『国守様の仰せに従います』と頭を下げたが、夫の側は『とても聞けぬ話です。そのような女の言い分が通るようでは家を保つことは出来ませぬ。国守様が何と申されましても、武力を使って取り戻さずには置かぬ覚悟でござります』と片意地を張って見せるので、兼盛は厳しい顔つきになって、

「我が国は桓武天皇がこの国をお治めに成られて後、正規軍を解体し平和な国土をお築きになられた。その平和の世をかき乱し、美しい富士の裾野に血を流そうと企てるとは、決して許されるものではない。もし万が一、そのような者があらわれた時には、その昔、坂上田村麻呂が瞬時にして反乱を鎮圧したように、たちまちそのもの共を黄泉の国に送ることになろう・・・がしかし武力によって鎮圧したとしてもそなたたちの気持ちが晴れぬ限り、双方の憎しみはますます深くなり、やがて大乱を招かぬとは言い切れぬ。もしそうなればこの国の安寧が脅かされ、せっかく築き挙げた平安を失う事になるであろう。そこで、昔、そなたたちと全く同じような出来事が我が国の朝廷にも起こり、結果、大きな悲劇となった事を話して聞かせよう。そなたたちはこれを聞いて、争いが起きればどうなるのか、とくと考えてもらいたい。兼盛はこう前置きして次のように物語った。

*

神武天皇の後の世、第九代の天皇に開化天皇が居られた。その天皇の孫に第十一代垂仁天皇があり、従兄弟に沙本毘古王と沙本毘古売の兄妹があった。沙本毘古売の美しさは女神をもしのぐほどで、一目見た者で心を奪われぬ者はなかった。垂仁天皇がまだ即位せず、伊久米伊理毘古伊佐知命と呼ばれる皇子であった時、沙本毘古売を見て心ときめいて、どうしても妃にしたいと願ったが、兄の沙本毘古王は従兄弟に美しい妹を奪われたくなかったので決して承知しようとはしなかった。しかし第十代天皇であった崇神天皇が崩御されて伊久米伊理毘古伊佐知命が践祚して垂仁天皇となったので、沙本毘古王は天皇の意向には逆らえず、妹の沙本毘古売は垂仁天皇の妃となった。こうして三年ほど過ぎた時、沙本毘古売は兄の城である稲城に里帰りした。兄は妹が戻ったことを心から喜んだが、すぐに天皇の元に帰ってしまうのかと思うと心乱れて食べることも寝ることもできなくなった。というのも、兄妹は小さい頃から仲が良く、遊ぶにも学ぶにも常に共にしていたからである。妹の沙本毘古売は兄が悲しそうにため息をついている姿を心配して、

『お兄様はなぜそのように悲しいお顔をなさっておいでなのですか』と訊ねた。沙本毘古王は耐え難く悲しくなって、

『私は死ぬまでお前と暮らしていたかったが、従兄弟の伊久米伊理毘古伊佐知命が天皇の位についてしまったので、泣く泣く嫁がせた。しかしこうして久しぶりに出会ってみると、とても別れる気にはなれない。お前はこの兄と天皇と、どちらを愛しいと思っているのか』と訊ねた。これを聞くと妹の沙本毘古売は涙を流して、

『私はどちらも愛しておりますが、やはり、子どもの頃から共に暮らしていたお兄様の方が一層愛しく思います』と答えた。これを聞くと兄は『お前の気持ちを聞いて心は固まった。今の天皇は私の従兄弟だが、もしも死んでしまえば私が天皇の位につくことになる。お前の夫を殺して、二人でこの国を治めよう』と言って、八塩折の鋭い小刀を渡して、

『この刀で天皇が寝ているところを見計らって刺し殺しなさい』と命じた。沙本毘古売は刀を髪に隠して天皇の元に戻ると、天皇は喜んで、『そなたがいない間は心配で眠る事もできなかったが、戻ってきてくれて嬉しいぞ。そなたの腹の中の皇子も元気なようで安心した』と言って、沙本毘古売の膝を枕にして目を閉じた。沙本毘古売は天皇の皇子を孕んでお腹が少し大きくなっていたので、天皇は彼女を心から信じていたのである。

天皇が熟睡してしまったので、沙本毘古売は隠しておいた八塩折の刀を取り出して首を射そうとして三度刀を振り上げた。けれど、その度に、もし刀を振り下ろしたら、私を信じて眠っているお方が死んでしまうのだ、と思うととてもそうする気になれず、かといって兄の事をも忘れることが出来ないので、どうして良いか途方に暮れて、思わず涙を流したのだった。その涙が天皇のお顔に垂れたので、天皇は目を覚まして『その刀はどうしたのだ』と問い詰めたので、沙本毘古売は『兄に命じられてあなたさまを殺そうとしたのですが、愛おしさにそうすることは出来ませんでした』と告白した。天皇は激怒して『私はすんでのところで騙されるところだった』と軍勢を起こして沙本毘古王の稲城を攻め滅ぼしにかかった。これを見た沙本毘古売は兄が殺されるのは私が愚かだったからだと嘆いて、天皇の城を密かに逃げ出して兄の稲城に走り込んだ。 妃が敵の城に逃げてしまったと知って天皇は警戒を怠ったことを後悔したが、今となってはどうにもならない。稲城を攻撃すれば妃だけでなく腹にいる子どもまで殺してしまうことになる、迷いに迷って稲城を囲んだまま月日が過ぎた。

沙本毘古売は月満ちて皇子を生んだ。彼女は使者を送って『天皇がこの子をあなたさまの子とお認めならば、どうぞお引き取りになられて下さい』と伝えた。天皇は『妃自身の手でこちらに引き渡してくれれば、皇子と認めよう』と答えて、兵士の中から敏捷で屈強の者共を集めて変装させて『お前達が皇子を受け取りに行け。皇子だけでなく妃も共に沙本毘古王から奪い取るのだ。妃の髪の毛でも衣でも首の珠でも、どこでも掴めるところはつかみ取って、素早く連れてくるのだ』と命じた。

一方、沙本毘古王は天皇が妹を奪い取るに違いないと思っていたので、沙本毘古売の髪をそり落として鬘をつけさせ、衣はさわるとちぎれるような襤褸にして、首飾りの珠の糸もすぐに切れるように工夫をして城の外に送り出した。

変装した兵士達は皇子を受け取るや否や妃に飛びかかって髪の毛を掴んで運び去ろうとしたけれど、髪の毛はすっぽりと抜けたので、あわてて首飾りを掴むとこれもばらばらに解け、衣を掴むとたちまち切れて、妃はその間に城の中に逃げ込んでしまった。天皇は悔しがって城に向かって、『こうなったらお前の城を焼かずにはおかぬが、皇子の名は仕来りで妃がつけることになっている。何と名付けたら良いと思うか』とこう叫ぶと、沙本毘古売は城の塔に立って『これからあなたはこの城をお焼きになりますが、皇子はその火の中で生まれたのですから、本牟智和気御子と称すべきでござりましょう』と答えた。そしていよいよ城に火を放つことになったが、天皇はそれでも躊躇して、あれこれと説得したがどうしても応じなかったので、稲城は火の中に没して、沙本毘古売は沙本毘古王と共に死んでしまった。

*

平兼盛が物語終えて口を閉じると、その場に居た者どもは一斉に平伏した。その中から長者が首を挙げて申した事は、

「国守様のお話、身にしみて感じ入ってございます。もしも私たちが男女のもめ事によって死人が出るような事になりましたら、千年前に犯した過ちを繰り返すことになりましょう。かしこきあたりの無惨な出来事をそのように書き留め、国守様がおん自らお話し下さったという事は、二度とそのような過ちを犯してはならぬという神々の戒めを伝えたものと心得ます。我ら、決して間違いの無いように取り計らいますので、どうぞ、この度の過失をお許しくださいますように」 このように申して、それから二度と騒ぎにはならなかったという。