百人一首ものがたり 39番

目次

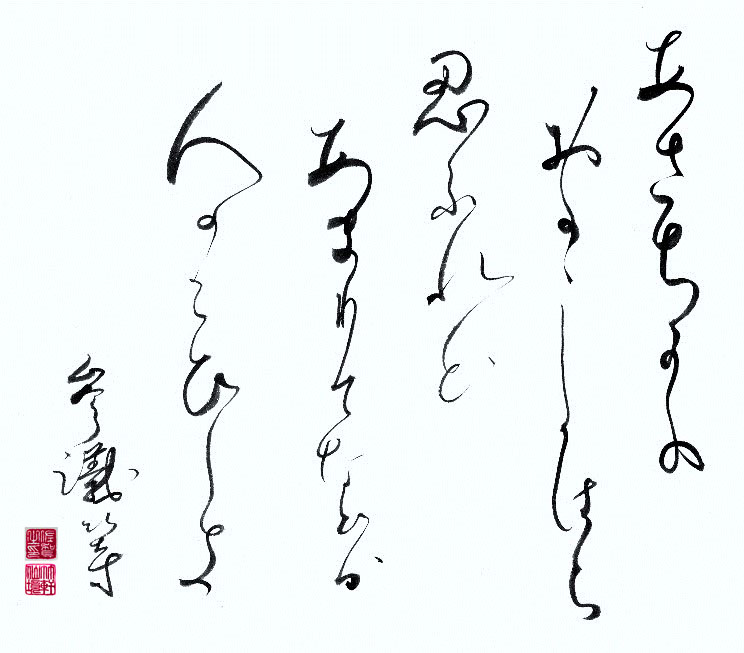

浅茅生(あさぢふ)の 小野(をの)の篠原(しのはら)

しのぶれど あまりてなどか 人の恋(こひ)しき

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

安貞元年一月十九日、一条京極の邸で過ごしていた定家は『明月記』に次のように書き記した。

『曇り空。昨夜から歯が痛んで一睡も出来ない。寒さに震えながら蔀を開けて見ると、京極梅忠社の屋根にうっすらと雪が積もっている。痛みは寒さの為にますますひどい。召使いに命じて雪を椀に取らせ、頬を冷やして見た。少し気持ちが良いようだ。明け方、為家より相府公経殿が方違えのために河内龍光寺に入るのに供奉したと言って寄越した。歯はますます痛み、夜に入ると発熱した」

二十日。

『右の頬は腫瘤が出来たように腫れ上がったので、このままではどうなることかと恐ろしくなり、嵯峨野の心寂房殿にお出で願いたいと使いを出したが留守だという。しかしこのまま我慢していることもならず、宮中に仕える医師の藤原貞基殿に使いを出すと、昼過ぎに参りますとの返事。それまでの我慢とようやくこらえていると夕刻になって、今日はどうしてもお伺いできませんので明日参ります、という。こんな事では急病人は死ぬより他はあるまい。

かねてより三間の杉板障子に興趣深い絵を描いて欲しいと絵師に頼んでいたが、できあがったとの知らせがあった。しかし歯が痛んで見る気にもなれない。妻の話では、景色だけではなく、女たちの姿などもあるという。また、木文字もあるという。それなら浜千鳥の足跡を見て文字を発明した故事を思わせる文字もあるのだろうが、やはり見る気持ちにはなれない』

二十一日。

『天は晴れ。地の水ことごとく凍りついている。左大臣公継の病状は重篤という知らせが届いた。欲深く奸佞な知恵を持って世を渡ってきた者も、運が尽きる時が来たようだ。

巳の刻(午前十時頃)、医師の貞基が来診して、歯に鍼を打った。『顔面の腫れをひかせるためには、患部に塩をいっぱいに貼り付けて置くのがよろしいでしょう』と言い、左大臣の診療があるためと称してすぐに帰った。言われた通り塩を顔に貼り付けたが、痛みは退くどころかますます激化して我慢ができない。これほどの痛みではままでは死ぬのではないかと恐れていたが、申の刻(午後の四時頃)、心寂房殿がようやくきてくれた。

心寂房殿は顔面の腫れのあまりにひどいのに驚き、《顔に塩を貼り付けるとはいかなる所存か、すぐに洗い流してください》と側にいた女に命じて洗わせ、その間に、菊・桑・蓮(車前草)などを煎じて飲ませてくれた。服薬して半刻ほどすると、痛みはずいぶんと退き、顔面の腫れぼったい感じもまるで違う。いかにも嬉しく、礼を述べて、

《ところで、貞基殿は歯に鍼を打ってくれましたが少しも効かなかったのはいかなる訳でしょうか》と訊ねると、

《同業の者の治療を批判するのは憚られますが、真実のところ、急性の炎症性腫脹がある歯痛に、鍼を打つのは禁忌でございます》と言う。これを聞いて、もしも心寂房殿が同じ日に来診してくれなかったら命も危うかったと、心中恐れた』

*

痛みは治まったが、心寂房殿には留まって欲しいのでそのように頼むと、承知してくれたので、ほっとして、

『これをご覧下さい』と言って『第三十九番 参議等』の表紙を見せた。

『・・・中納言様は、これほどの苦しみの中でお書きになっておられたのですか』

『痛い苦しいと理由をこしらえて怠れば、何も成せずにこの世を去ることになりましょう』

『いつもの事とはいえ、畏れ入るばかりでござります・・・しかし参議等というお方の名を私は聞いたこともござりませんが』 『この方は嵯峨天皇の曾孫、父は中納言、源希。非常な秀才であったらしく地方官を歴任した後、右大弁を経て天暦元年に参議になりましたので、世に、参議等と呼ばれております。ただ歌人としては無名同様で、古今集には一首も取られてはおらず、後撰集に四首のみ見えるだけなのです。言ってみればこの方もまた、『よみ人しらず』の一人と申せましょうが、後撰集に採られている一首があまりにも優れておりますのであれこれと考えております時に、かねてより頼んでおきました杉板障子に女の姿などが仕上がったというのを聞いて、ふと物語を思いついたのですよ』と言いながら腫れた頬を押さえて巻物を広げた。

第39番目のものがたり 「茅の原」

等は幾日も眠れぬ夜を過ごした。忠平公の歌合が間もないというのに、一首も出来ない。母が遺してくれた半紙を広げてはいるが、昨夜から初句すら書けない。これでは歌合に出席するのをお断りしなければないであろうか、そう思いながらぼんやりと庭に目をやると、槙の木の根元に石楠花が咲いている。母上お手植えの花だ。

『母は和歌に優れておられたのに、どうして私には才能がないのだろう』

ため息をついている等の耳に、牛車の音が響いてきた。塀の向こうを乾いた土埃を巻き上げてゆるゆると通り過ぎる。牛は喉が渇いているのか、時々苦しそうな鳴き声を上げる。等は可哀想になって、

「どなたの牛か知らぬが、桶に水を持って行ってやりなさい」

召使いが裏門から水桶を持って出ると、牛車は歩みを止め、あたりは静になった。等はまた物思いに耽った。

「どうぞ、お乗り下され」

声がするので、見ると老婆が牛の鼻綱を取っている。

「あなたは、どなたですか」

「あなたは和歌をお詠みになろうとなさっておいでのようですが、お屋敷に籠もっていたのでは良い和歌は浮かびませぬ。お手伝いいたしましょう」

等は老婆が牛の鼻綱を取るなど見た事がないので、申し訳ないと思ったが、誘われるままに乗ってしまった。

牛の前に立って歩く老婆の足取りは牛とそっくりだ。ひどく眠い。横になると、空が見える。白い雲が流れている。こんなに広い空を見たのはいつの頃だったろう。等は眺めているうちに昔に帰ったような気持ちになった。

牛車は渚を歩いている。水際の葦の穂が風に揺らいでいる。浜千鳥が群れている。波が押し寄せて、千鳥が群れ飛ぶ。波打ち際に女が立っている。

「お久しゅうございます」と女は言った。等が呆然としていると、女は袖で光を遮っりながら、

「あなた様と私とは前世で夫婦でこざりましたが、私が先に死んでしまい、この世であなた様は美しい妻を迎えられましたから、私の事などお忘れになったのでしょぅね」こう言って、女は詠った。

忘られむ時しのべとぞ浜千鳥

ゆくへもしらぬ跡をとどめむ (*1)

(私の事を忘れそうになった時には、思いだしていただこうと、行方も知らぬ私の跡を浜千鳥の足跡にたぐえて、形見として留めようと想っておりました)

これを聞くと等は不意に懐かしさに胸がいっぱいになって、

かげろふに見しばかりにや浜千鳥

ゆくへもしらぬ恋にまどはむ (*2)

(あなたの姿を陽炎のようにほのかに見るばかりに、浜千鳥のように行方もわからない恋に私は迷うのだろうか)

女は等の胸にすがって泣いた。

それから二人は葎の宿で仲睦まじく過ごしていたが、とある朝、等は歌合の事を思い出して、

「私は摂政太政大臣忠平公に参議に取り立てていただきましたご恩がありますので、この度の歌合にはどうしても出なければなりません。無事にすみましたらすぐに戻ります。それまでどうか待っていてください」

これを聞くと女は泣き伏して、

「私たちは前世で一度分かれました。そしてまた分かれるような事がありましたら、もう二度とお会いすることはできません」というので、

「三日のうちに戻ります。お約束します」と言って出て行こうとすると、女は、

風吹けばとわに浪越す岩なれや

我が衣手のかはく時なき (*3)

(風が吹くと、浪しぶきが飛んでいつも岩を濡らすように、私の袖は悲しみの涙で濡れて乾く間もありません)

と詠んで、「お歌を」と泣きながら言ったが、等は気が急いていたので返歌もせずに大急ぎで都に戻った。

歌合が無事に済むと等は気が抜けて二日ほど寝込んだ。しかしふと女との約束を思い出したので、急いで浜千鳥の群れ遊ぶ渚のあたりにやってきた。しかしどこを見渡しても二人で過ごした葎の宿は見えない。狼狽してあちらこちらと歩いていると、牛車が岡の上に見えた。

「どうかなさりましたか」

「あの方の姿が見えないのです」

「それなら一緒に探してさしあげましょう。お乗り下さい」

牛車はのろのろと歩いた。山道の向こうに茅の原が広がっていた。

「このような所においでなのでしょうか」と不安になって訊くと、

「一度離れた魂を呼び戻すことは難しいものです。でもあなたさまが心底から思っていればあるいは会えるかも知れません」というので、

「私の魂は彼女と離れた事はありません。昨夜もはっきりと夢に見ました。ですから、彼女も私を思っていてくれるに違いないと思っているのです」

「そうですか。それなら、この茅の原の中で、この歌を詠いなさい。昔、業平様があなたと同じように目にあった時にお詠いになった和歌ですよ」と言って教えてくれた歌は、

思ひあまりいでにし魂のあるならむ

夜ぶかく見えば魂結びせよ (*4)

(あまりにあなたを想うあまりに私の魂は身体から抜け出てしまいました。もしも夜になって私の魂を見たなら、魂結びのまじないをして、あなたの魂としつかりと結んでください)

等は教えられた通り三度詠ったが、女の声は聞こえない。等は思い極まってその場にうち倒れた。これを見た老婆は、

「私が喉が渇いていた時にあなたが水を恵んでくださいましたので、お助けしようとしてまいりましたが、昔の人の歌を詠んだのでは駄目のようです。どうか、ご自分の和歌を詠ってみて下さい」と言う。これを聞くと等は茅の原に分け入って、詠った。

浅茅生の小野の篠原しのぶれど

余りてなどか人の恋しき (*5)

等の声が野原に流れると、風にのって密かな歌が聞こえてきた。

浅茅生の小野のしの原しのぶとも

人知るらめやいふ人なしに (*6)

(いちめんに生い茂っている茅のように恋慕っておりますが、私の心を伝えてくれる者が誰もいないので、きっとあの方はそれと知らないのでしょうね)

これを聞くと、等は篠原を分けて、声のするほうに無我夢中で急いだ。茅の原は海の浪のようにどこまでも続いている。

*1 古今集 996 *2の本歌

*2 後撰集 654

*3 伊勢物語 百八番 (浪こす岩)

*4 伊勢物語 百十番 (魂結び)

*5 後撰集 577 *6 古今集 505 *5の本歌