百人一首ものがたり 37番

目次

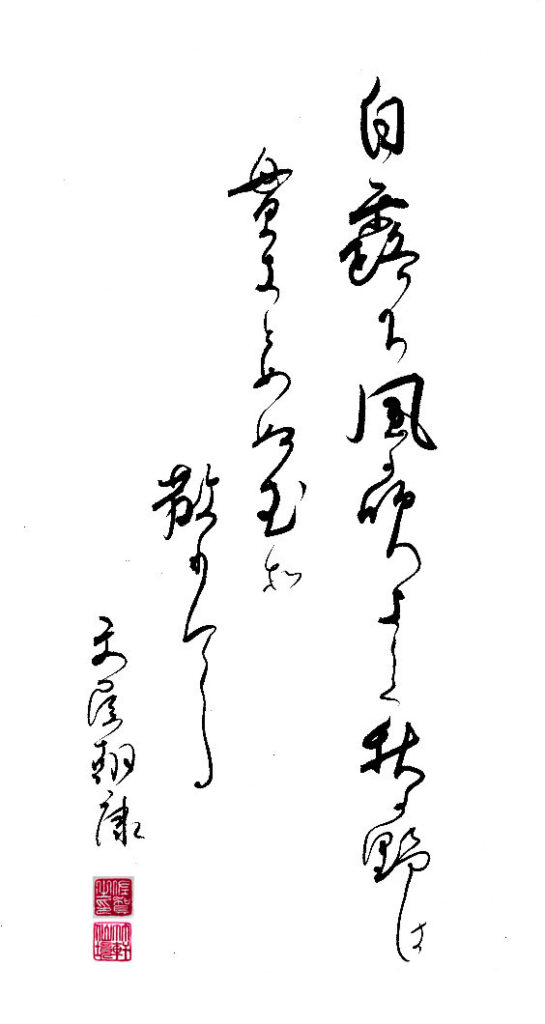

白露(しらつゆ)に 風の吹きしく 秋の野は

つらぬき留めぬ 玉ぞ散りける

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「朝康という方をご存じですか」

「朝康・・・はて、少しも存じません」心寂房が答えると、

「無理からぬ事です。勅撰集にはたった三首に過ぎません」

「三首。では春道列樹と同じでございますね」

「左様。ですからこの方は『よみ人しらず』の一人と見なしても良いのです。しかし全く出自が分からないかと申しますと、そうではない。実は文屋康秀の息子なのです」

「それはまた、大層な父を持たれたものです」

「文屋康秀は小野小町や在原業平と共に六歌仙ですから、これほどの親を持った子には大きな期待がかけられたと思われます。しかしいくら調べてもごくわずかな記録しかありません」

「それはどういう訳でござりましょうか」

「官位も業績も取るに足りなかったのでしょう。なにしろ生没年も不明ですし、官位については延喜二年(902)には大舍人大允に任ぜられたとあるばかりです。こうしたわけでやはり『よみ人しらず』と見なしてもよい人物なのです。しかしそれなら何故に私が「百人一首」の一人に撰んだかと申せば、これです。

秋の野におく白露は玉なれや

つらぬきかくる蜘蛛の糸すじ

白露に風の吹き敷く秋の野は

つらぬきとめぬ玉ぞちりける」

「うり二つと申すほど似ております」

「では何故にこれほど似通った歌が古今集と後撰集に収録されたのか、お分かりですか」

「何とも理解しかねますが」

「その理由は、ひとつの発見がここにあるからです。秋の野と、白露、と、玉、という言葉の組み合わせの発見です。この歌には秋の野の露深い景色がどこまでも広がっている。あるのは人間の世界ではなく、露の玉とばかりです。しかしその玉は空しい水玉ではありません。三千世界が仏の玉に宿るように、玉の中に全てが宿り、一つの玉の景色の中にまた玉がある、そうした無限の世界の連鎖をうちに秘めた露の玉がはかなく秋の風に揺れている・・・ここにこの歌の妙味があります。朝康という人はおそらく偶然にこのような玉をみつけたのかも知れません。そして朝康が頭の中で考えた末に見つけたとも思えませんので、私はひとつ、面白い趣向を凝らしてみることにしたのです」 定家はそう言って微笑すると、文箱から巻物を取りだした。

第37番目のものがたり 「花の露」

朝康はのんびりした性格の人物だったが、母親は息子を夫康秀に劣らぬ立派な歌人に育てようと幼いころから名のある歌人を師につけて才能を磨こうと懸命だった。しかし朝康は生来歌人としての資質に欠けていたのか、少しも上達しない。無論、朝康は母親の期待に応え、六歌仙として名高い父にも恥ずかしくない歌を詠みたいとは願っていたが、ひとつも上達しないことには変わりがなかった。父の縁故の者が歌合に誘ってくれたことも二三度あったが、やがて誘いも絶え、母親はがっかりして死んでしまって、朝康はいつの間にか五十を過ぎていた。

「何ということだ、このままではただの一首も詠めずに朽ち果てることになってしまうぞ」・・・朝康はさすがに焦った。一首も詠めぬままでは生きていたとは言えぬ。死んで冥界に行っても父に合わせる顔がない。

朝康は心を入れ替えて一から修業しようと心にきめた。硯や筆も新しくして、母の遺品半紙を側に置いて、初句が浮かんだらすぐさま書き留めようと準備を整えた。しかし用意は万端調ったが、さて、詠もうとしても何も思い浮かばない。庭をひとめぐりして戻ってきたが、やはり気の利いた言葉はひとつも思い浮かばなかった。朝康は失意を紛らわせようと文具を抱えて女の許を訪れた。ところが女の顔を見ても、歌の事が頭から離れない。女が話しかけても上の空なので、女は腹を立てて寝てしまった。

朝康は女の側に文具を広げ、筆を構えて待っていたが、いつまで立っても初句が思い浮かばないのは自分の家にいた時同様だった。やはりこの有様では一首も詠めずに死ぬのだな、朝康はそう思った。親の才能を微塵も継いでいないことが悔しく、恨めして涙がこぼれた。

涙を袖で拭っているうちに、朝康は床に突っ伏して寝てしまった。そしてふと寒さに気付くと、どこかで虫が鳴いている。コオロギだろうか、朝康は寝ぼけ眼をこすって暗い中を見回した。そしてがっかりした。それはコオロギではなく、耳鳴りだったのだ。耳鳴りは十年ほど前から始まっていたが、年毎に少しずつ大きくなり、最近は始終鳴っている。普段は用に紛れて気にもならないが、歌をこしらえようとするとひどく邪魔になる。しかも今夜の耳鳴りはいつになくひどい。これでは歌などつくれるわけがない。

朝康は何としても耳鳴りを留めようと決意して、両手の平を広げて耳を強く叩いてみた。闇の中にバシリ、と大きな音が響いた。しかし、手を除けてみると、少しも変わりなかった。

それなら、もう少し強く叩こう。朝康は今度は拳を固めて耳を撲った。くらくらして、目から火が出た。しかし耳鳴りは一向に治まらなかった。

「しかたがない、我慢しよう」

朝康は自分に言い聞かせて歌に専念しようと考えた。ところがそう思えば思うほど耳鳴りはますます大きくなった。朝康はとうという我慢しきれなくなくなった。

「これは尋常な耳鳴りではない。おそらく何者かが私に和歌を詠ませまいとして邪魔立てしているに相違ない。それならこうしてやるまでだ」

朝康は筆の穂先を耳の穴に突っ込んでぐるぐるとかき回した。すると不意に鳴き声が止んだ。あれほど執拗に耳の奥で続いていた音が、跡形もなく消えたのだ。朝康は信じられないような気持ちだったが、耳を澄ませても夜の闇の音以外にはなにも聞こえないのでほっとして硯に水を注ぎ、墨を磨った。

夜はシンと静まり返っている。紙燭の灯りは油が消えかけて炎がいよいよ細い。か細い光の中で朝康は墨を磨った。今夜こそ、詠めそうな気がした。その刹那を逃してはならない、朝康はそう思い、筆に墨を湿して待ちかまえていた。その時、

「何をなさっておいでなのです」と女が眠そうな声で言った。

「今夜は和歌が出来そうなのです」と朝康は声を弾ませた。女は生あくびをして、

「お止めなさい。無駄なことですわ」そう言い終えぬまにもう寝息を立てていた。朝康はため息をつき、また墨を磨りはじめた。と、不意に耳鳴りが始まった。それは今までよりも遙かに大きく、頭全体に鳴り響くほどだった。

何と言うことだ、せっかく止んで、もう少しで良い歌が詠めそうな気がしたのに・・・朝康は腹立ち紛れに筆の先を耳の穴に突っ込んだ。途端に何かが転げ落ちる音がして、耳鳴りがパタリと止んだ。しかし朝康は安心する事はできなかった。さっきのように、また突然始まるかも知れないからだ。朝康は指を耳の穴をほじくり、指をそっと抜いて、耳を澄ませてみた。何の音もしない。よかった、朝康はほっとして墨を取り上げるとまた磨り始めた。その時、どこからか声が聞こえた。

「お願いでござります。私を追い出さないでいただきたい」

ギョッとして見ると、米粒ほどの虫が恨めしげに見ていた。小さな顎には白い髭が生え、額に皺が寄っている。よほど年老いた翁のようだ。

「今、話しかけたのはそなたさまですか」

「はい、いかにも左様でござります」

「見たことのない虫ですが、いったいあなたは何という虫なのですか」

「耳鳴り虫と申します」

「何と、耳鳴り虫。では私の耳の中で鳴いていたのはあなたでしたか」

「はい。先ほどあなたさまは私を筆で脅して追い出してしまわれました。けれども私は年老いて、どこへも行くあてがありません。どうか私を追い出さないでいただきたいのです」

「では、また私の耳の中に入れてくれと、そうおっしゃるのですか」

「はい」

「・・・それは困りました。あなたが住み処がないというのも気の毒ですが、私も困っているのです。私はあなたが私の邪魔をなさるので、気になって歌を詠むことができないのです。もしもこれからもあなたが私の耳の中に住むことを許したとしたら、私は生涯、一首も詠めずに死ぬことになりましょう。もしそうなれば父の面目を潰すことになりますし、私の自身の名折れにもなりましょう。しかし、あなたも宿無しではお困りでしょうし、さて、どうしたものでしょうか」朝康がこう言うと、年老いた耳鳴り虫は、

「それなら、私と取引をいたしませんか」

「取引とは、どのようなものでしょうか」

「これから私はあなた様に何か面白いお話をいたします。あなたさまはそれを聞いて歌を作ることができるかも知れません。そしてもし、歌ができましたら、私があなた様の耳の中に住むことを許す。もしも歌ができなかったなら、私はやむを得ず出て行く、それではいかがでしょうか」

これを聞いて朝康は、

「それはまことに結構なご提案ですが、私が詠めないからといって『出て行け!』というのは如何にも気の毒ですから、もし詠めないときは、話をもうひとつして下さい。それでも出来ないときにはもう一つして下さい。そうして続ければ、必ずいつかできましょう」朝康がこう言うと、

「あなた様はお優しい方でごさります。そのようなお方の耳に住まわせていただいているのですから、必ず歌が詠めるようなお話をいたしたいと存じます」

「それはまことに有り難いことです。しかしながら全体、あなたは私の知らない面白い話を知っているのですか」朝康がこう尋ねると、年老いた耳鳴り虫は、

「はい、それはもうさまざまに存じております。というのも、私は人間の言葉だけでなく、小鳥や花の話も聞くことができるからです。実は今朝ほども雀と鶯が話をするのを聞いておりました。そしてその雀の話が、名のある歌人を羨んでいるあなた様にとても似ておりましたので、ふと笑ってしまったほどなのです」耳鳴り虫がこう言うので、朝康は、「是非その話をお聞かせて下さい」と頼んだのだった。

さて、あなたさまがまだ寝ておいでの時、耳を澄ませておりますと、庭先の木の枝で雀と鶯が話しているのが聞こえてまいりました。

「君は何て良い声をしているな。羨ましくてならないよ」と雀は言いました。「羨ましくて仕方がないよ。梅の花が咲く頃になると毎年どこからともなく飛んできて、良い声で歌いはじめる。すると春風がうっとりとふいてきて、少し赤くなりはじめた木々の蕾も、春風にゆらゆらゆれながら君の声にききほれる。もちろん君の声に心誘われているのは草花だけじゃないよ。常日頃はお化粧や衣装の事で夢中になって、あれやこれやの行事に振り回されている宮廷の女や上達部たちも、あの声はどこから聞こえてくるのだろうと蔀度から乗り出すようにして聞き耳を立てるし、歌人はさっそく歌に詠もうとして庭を歩き回る。それは驚くばかりに真剣で、もしも鶯の歌を詠めなければ死ぬより他にないといった顔つきなのです。ところがその同じ庭で僕が声を張り上げても、目をくれる者など誰一人ありません。僕のことを歌に詠もうとした歌人などたったひとりもいないのです。だからどうせ鳥に生まれてくるなら、なぜ君のような鳥に生まれなかったのかとつくづくとわが身が情けなくなってしまいますよ」

雀が涙を流しながらこんな話をすると、鶯はため息をついて、「それは大きな誤解です」と言いました。

「誤解ですって?それはどういう意味ですか」

「それはね、私は決して良い気持ちで歌っているわけじゃない。不安にふるえながらようやく歌っているのだよ」

「不安だ、君が?信じられません」

「信じようと信じまいと、私は不安なんです。何が不安かといえば、ちゃんと歌えるだろうか、それとも歌えないだろうかと、それがいつも頭にひっかかって、寝もいられない。気持ちが高ぶって、胸がつまってくるのです」

「ますます信じられません。だって君は口を開きさえすれば良い声がひとりでに飛び出してくるんですからね」

「いいや、そうじゃありません。それが大きな誤解なのですよ。君の耳には鶯の声はみな同じに聞こえるかも知れないけれど、実はとても微妙に違うのです。響きや声の大きさや調子、それから周りの花や草との釣り合いなぞが大問題なのです。だからただ歌えばいいというものではないのですよ」

「でも、やっぱり最後には良い調子で歌えるじゃありませんか」

「いいやそれがそうじゃないのです。鶯と生まれたら、もう小さな頃から藪の中で練習しなければなりません。それは丁度人間のお坊さんが小僧の頃から法華経を習うように、毎日毎日何万回も練習するのです。そして経典は法華経だけでなく、華厳経や金剛経、理趣経なぞ山のようにあるように、鶯は幾十通りの歌い方を身につけなければならない。私はそれを身につけようと必死で練習するのですがむ、なかなかうまくなりません。ところが才能のある鶯は、二三度やると驚くほどうまく歌ってしまう。それはびっくりするほど上手に鳴いてみせるのです。ところが才能に恵まれない者は、何年練習しても上手にならないのです。私はこの春に備えて冬の間寝る間も惜しんで練習しました。でもさっぱり駄目なのです。だから僕はもう鶯であることをあきらめて、いっそ君のように雀になれたらどんなに幸せだろうと思ったこともしばしばです。でも鶯は雀にはなれません。それで私は悲しくなってしまいました。そしたらあれが見えたんです」

「見えた?何がみえたんですか」

「あの月です」

「三日月だね」

「僕は月を見たとたん、死んで、月に行こうと思いました。才能のない自分を情けなく思って朽ち果てるより、いっそのこと月に行けば誰も居ない。そうすれば競い合う苦労はなくなるんだと、そう分かったら、私はなんとしても月に行かなければと決心して、空に舞い上がったのです。何百回も何千回も羽ばたいて、月まで行こうとしたのです。でも、駄目でした。目が回って、羽が凍って、動かなくなってしまったんです。

気がついたら、野原に墜落していました。顔に水がポタポタと垂れていました。細い眼を開けて見上げると、水玉が草の葉に何千とくっついて、その露にお月様が映ってる。何千というお月様が光っているんです。風が吹くと、お月様の滴がきらきらと降る。羽にも顔の上にもポタポタと降ってきて、金色に砕けるのです。私はそれで分かりました。お月様は遠くに行かなくてもどこにもある。草の露にも、萩の花にもたくさん宿っているんだとね」

鶯がこう話をすると、雀はとてもうれしくなって、鶯と声を揃えて空に向かって鳴いていたのです。

「それは、あなたが雀と鶯から聞いた話ですか」と朝康は翁に尋ねた。

「無論、私があなたの耳の中にいる時に聞いたのです」

「それなら、その鶯と雀の話は、眠っている私が聞いたとも言えるのでしょうか」

「無論、そうですとも。しかしもしも私を追い出してしまえばそうとは言えなくなるかも知れません」

「それはその通りでしょう。ではこうしましょう。私はあなたに、生きている限り耳を貸しましょう。そしてこれから先も、私にあなたが聞いた話を教えてくれる。それでよろしいでしょうか」

「それはもう、異論など申しあげようもありません」

朝康はこれを聞くと筆を執って歌を書き付けた。紙燭が瞬いたのて、振り返ると、女が目を見開いて見ていた。

「それは・・・あなたがお作りになった歌でございますか」

「そうとも。私の他に誰が作れるというのだね」

そこには筆跡も美しく、和歌がひとつ書き付けられていた。

しらつゆに風の吹きしく秋の野は つらぬきとめぬ玉ぞ散りける