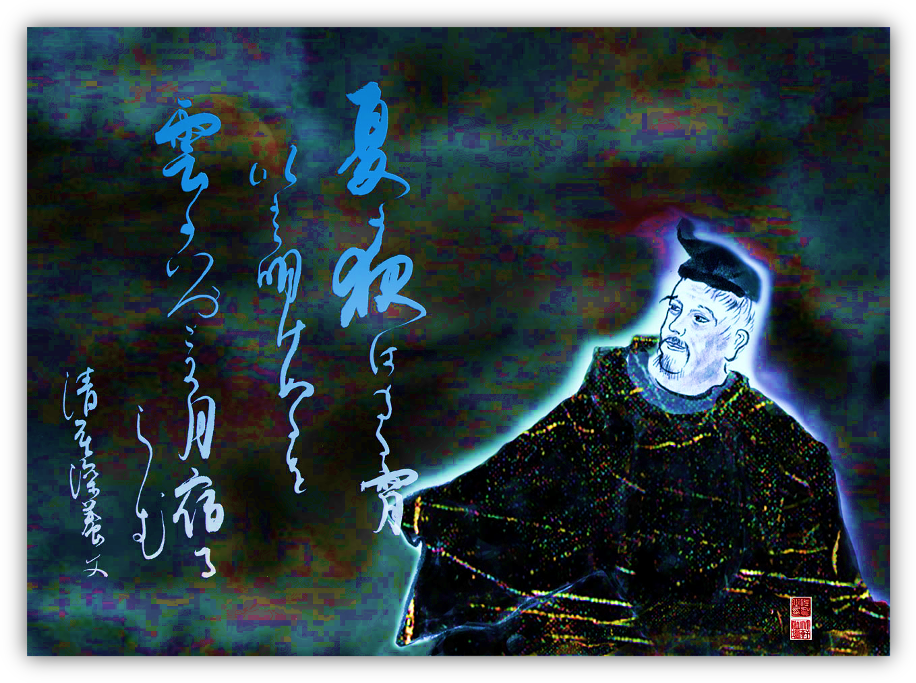

百人一首ものがたり 36番

目次

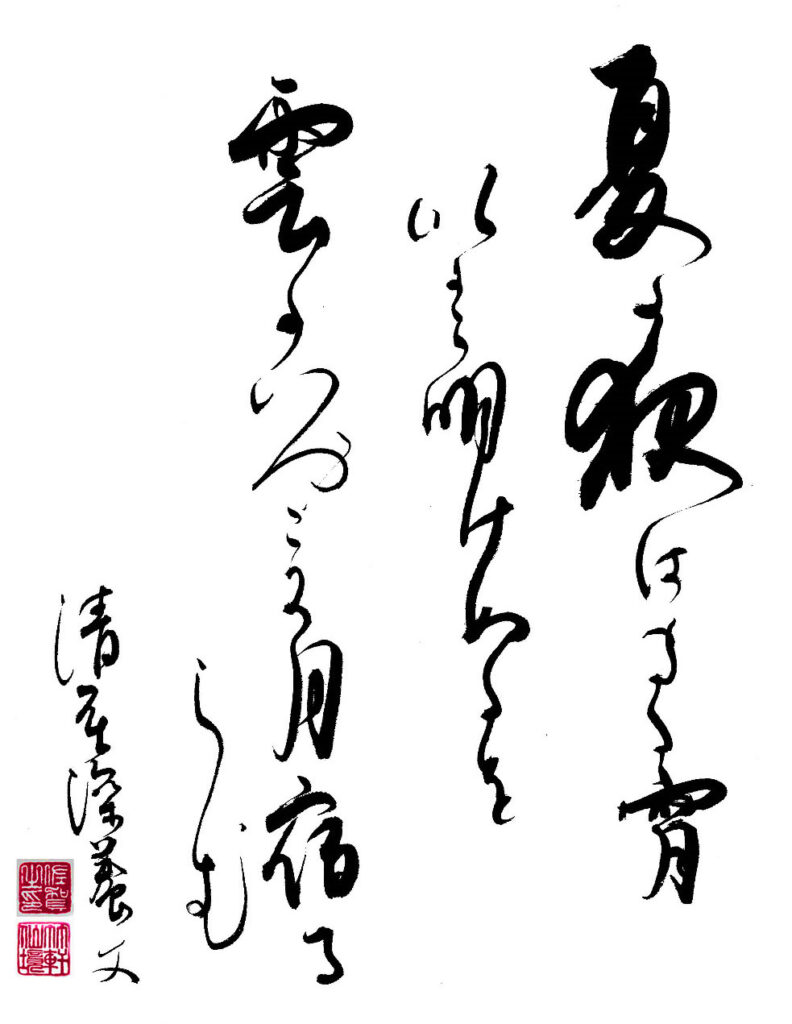

夏の夜は まだ宵(よひ)ながら 明けぬるを

雲のいづこに 月宿(やど)るらむ

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

心寂坊は仁和寺の境内の塔頭の間を歩きながら垣根の向こうに小さな尼の姿を見つけると立ち止まって眺めていたが、その子が不審顔をして中に駆け込んでしまったので、また苔むした松の路地を歩き出した。仁和寺には定家が六十五歳の時に召使いの女に生ませた女の子があり、生後三ヶ月にならぬうちに家人の盛宣に頼んで仁和寺に預け入れたのだが、盛宣が密かに打ち明けてくれた話では、

『牛車が迎えにまいりましたので、嬰児を召使いの女に抱かせ、衣箱の蓋の上には災難よけの阿末加津人形やら人形を乗せて、側女の方は魔除けの打ち米をしてその子を送り出しました。しかしその後はどうなったのか、私には一向に分かりませぬ』

仁和寺は道助法親王様がおいでになられる大きなお寺だから粗末にされることはないとは思うが数えてみればもう九つにはなっているのだから、可愛い盛りであろう。同じ寺には定家様が四十四歳の時に召使いに生ませた男子も預けてあり、覚源と名乗っているということだが中納言様はこの子についても何もお話にはならぬ。和歌の世界にはあれほど執心していながら、庶子の存在にこれほど冷淡なのは何故なのだろうか・・・心寂坊はあれこれと考えながら嵯峨野の秋の野をとぼとぼと歩いた。小倉庵にたどりついた時にはずいぶんと日が傾いていた。

「どこぞへおいでになっておられましたか」と定家が訊くので「いえ、いつものように関白様にお呼ばれましたので療治の後あちらこちら散策しておりました」と答えながら、仁和寺で見かけた御子たちの事を話した方がいいのだろうかと迷っていると、定家は心寂坊の顔をつくづくと見つめて「どうも心配でなりません。心寂坊殿はずいぶんとお痩せになりました。病を隠しているのではありませんか」などと言う。心寂坊は「さしたる病ではござりませんのでどうぞお気をられませんしょうに」と頭を下げた。その視線の先に書きかけの巻物が見える。

「中納言様は次の歌人をお書きでござりますか」

「今し方まで書いておりました。清原深養父です」

「清原深養父・・・そのお方は確か、清少納言のお祖父様に当たる方でございましたでしょうか」

「曾祖父ですよ」

「では、後撰集の選者・清原元輔様の・・・」

「いかにも、元輔様の祖父に当たる方です」

「そうお聞きして思い出しました。清原深養父様は小倉山の歌を詠っておられたと記憶しております。・・・をぐら山霧たちはるる時しなければ・・・上の句は忘れましたが」

「なく雁のねをのみぞきく小倉山

霧たち晴るる時しなければ

これは私が新古今集に撰んだ歌です」

日は尾根の彼方に落ち、庵のあたりの木々に夕暮れが立ちこめている。定家はしばらくその景色を眺めていたが、ふと心寂坊を振り向いて、

「私が清原深養父というお方は世が世であれば高位につけた家にうまれながら最晩年になるまで殿上人にはなれませんでした。しかし世にこびることもなく飄々と生き、洛北の北岩倉に補陀落寺を建ててそこで暮らしていたようです」と言うので、

「お話をお聞きして、藤原興風殿が先祖の行いによって出世の道をふさがれた事を思い出しましたが、やはり同じような事だったのでござりましょうか」心寂房がこう訊くと、

「いえ同じとは申せません。清原深養父殿の先祖は、日本書紀を編纂された舎人親王だったのです」

「では、天武・持統天皇の皇統を引いているのですか」

「そうですとも。舎人親王は天武天皇の皇子でしたから、草壁皇子や高市皇子の兄弟です。一時は長屋王と共に政権を担っていましたが、藤原四兄弟が長屋王と対立すると、親王は藤原四兄弟の側に立ち、長屋王窮問使となり、王を自殺に追い込みました。つまり、舎人親王は甥を死に追いやってしまった。そうした行為が親王の運命を大きく変えた事は疑う余地がありません」

「・・・」

「舎人親王の皇子・大炊王は孝謙天皇の譲位を受けて即位し、淳仁天皇となりました。しかしその地位はとても危ういものでした。というのも淳仁天皇を擁立したのは太政大臣藤原仲麻呂で、淳仁天皇は皇后と共に藤原仲麻呂の邸で暮らしていたのです。ところがご承知の通り、仲麻呂は道鏡と対立して謀反を起こし、一族はことごとく殺されました。淳仁天皇は天皇を廃され、淡路国に幽閉されて亡くなりました。病死とも毒殺とも言われています」

「・・・」

「事件の後、道鏡排撃の機運が充ち満ちて、道鏡と孝謙天皇は失脚し、天皇の皇系は天武天皇系から天智天皇系へと移りました。その時に天皇の地位に就いたのが桓武天皇の父の光仁天皇です。こうしたいきさつから、天武天皇の皇系は実質上絶えましたので舎人親王とその末裔の行く手は閉ざされました。そうした末裔の一人が清原深養父だったのです」

「・・・」

「天智天皇の血筋は現在の天皇ですから、和歌に秀でておられる方々は数えきれませんが、天武天皇の皇子にもその道に優れた方々も数多くありました。たとえば舎人親王の叔父に当たる弓削皇子の歌は万葉集に八首見られますが、実に面白いものがあります」

「面白いと申されますと」

「弓削皇子はかの有名な、額田王に恋歌を贈っているのです

いにしへに恋ふる鳥かも弓絃葉の御井の上より鳴き渡りゆく(万葉集2-111)」

「初めて聞く歌ですが、額田王は天智天皇の妃ですから、弓削皇子とはずいぶん年が離れているのではありませんか」

「この頃弓削皇子は二十代でしたが、額田王は六十も半ばを超えていたでしょう」

「それは、何とも」

「弓削皇子の兄に長皇子がおられましたが、この方も良い歌を残しています。

宵に逢ひて朝面無み隠にか

長き妹が廬せりけむ(万葉集1-60)

「いかにも切ない思いが伝わってまいります」

「優れた歌です。大津皇子にも見るように、天武天皇の皇子たちにはとても豊かな歌心を持つ皇子たちが多くみられます。ですから、その血筋を引いた清原深養父殿や孫の清原元輔、曾孫の清少納言などが豊かな才能に恵まれていたのはしごく当然のことなのでしょう」 あたりはもう薄暗い夕闇が立ちこめている。家人の灯した火が巻物の文字をくっきりと浮き立たせる。定家は心寂坊を見て急に改まった声で「心寂坊殿は私が召使いに生ませた子どもたちを寺に預けたまま知らぬ振りをしているのをつれない人だとお思いかも知れませんが・・・これも運命というものでしてな・・・しかしこうした宵にはしきりに思い出されたならぬのですよ」と目を瞬かせて、嗄れた声で物語りを読み始めた。

第36番目のものがたり 「月の団子」

深養父は年老いて比叡の麓の横川に補蛇洛寺を建立して隠棲していたが、夏の宵、月を見ているうちに縁先でうとうとして、目が覚めると夜は白々と明け初めて、月はどこに隠れたのか、見えなかった。

半ば眠りながら香炉に練り物を入れ、薫りを楽しんでいると、深養父の身の回りの世話をしている女が姿を見せたが、まだ薄暗いというのに、すっかり身支度を整えて、打ち掛けを着ている。少し眠いのか足取りがなんとなく頼りない。

「もう来て下さったのか」と言うと、

「あなた様もずいぶんお早いお目覚めですこと」

「いいや、月を見ているうちに夜が明けてしまったのだよ」深養父はそう言って女の白い手を取った。女は深養父に身を凭せ掛けようとして不意にびくっとして、

「子どもが居ります」

庭の植え込みの中に女の子と男の子が二人、じっとこっちを見ている。近くの寺で働いている者の子どもでもあるのだろうか、それとも山仕事の者の子なのだろうか、二人とも腹が空いたという顔をしている。

「いずこから来たのでしょうか」

「さてな」深養父はほほ笑んで子ども達を見つめた。縁先に月に供えて団子がひとつ高坏に乗っている。貧しい子ども達の目は団子に注がれている。よほど腹が空いているらしい。

「よいよい、こちらへおいで」深養父は二人を手招きした。「お団子が欲しいのかな。そうか、では手を出しなさい」

二人はおそるおそる近づいて手をさしのべた。深養父は紅葉のようにかわいらしい手にお団子を載せようとして、ふと、

「これはのう、特別のお団子なのだよ。だから、普通の食べ物だと思ってはいけない」

これを聞くと女の子は、

「どうして普通のお団子とは違うの」

「それはのう、人間が作ったものではないからじゃよ」

「ほんと?」

「ほんとうだとも」

「じゃあ、誰がこしらえたの」

「それはのう、あれじゃ」

深養父は西の空を指さした。

「あそこにある」

「雲」

「雲ではない。その後ろに隠れているものじゃな。うっすらと光っておるであろう」

「お月さま」

「そうじゃ、月影を見ただけで分かるとは、かしこいの」深養父は微笑した。

「このお団子は、お月さまがこしらえたの?」

「そうじゃとも」

深養父が頷くと、二人は目をぱちくりさせている。そこで深養父はこんな話をした。

「わしの邸にはいろいろな人間が出入りする。都の者もおれば、山の僧侶も修行僧もおる。隠者もおれば、樵もおる。その中に、琵琶湖で魚を捕っている漁師もおるのじゃよ」

「網を仕掛けて捕るのね」

「そうじゃよ。漁師たちはの海(琵琶湖)に網を仕掛けて魚を取っては都に売りに来るのじゃが、その途中、わしのところにも寄ってくれる。その漁師がこのお団子を持ってきたのじゃ」

「お魚じゃないの?」

「そうとも、漁師は魚と決まってるのに、妙な話じゃろう。そこでわしは『これはどうしたことじゃな』と聞いてみた。すると漁師は『この団子はわしの女房が水に飛び込んで掴んだのでございます』という。ますます変わった話だと思っていると、女房はすこし恥ずかしそうに、『ほんとなんでございます』というその顔は少しも偽りの様子はない。そこで「一体なぜ飛び込んだのかね」と尋ねると、女房は「月を見ながら夜の漁を手伝ってたんでしたが、気がついたら水に飛び込んだのでございます」とこんな話をしてくれたのだ。

夜、漁師の女房が舟の上で松明を灯して湖面に近づけると、魚が沢山寄ってくる。それを漁師が網で掬い取る。いつもそうやって二人で漁をしていたのだが、その夜も女房は松明を湖面に近づけて魚をおびき寄せていた。ところが突然火が消えて真っ暗になってしまつた。どうしたんだろうと目をパチパチさせていると、魚の群れが月明かりきらきら光る。いつのまにか月が出ている。満月で、波が銀色に揺れている。ああきれいなお月さまだなあ、そう思って眺めているとどこからか声がした。

「もしもし、あなたのおにぎりをひとついただけませんか」

見ると、水の中の月のウサギが女房に話しかけているのじゃ。

「月のウサギが話したの?」

「そうじゃとも、漁師の女房はウサギと話をしたのじゃ」

こどもたちは目をきらきらと光らせて深養父を見つめる。

漁師の女房はこういったのじゃ。

「まあ、ウサギさん、どうしておにぎりが欲しいのですか」

ウサギは「私はおなかがすいてたまりません。助けて下さい」とほんとうに悲しそうな顔をする。女房は不思議に思って、

「あなたはいつも臼でお餅をついているでしょう。おなかが空いたらお餅を食べたらいいじゃありませんか」と言うとウサギは、

「私はいつもそうしていました。おなかが空くと好きなだけお餅を食べて、月の桂の周りをぴょんぴょん跳ねていたんです。ところが今夜は跳ねすぎて、お餅の団子をみんな転がしてしまいました。団子はころころ転がって、月から落ちて、あなたの船の浮かんでいる湖に落ちたんです。ほら、見て下さい、水の中に月が見えるでしょう。その側にお餅が見えませんか」

漁師の女房は船端から湖をのぞき込んだ。月さまの側に白いお団子が二つ浮かんでいる。

「きれいなお餅。ウサギさんが探しているのはあれですか」

「そうですそうです。あのお団子です・・・あれはとても大切なお団子なのです。というのも月には滅多に草が生えません。でも春になると月の桂の周りにだけ美しい草が少しだけ生えるのです。私はすばやく草を摘んで臼と杵でお餅をこしらえます。今夜のお餅はとてもおいしそうに出来たので、うれしくなって跳ねすぎて、転がり落ちてしまいました。ですからそのお餅を取り戻そうとして月から降りてきたのです。でも私は水の中に入れません。どうか私の代わりにお団子を拾って下さいな」

女房はうさぎに同情しました。苦労してこしらえた大切なお餅を落としてしまうなんてかわいそう。すぐにとってやろう、とそう思って、女房は船端から手を伸ばしました。お餅はすぐ目の前に見えたので手を伸ばせばすぐにつかめるほどでした。でも女房は手を伸ばしながらふと、

『うさぎは私にひとつくれるだろうか。でも大切なお餅だからくれないかもしれない。それなら黙って食べちゃおうか』

女房はそう思いながら手を伸ばしました。とたんに体がくるっと滑って、水の中に落ちてしまったのです。

「真っ逆さまに?」

「そうとも」

「きっとウサギのお餅を食べようとしたからだね」

「そうかも知れぬ」

「それでどうしたの」

「ごめんなさい、と女房が水の中で叫んだので、漁師が気づいて助けたから、女房は命を落とさずにすんだ。しかも助かっただけではない。女房はその手に餅を二つ握っていたのだ」

「まあ」

女房は寒さで震えながら「ウサギさん、お餅を拾いましたよ。私も食べたいけれど、あなたのお餅ですから返します」

これを聞くとウサギは「あなたが水の中に飛び込んで取ってくれるとは思いませんでした。ほんとうにありがとう。私は一つだけいただきます。もうひとつはあなたに差し上げましょう」そう言って、お餅をひとつ女房に残して月へ戻っていった。

「じゃあ、漁師の女房はそれを食べたの?」

「むろん、うれしくてな、大きな口を開けて食べようとした。というのも漁師は貧しいからお餅など一年に一度も食べられない。だからそれは食べたくてたまらなかった。それで今にも口に入れようとした時、漁師が「月の神様の餅をわしらのようなものが食ったら罰が当たるぞ。お屋敷にお持ちしよう」

そこで漁師夫婦はわしのことろに持ってきてくれた。それがこのお餅じゃよ。

「へー、ほんとうに」

「ほんとうだとも。食べてごらん」

「いいの?」

「あげるとも。仲良くお食べ」

深養父がこう言ってお餅を手に取ると、ひとりでに二つに分かれたので、男の子と女の子に手渡した。二人はほっぺたが今にも落ちそうににこにこして山道を帰って行った。

女がじっと清原深養父を見つめている。

「どうしたのだ、そんな顔をして」

「あなたさまは全部こどもたちにおやりになってしまわせれたのですね」

「そなたも食べたかったのか」

「はい、ウサギのついたお餅がどのような味なのか、誰でも食べてみたいと思います」

「そうかそうか、それは悪かった。しかし餅はやってしまったので、そなたには代わりに月の歌をあげよう」

深養父は女の肩を抱いて、しみじみと詠った。

夏の夜はまだ宵ながら明けぬるを 雲のいづこに月宿るらむ