百人一首ものがたり 31番

目次

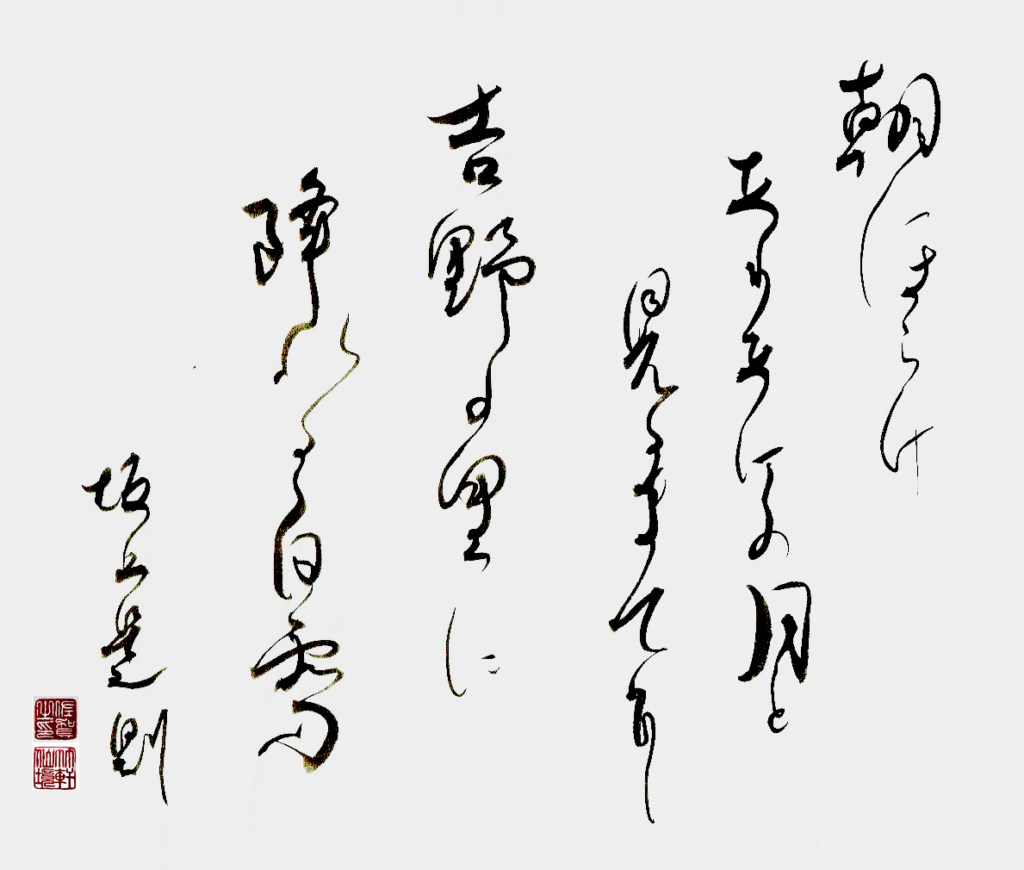

朝ぼらけ 有明の月と見るまでに 吉野の里に 降れる白雪

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

心寂坊の顔があまりに青白いので、光の加減だろうかと横から眺めてみたが、やはり青い。

「具合が悪いのではありませんか」と訊くと、

「ここ七日余り西園寺様に呼ばれまして毎日療治に出かけました故、いささか疲れが出たのでござりましょう」

「連日とはいくら公経様でも横暴な」定家は眉をしかめた。

公経は定家の姉の夫に当たるので義兄弟の間柄である。鎌倉将軍実朝が暗殺されたのは承久元年のことだったが、公経は鎌倉幕府の要請に応じて外孫の九条三寅を後継将軍として鎌倉に送ったので公経と幕府との関係は大いに深まった。承久三年、後鳥羽上皇が密かに鎌倉討伐の計画を進めると公経はこの企みを鎌倉に諜報、幕府軍大勝利の一因を成した。公経はその功績によって関東申次として京都政界を監視牛耳る権限を得、内大臣となり、やがて太政大臣に昇りつめた。引退後は剃髪して仏門に帰依し、覚勝と名乗っているが出家とは名ばかりで、都の実権を掌握し続けている。

『あのような怪物の療治をさせられたのでは心寂房殿もさぞやお疲れであろう』

定家が労を察して茶を馳走すると心寂房はようやく元気を取り戻した様子だったが、ふと大切な事を忘れていたという風に顔を上げて、「過日は第三十番、壬生忠岑が語る地獄の話を聞かせていただきましたので、今度はどのようなものがたりなのだろうと、公経様のお屋敷にいてもそればかりが気懸かりでございました」

「では次は誰とお思いでしたか」

「見当もつきませぬ」

「ではこの和歌はいかがでしょう」と言って定家が詠った歌は、

佐保山のははその色は薄けれど

秋は深くもなりにけるかな 」

「さほやまのははそのいろは・・」心寂房は首を傾げて「・・・確か、坂上是則の歌ではなかったかと」

「いかにも左様です。坂上家は奈良の都とも縁が深いので、こうした歌が似合う気がします。平城天皇が奈良に遷都なさるご計画を立てた時、造営史に命じられたのは、坂上是則の先祖・坂上田村麻呂でしたからね」

「坂上是則の先祖坂上田村麻呂が、遷都の造営史」

「そうですとも。ご存知の通り坂上田村麻呂は陸奥の国の動乱を鎮めるため二度出陣し凱旋した英雄ですが、平城上皇が都を平安京から元の平城京へ戻そうと決意なさった時、坂上田村麻呂に都の造営に当たるよう命じたのです。ところが大問題が生じました。この時の天皇は平城上皇の弟の嵯峨天皇でしたが、嵯峨天皇は平城宮への遷都に真っ向から反対したのです。もしも上皇と天皇が争う事態となれば大乱になったかも知れません。しかしこの時坂上田村麻呂は嵯峨天皇の側につき、上皇の挙兵を未然に防ぎましたので乱には至りませんでした。これが世に言う『薬子の乱』ですが・・・もしも坂上田村麻呂が野心家であったなら、事は更に重大になっていたでしょう」

「さらに重大とは、どのような意味でござりましょうか」

「坂上田村麻呂は無敵の武人であり英雄です。彼は日本国の全軍を思うがままに操れる軍事大権を手中にしていたのです。ですからもしも田村麻呂が平清盛や源頼朝、あるいは北条時頼のような野心家であったなら、容易にこの国を支配できたのです」

「それは、恐ろしい想像でございます」

「・・・しかし彼は微塵もそのようなことは考えなかった。あたかも神代の昔、建御雷神が大国主命の出雲国を平定し、天照大神に献上した後、雲間に隠れて身を現わさなかったように、上皇の軍を阻止して嵯峨天皇の御代を開いた後は、清水寺で祈りの日々を過ごし、山城国に隠棲して世を去ったのです。こうした成り行きについて誰も不思議に思う者はないようですが、今の世の現実を目の当たりにしている私の目には奇跡としか思えません。人は欲望の権化です。ひとたび強大な権力を手中にすればその欲望を果てしもなく広がります。漢の高祖、魏の曹操、唐の太宗などはみな並びなき英雄でした。彼らは先君の国を滅ぼして自ら皇帝の地位に就いたのです。ところがこの日本国にはそうした武人は現れなかった。坂上田村麿も大陸の轍は踏まなかった。それが私には奇跡のように見えますし、不思議な気持ちにもなるのです」

「・・・何がそのように不思議なのでしょうか」

「お分かりになりませんか。坂上田村麻呂はその血脈の中に易姓革命思想を受け継いでいるのですよ」

「と申しますと?」

「田村麻呂の祖先は後漢十二代皇帝・霊帝と伝えられています」

「・・・信じられないことです・・・」

「皇帝から四代目に阿智王という方がおられ、日本に渡来しました。後漢滅亡後の大陸には曹操に率いられた魏、劉備の蜀、孫堅の呉の三国が鼎立して三人の皇帝が同時に立ち、戦乱に明け暮れましたので、多くの人々が日本に逃れてきたのです。日本書紀には次のような記述があります。『応神天皇二十年九月倭漢直(やまとのあやのあたえ)の祖阿知使主、其の子・都加使主(つかのおみ)、並びに己の党類十七県を率ゐて来帰す』

日本書紀によれば応神天皇の御代に、霊帝の子孫たちは大陸を逃れて日本に亡命帰化したということになりますが、その末孫に坂上忌寸老(おゆ)という者があり、壬申の乱に参戦して武功を立てました。この人物の死に際して文武天皇は詔を述べられておられます。

『汝坂上忌寸老、壬申の年の軍役に、一生を顧みずして社稷(国家)の急(あやうき)に赴き、万死を出でて国家の難を冒(おか)す。而して未だ顕秩(けんちつ)を加へざるに、にわかにみまかりぬ。往魂を寵して用て冥路(よみじ)を慰めむことを思ふ。宜しく「直広壱(じきこういち)」を贈り兼て復(ま)た物を賜ふべし。』

こうした経緯を考えると、坂上田村麿は海の彼方から逃れてきた祖先を温かく受け入れてくれた天皇家に対して深い忠誠心を抱いていたのかも知れません」

定家はこのように述べると、巻物を広げた。

第31番目のものがたり 「冠の米」

何度も文を届けたのに女からは何の返事もない。無論、幾度か清水寺で見かけたというだけのことなのだから知らぬふりをされても仕方がないといえばそれまでなのだが、彼女の面影がどうしても忘れられないのは何かの因縁のせいだろう。是則は女のかぶり物が風になびいていた様子を思い出し、鞠を高く蹴り上げた。

見慣れぬ女童が近寄ってきた。肩まで伸びた髪の毛をきれいに切りそろえて紫色に染めた麻の紐で左右を結び、蝶々を象った着物を美しく着ている。もしや、清水寺に詣でたとき、女が連れていたのはこの女童ではなかったか。是則がそう思っていると、女童は是則を見上げて文を差し出した。そこには次のように記してあった。

「これまで私はあなたさまが内裏の内庭で蹴鞠をなさるお姿を物陰から幾度も拝見いたしました。鞠をけ上げる時の美しいお姿と、その音の軽やかさにいつも見とれてしまいます。

延喜五年の春、仁寿殿で藤原董之(ただゆき)様や榎井清郷様らと帝の御前で蹴鞠をなさいましたとき、あなたさまは連足にて蹴りあげて二〇六度まで落とされませんでした。帝をはじめ、公卿や殿上人たちのどよめきと感嘆の声がいつまでも私の耳に響いておりました。私はあなた様のようなお方からお文をいただいて、ほんとうにうれしゅうございます。でも、お文に見るあなたさまは蹴鞠に興じるお方とはまるで違うように思われてなりません。あなたさまの歌には普段のお姿とはまるで違う、遠い国の香りが宿っています。それはご先祖の坂上田村麻呂様の血があなた様に流れている為かも知れません。

山がつと人はいへどもほととぎす

まつ初声は我のみぞ聞く

(都人は、山に住んで獣をとり、木を切り、炭を焼いている私を山がつと呼んで卑しんでおりますけれど、誰もが待ち望んで聞きたいと思っているホトトギスの初声は、ほかの誰が聞くその前にこの私が聞いているのですよ)

他の宮廷の方々には思いも寄らぬこうした題材を、あなた様はなぜ自然にお詠いになれるのでしょうか。

いく千里ある道なれや秋ごとに

雲ゐを旅と雁の鳴くらん

(萩や荻、八重葎が生い茂る秋の野道をどこまでも歩いてゆくと、頭の上を雁の群が渡って行く。あの雁は私と同じように、雲のように頼りない旅の空を行かねばならぬので鳴くのだろう)

あなた様は不思議なお方です。私には理解ができぬお心をお持ちです。ですから、あなた様に思いを寄せられて、とてもうれしくなりながら不安にも襲われるのです。どうか私の気持ちをお察しくださいますように」

是則は女童に「返しのお手紙を差し上げたいが、長くかかりそうだからこちらから使いを出そう。しかしそなたを空手で帰すのは気の毒だから、歌をひとつだけ書き付けるのでお渡ししておくれ」と言って詠んだ歌は、

をしかふす夏野の草の道をなみ

しげき恋路にまどふ頃かな

(恋しい雌鹿を待って牡鹿が夏野に伏せている、そのように私はあなた様を思いながら草深い夏野の道に迷っていることです)

是則はその夜、長い手紙を書いた。

「あなた様は私を理解できない人間だとおっしゃる。私を不思議だと言われる。もしそうした事で私を不安に思い、遠ざけようとなさるのなら、どうかそうしないで下さい。私がなぜ他の方々と違う歌を歌うのか、そのわけをお話しいたします。

まだ少年だった頃、私は父好蔭の軍勢と共に陸奥国に参りました。時の帝は陽成天皇、摂政は藤原基経様でございました。二〇年以上も昔の事ですから当時の事を知っている方も少なくなりましたが、私は昨日の出来事のように憶えています。

元慶年間は天候が極めて不純で、畿内でも餓えて死ぬものは数知れず、特に河内、和泉では飢饉のために数万の民が飢餓に瀕しました。左大臣基経様は官米を支給し、窮民の救済に懸命になっておいででした。ところが飢饉は機内にとどまらず、全国に波及したのです。特に陸奥の国では度重なる干ばつに苦しみ、俘囚は窮して終に秋田城を襲いました。元慶二年(878)三月のことです。基経様は藤原保則様を出羽権守に任じ、反乱の討伐を命じました。藤原保則様は小野春風様と私の父坂上好蔭を側近とし、陸奥に向かいました。都を進発した時、兵の数は百に足りませんでしたが、常陸に入るとたちまち五千を超える数になりました。受領の郎党が武器を携えて続々と加わったのです。

私はこの時十三才でしたが、山を越え、谷を渡り、どこまでも奥へ進んで行きました。亭亭と茂る巨木の高さ、峨々たる山脈の果てしなさは比叡の山を見慣れた都人には到底想像もできません。数ヶ月の行軍の果てに出羽を越えて秋田に入りました。ところが秋田城は無惨な有様でした。俘囚軍の攻撃を受ける前、城中には馬千五百匹、干米七百石、甲冑三百領などがあったのでしたが、ことごとく奪われ、守備の兵の大半は逃亡して、生き延びたのは近衛大将の源多様と百ほどの兵だけだったのです。源多様は仁明天皇の皇子でありながら陸奥出羽按察使として秋田城に赴任しておいででした。

源多様は「私が赴任した時、城の三千の兵と陸奥国から藤原梶長が連れてきた二千の兵が居たので備えは万全と思われた。ところが敵勢を見ると我が兵はたちまち逃げてしまった。権掾文室有房が孤軍奮戦し、かろうじて私の命を救ってくれたが最早どうしようもない。私は敗戦の責を負って按察使を辞任する旨、朝廷に上表した。ところが左大臣基経は『辞表を撤回せよ』と突き返した。この私に敗戦の責任を取らせ、二度と都に戻さぬ魂胆なのだ」

全軍の大将であるべき源多様はこのように意気消沈しておいででしたので、すべては藤原保則様にゆだねられました。保則様はこう述べられました。

「陸奥出羽の状況をつぶさに見ると、状況はいかにも困難である。秋田城下の村々だけを調べても十五の村のうち、我らに与するものは僅かに三村、残る十二の村は反乱軍の側に立っている。城下にしてこの有様であるから、地方は予測もしがたい。そこで戦に備え小野春風殿は城の修理などを急ぎ、坂上好蔭殿は百の手勢を率いて雄勝・平鹿・山本などに入り、状況をつぶさに見、今後の方策を考えてはもらえまいか」

そこで父は次のように答えました。

「ご命令とあれば如何なるところにも参りましょう。しかし、百の兵を率いて敵地深く入ればたちまち敵の知るところとなり、生きて戻ることは出来ますまい。しかし私に一案がござります。手勢百に加え、城中に残った俘囚二百を私にお預けください」

保則様は父の献策を聞き入れて下さりましたので、武器は兵士だけに持たせ、良民と俘囚二百には米糒(ほし米)を担がせて雄勝に向かいました。城を出て深い森を行くと夕暮れ時に川の流れる草地に野営しました。夜半頃、物音で目を覚まし、あたりを見ると何百という松明でした。敵軍が取り囲んでいたのです。これを見て父は私に「米俵を担いでついて来なさい」と命じ、敵の大軍の中に入って行きました。

父は敵のすぐ間近まで近寄ると次のように言いました。

「我々は討伐軍ではない。飢えを救いに来たのだ。この地は長年の凶作に見舞われ、官も民も疲弊している。朝廷は窮民を救うために多くの方策を講じている。その証拠に我らは食料を持ってきた。戦を止めれば、この後も、米、麦、大豆などを必要なだけ届けよう」

俘囚の長老は父の言葉を黙ってと聞いておりました。父は続けて申しました。

「そなた達の中には私の言葉を疑い、戦いによって朝廷軍を壊滅させられると考えている者も居ろう。だが、それは愚かな者の考えである。目下、常陸、武蔵の国では、数万の精鋭が陸奥に向かう準備を整えている。もし戦が始まれば、常陸武蔵の荒武者は狼となって襲いかかるであろう。そなたたちがいかに勇猛であったとしても、数万の精鋭の前では如何ともしがたい。一人として生き残ることは出来ぬ。・・・だがそなたたちが矛を収めてくれれば、朝廷の軍勢が陸奥に踏み入ってくることはない。この度都から赴任した藤原保則様は備中・備前の国守をつとめ、善政を敷き、民から親の如く慕われた方である。藤原保則様が赴任なされたからには、この国は必ずや豊かになるであろう。ここに運んできた米糒は保則様の真心の証である。どうかこの米を収め、同時に、そなたたちの弓や矛も治めてもらいたい」

父は私を振り返って、「俵を地面に下ろしなさい」と命じて、中から米糒をつかみ取ると、己の冠をとってその中に入れました。掴んでは入れ、掴んでは入れして、やがて冠はいっぱいになりました。父はその冠を胸に抱え、男達の間に分け入りました。大勢の女たちの姿が見えました。父は女たちに向かって、

「これはそなたたちの米だ。これで粥を作り、子供や赤子の腹を満たしてくれ。私ではない。あそこに居るそなたちの仲間が運んできた米ぞ」

女の一人が父の手から冠を受け取りました。これを見て私は冠を脱ぎ、米を盛り上げると近くの老婆に手渡しました。

戦はありませんでした。父好蔭は俘囚の軍勢と和議を結び、城に帰還しました。保則様は大いに喜び、小野春風様にも同様にするようにとお命じになられました。こうして俘囚は次第に保則様の下に戻ってくるようになったのです。しかしこのような方策は都の人々には不評であったようです。元慶三年一月、左大臣基経様から俘囚討伐の命が改めて下りました。保則様が都に送った上表文には戦果がなにひとつ記されていなかったので、これでは何のために兵を陸奥の国に送っているのか分からないというのが朝廷の言い分であったのです。保則様は左大臣にどのように答えるべきか、相談をいたしました。小野春風殿はその場ではっきりと申されました。

「この地の状況を知らぬ都の人々に何が分かるというのか。長年の凶作に苦しみ、国守の苛烈な政治を嫌って奥地に逃げ込んだ者共を弓と刀で追い散らして何になる。刀から一粒の米でも生まれるのか。私たちが為すべきは戦ではなく、寛大な処置をとり続けることによって、逃げ去った農民が戻るよう工夫をこらし、窮民には十分な支援策を講じることが急務でござろう」

父好蔭も春風殿に賛同しましたので、保則様は陸奥出羽の状況を詳細に書き記して都に書き送りました。基経様は三月、勅を発して、藤原保則様の軍を征夷の軍と定め、保則様の献策を可としてこれを認めたのでした。

私は陸奥の国で二年を過ごしました。春は遅く来て、秋は早足でやってきます。

いく千里ある道なれや秋ごとに

雲ゐを旅と雁の鳴くらん

あの頃、都は遙か雲の彼方でした。でもようやく都に戻った私の心は陸奥にいた頃と少しも変わりません。というのもあなた様を思うと私の心は少しも穏やかでないのです。

うらがるる浅茅が原のかるかやの

乱れて物を思ふころかな

(うら枯れた浅茅原のかるかやが風になびくように、私の心は乱れて物思いに耽っていることですよ)」

是則が文を届けると、女はすぐに歌を返してきた。

かぎりなき思ひのままに草枕

陸奥の空路を共に夢見む

延喜八年、坂上是則は大和の国の少掾に任じられ、女を伴って任地に赴いた。大和国は坂上家の祖先・阿知使主(あちのおみ)が帰化して住みついた土地である。

是則は吉野の山々を遠くに望みながら「私の体からはまだ遠い国の香りがするでしょうか」と女に尋ねた。女は男の首に顔を寄せて「私もあなたの一族になりましたので、良い香りがするばかりですわ」

目を覚ますと、一面の雪だった。野も山も家々も真っ白な美しい雪に埋もれている。この雪は、陸奥の雪でも出羽の国の雪でもない・・・私は祖先が住み着いた吉野の里の雪を、愛する人と見つめている・・・是則は女の耳に囁くように歌った。

朝ぼらけ有明の月と見るまでに

吉野の里に降れる白雪

了 参考和歌・かぎりなき思ひのままに夜もこむ夢ぢをさへに人はとがめじ 小町(古今657)