百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

目次

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言定家と主治医・心寂坊の対話

大勢の者が立ち騒ぐ声がするので輿の上から首を伸ばしてみると、三条のあたりから火の手が上がっている。路地をわらわらと人々が走ってゆく。書写し終えた「源氏物語」を承明門院姫宮にお届けしての帰り道だが物騒なこと限りない。群盗が昼日中から闊歩し、路傍には餓死した者の骸がうち重なって腐臭が漂っている。ここが地獄というものだと言われればなるほどと合点するであろうほどの悲惨さだ。あの火もおそらくは盗賊共が付けたに違いない。 源三位頼政が以仁王を担いで兵を挙げ、東大寺が平重衝に焼かれた時、この世は終わるのだなとそう感じたのだが、まさしくその通りになってしまった。あれから五十年、内乱・陰謀・闘争が絶え間なくうち続き、都は焼け野が原となり、挙げ句の果てに後鳥羽上皇が鎌倉との戦を起こして敗れてから後は、都は見るも無惨に荒れ果てた・・。

小倉山に日が傾いている。定家が輿を降りて門をくぐると心寂坊が「心配いたしておりました」と頭を下げた。白湯に香りの良い橘の実を入れて飲むと生き返った心地だ。

「お疲れでしょうから、横になられては」

「私は、疲れてなどおりませぬよ」

「・・・しかしそのご様子では・・・」

「私には休む暇など一時もないということは心寂坊殿が一番ご存じのはずですが・・・」

「それは承知してはおりますが、養生もなさらねば・・・」

「世が乱れ、何もかも壊れてゆく時に命を惜しんでいたのでは残るものも残らなくなりましょう。私が古典を書写しているのも何とか後世に伝えるためですし、ようやく写し終えた源氏物語を承明門院姫宮にお届けしたのも、由緒ある家の方々にお預けすれば、そのうちの幾ばくかは後世に伝わるだろうと思うからです。それに私はなによりも百人一首を作らねばなりません」

「それは確かに大切なお仕事ですが、しかしまだ百のうち二つが出来たばかりなのですから・・・先も長いことですし・・・ゆっくりと取り組むことも肝要かと・・・」

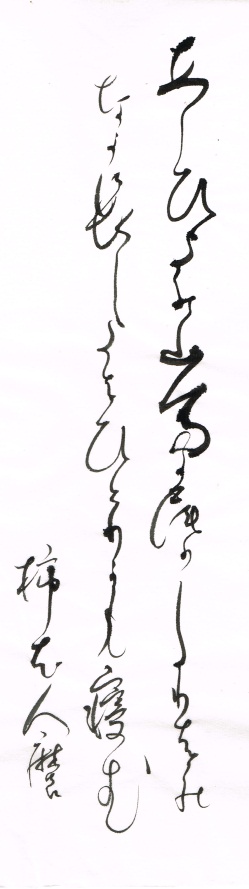

いや・・・それが実は、昨夜のうちに書いておいたのです」

「昨夜・・・では、第三番が既に・・・」

「いかにも・・・第三番・柿本人麻呂でございますよ」

「信じられないことです。病のお体で源氏物語や古今集・後撰集などを幾冊も書写なさることだけでも人間業とは思えませぬのに、いつの間にさほどの大仕事を・・・」

「人麻呂には悩まされました。長い間無い頭を絞りましたが、とうとう分かったのです・・・柿本人麻呂という人物は優れた歌人でしたが、身の処し方を誤った・・・あまりにも権力の近くに身を置きすぎたのです」

「それはどのような意味でしょうか」

「私の身に置き換えればよくおわかりになるでしょう。もしも私が歌人であると同時に後鳥羽上皇の側近であったら、新古今集は今あるような形にはならなかたでしょう」

「・・・はて・・・」

「勅撰集を作れとの院宣を下されたのは建仁元年(1201)上皇二十一才の時でした。和歌に興味を抱かれてからまだ日も浅く、選者の編纂にもさほど口を差し挟まれなかった。しかしやがて上皇は自らを優れた歌人と自認されるようになり、ご自分で歌を選んだり批判したりするようになりました。しかし私は私の考えを押し通しましたので、上皇はお気に召さなかった。私も上皇の態度には腹が立ちましたので、新古今集の完成祝いの竟宴には出席しませんでした」

「・・・」

「上皇は隠岐に流されてからも幾度も新古今集をご自分流に編纂なされ、家隆殿にも送ってまいられているようです。私たちが編纂した歌集では我慢ができないのですからもしも私が歌人としての己よりも、上皇の寵臣である己を大切に思っていたら、私は上皇に余程気遣いながら撰集したでしょう。従って今見るような新古今和歌集とは異質の歌集になったでしょう。それに、私は疾うの昔に死んでいたに違いないのです。上皇と共に隠岐に流されたか、あるいは全てを失って路頭で餓死していたでしょうからね」

「・・・」

「私が上皇と袂を分かつ決意をしたのは戦争の行く末が分かっていたからではなく、私の為すべき事が何であるかを常に我が身に言い聞かせていたからです。権力者の側近でありながら、歌人であることは出来ません。これは古今の真実です。李白は宮廷歌人でしたが皇帝の逆鱗に触れて配流の身となり、陶淵明も白居易も同様の憂き目に遭いました。彼らが詠んだ名作の多くは宮廷を去ってから生まれたのです」

「・・・」

「多くの人は私を後鳥羽上皇の側近と誤解し、上皇が配流の身となってから後、一度もお見舞いの頼りも出そうとしなかった事を裏切りだとか冷酷だとか非難しているようですが、取るに足らぬいいがかりです。たしかに私は後鳥羽上皇が権力の座にある間は、お側にいることによって歌人として最も有利な立場にありました。もし私が西行殿のように権力から離れ、美しい野山を放浪する歌人であったなら歌を詠むことはできたでしょうが、古今の歌集を閲覧することはできず、また、勅撰集の編纂に関わることは不可能だったでしょう。西行殿がしばしば父・俊成や私に手紙を寄せたのも、勅撰集の中にどれほど自分の歌が選ばれるか気がかりでならなかったからです。この国では、歌を残すためには勅撰集に選ばれることが絶対に必要なのです。しかし私は自分の歌が選ばれるよりも、古今の歌人の歌を自分の手で選びたかった。そのためには何としても朝廷に留まる必要があったのです」

「・・・」

「心寂坊殿は私が早くから北条と縁戚となっていることに不審を抱いているかも知れませんが、私の生き方を押し通すためには不可欠の方便です。政権が変わっても、目的を貫くためには時代の先を見極めねばなりません。私の役割は遠い昔から伝えられた代々の歌を子々孫々に伝えてゆくことです。またもう一つの役割は、新たな勅撰集を編纂することです。殊に、承久の乱以降、多くの公卿の家は滅びましたから、私は以前にも増して鎌倉幕府との関係をないがしろにするわけには行きません。私が北条と縁組みをしたのはこうした時代が来るであろうと直感したからです。しかしながら、私は宮廷人であることと、歌人であることを両立させることの困難も誰よりもよく知っています。それ故、私は柿本人麻呂という人物の苦悩を理解することが出来るのです」

「・・・」

「人麻呂は不世出の歌人です。彼は世に抜きんでた歌を数多く詠みました。しかし彼が縦横に活躍できたのは持統天皇がその地位にあったわずかな間だけでした。草壁皇子の存命中の活躍は華々しいものでしたが、皇子が亡くなると彼の立場は危うくなり、やがて身の置き場を失いました。人麻呂ほどの偉大な歌人でさえ生きることに窮したのです」

「・・・」

「私は彼の姿を見て、我が身のあり方をよくよく考えたものでした。問題は、この国が生んだ歌を権力や時代を超えて先の世に伝えるための身の処し方です。ですから、柿本人麻呂は偉大な人物ですが、私は彼のように活きることは許されないのです。もしも彼がもう一度生きることができたら、あるいは私のように、老獪に生きようとしたかも知れません」

定家は夕日が縁に差し込む光を少しまぶしそうに見て、ゆるゆると読み始めた。

3番目のものがたり 「山鳥」

小竹に雪が降っている。遠い渚の潮騒が冬風に運ばれてくる。依羅娘子はかまどの火を眺めながら夫のことを考えていたが、ふと気がつくと戸口に雪まみれの男が立っていた。

「寒い」男は呟いた。「火が恋しい」男は足を踏み入れるとかまどの火を懐かしげに見た。

「・・・人麿様」彼女は喉の奥から声を絞り出して小さく叫んだ。「・・・いつ、お戻りになられたのですか」

「・・・たった今もどって来た」雪が溶けて頬を伝う。真っ青な額に炎が反射している。

「ひとつの頼りもくださいませんでしたね・・・それなのに、突然、どうなさったのです」

「さびしくていてもたってもいられなくなったのだ」

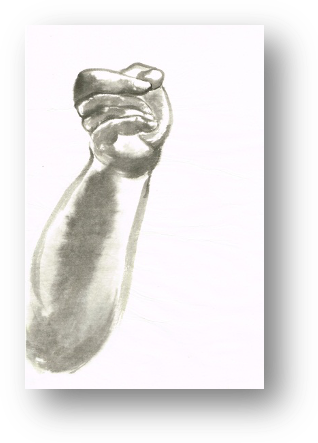

彼は掌を火にかざした。「昼も夜も歩き続けた。海を渡り、山を越えて谷を渡り、ようやくお前のところに戻ってきた」

「都から、私に会うために・・・」

「他の者のためにこれほどの苦労をすると思うか」

男は女の顔を凝視した。女は男の首にすがりついた。

「ああ、そのお言葉ですべての苦しみが消えました・・・こうしてお戻りになったのですもの」

「そうだ、戻ってきたのだよ」

「でも・・・こんなにお体が冷えている」

「冷たいか?・・・あまりにも長い間一人だったからな・・・だからどうしてもお前に会いたかった。ところが・・・私は・・・旅の途中で、見てはならないものを見てしまった」

人麿は依羅娘子の目をじっと見つめた。かまどの火が蛇のように舌をのばしている。人麿はますます青い顔でその炎を見ていた。

「何をごらんになったのです」

「・・・私は・・・自分の、屍を見たのだ」

「・・・ご自分の屍!?・・・何をおっしゃるのです。あなたはこうして私の側にいるではありませんか。あなたはどなたかの屍を見て悲しみのあまり、どうかしてしまったのです」

「・・・」

人麿の目の中で赤い人形のようなものがちらちらと踊っている。「讃岐の国から戻る時、沙弥島の浜に立ち寄った。波があまりに荒かったから風を避けて立ち寄ったのだ。そこで私は自分の屍を見た」

「嘘です!」彼女は胸が押しつぶされそうになって叫んだ。「あなたは旅の苦しみで亡霊を見たのです」

「いいや、確かに私なのだ。海辺の壁も床もない庵に石を枕にして、・・・息絶えていた」

「・・・」

「それで私は、哀れな自分の骸のために歌を歌った。

波の音の しげき浜辺を しきたへの 枕になして

荒床に ころ臥す君が 家知らば 行きても告げむ

妻知らば 来も問はましを 玉鉾の 道だに知らず おほほしく 待ちか恋ふらむ 愛しき妻らは

「こう歌ったら、いよいよしくて泣いてしまった。お前に会うこともできず、都から遠い荒波に洗われる小島の砂浜で死んでしまったのかと思うと、寂しくて、たまらなくなった。昔は誰も彼もが私を敬って迎えてくれたのに、今はもう振り向く者はない・・・どれほど優れた歌を詠ったか、知るものはもういない。私の屍に近づいてくるのは冷たい波ばかりなのだ。それで、たとえ死んでいたとしても、なんとしてもお前のところに戻ろうと、そう思ったのだ」

かまどの火で雪が解けて、眉が淡く光っている。彼女は衣の袖をそっとのばして人麿の顔をぬぐった。

「あなたはあまりにも辛い年月を過ごしたので悪夢に取り憑かれたのです。ここに居ればすぐに元気になりましょう」

人麿はぼんやりと、遠い彼方を見つめた。

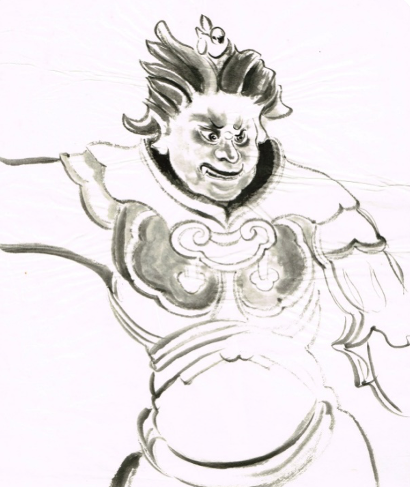

「持統天皇がおいでの頃、鳥が朝の光の中で鳴くように、私は毎日美しい歌を絶え間なく歌った。帝は私の歌をお聴きになられるといつも大層ご機嫌麗しくなられ、絹の衣を数え切れないほどご下賜下さった。・・・私は帝がお出かけの折はいつも付き従い、寺寺や山や川で四季折々の歌を献上した・・・そして草壁皇子が元気な頃、私はお側近くに侍って、小川が木々の葉を映してさらさらと流れるように、耳に心地よく響く歌を奉った。皇子たちも私の歌をお好み下さり、深山で狩をなさる時にも常に私を傍らに呼び、歌を所望された。だが、それらの方々が次々にお隠れになると、私の歌には不吉な響きがあると言う者が現れ、いつの間にか誰も私を近づけなくなった。

私はあちらこちらの国々へ追いやられ、見知らぬ国を放浪した。その昔、天地をつかみ取るほどの力にあふれ、雲も木々も雷も照る月までが心に宿り、天かける言葉となって人々の胸を高鳴らせたというのに・・・気がつくと私の心から・・・歌う力が消え失せていた」

「いいえ、あなたの歌はいつもすばらしい」依羅娘子は冷たい人麿の手を握りしめた。「あなたの歌には人間だけでなく獣や木々や海の浪さえ耳を傾けます。日や月も、いつもあなたと共に生きているのです」

「・・・昔のことだ。都には私の居場所はどこにもない」

「それならあなたは、都へ帰らなくても良いのですね。いつまでもここにおいでになられるのですね。」

女が言うと人麿は彼女の頭をかき抱いた。

「そうとも、私はもうどこにも行かぬよ」

「ああ、嬉しい」依羅娘子は人麿の胸に顔を埋めた。

「昔、あなたはいつも私をこんな風に抱いて下さった。そして時々面白い事を言って私を悦ばせた・・・覚えているでしょう、僕はねえ、もうほとんど人間じゃないんだよって、そうおっしゃった時の事。それで私が、人間じゃないのだったら、こうして私を抱いているあなたは誰?・・・そしたらあなたは・・・僕はねえ、山鳥なんだ。ほんとうさ、ほら、見てごらん、あの門の茂みに、山鳥のつがいが見えるだろう。首を互いに羽の間に差し交わして眠っている。あれは僕と君なんだ。首のきれいな大きな雄は僕・・・君は僕の羽の下に細い首を入れて目を閉じているんだよ」

ところがある日朝廷からの文が届いて、あなたは出立してしまわれた。私はあなたをどこまでも見送った。あなたの姿が谷を曲がるたびにお姿が小さくなる。あなたは曲がり角で必ず立ち止まって爪先立ちになってこちらを見、木の枝によじ登って袖をちぎれるほどに振る。私は気が狂いそうに悲しくなって、泣きながら後を追って走りました。あなたは私に気がついて、何か叫んだのだけれど不意に、山の端に沈む月のように、見えなくなってしまったのです。

私は夏の蝉のように泣き暮らして、蝉が死に絶えると、秋の木の葉を踏みしめながら、笹の葉の露で足をぐっしょりと濡らして月を眺め、あなたを思って独り寝の夜を過ごしていました。私はあなたが『都で独りの時に歌うのだ』と言って教えて下さった歌を毎夜歌いました。

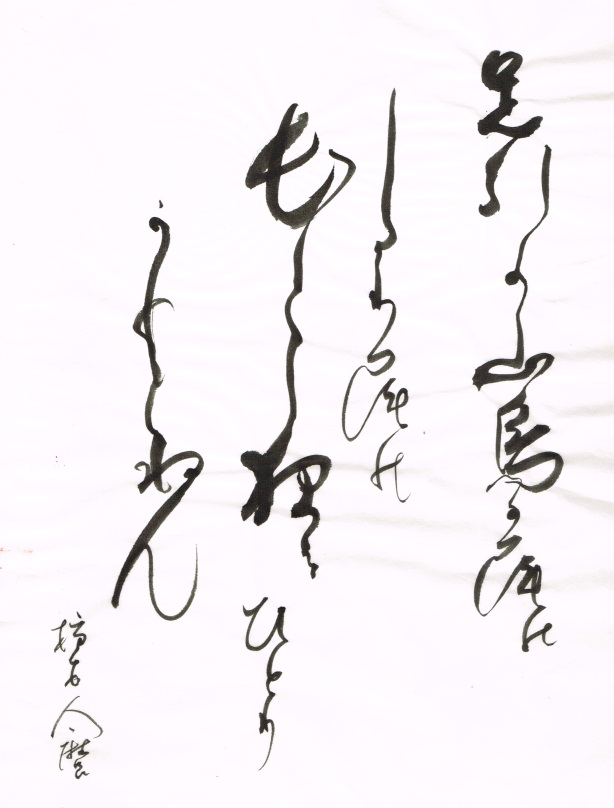

あし引きの山鳥の尾のしだり尾の

ながながし夜をひとりかも寝む

でも、あなたはお戻りにならなかった。私は夫を失った山鳥の妻が羽繕いをするのを忘れてしまうように、あちらの山、こちらの笹の隈をわけて、あなたを待ち続けました。山鳥のように空を飛べたら、とんな遠くにも飛んでいってあなたの肩にとまり、あなたの熱い胸の中に隠れよう、そう思って毎日毎日、祈りました。あなたの話を繰り返して思い出しているうちに、時々、私は、自分が人間なのか山鳥なのか、わからなくなりました。あなたは〈僕はもう人間じゃない。山鳥なんだ〉そうおっしゃったように、山の木々に止まって片割れを失った悲しさに心が寒くて、頼りなく風に吹かれて震えていたのです・・・そしたら・・・あなたは・・・突然、戻っておいでになった。雪の山をかき分けて、私のもとに帰ってきた。

もうあなたはどこへも行かない。私の膝があなたの宿。そうなのよね、きつとそうなのよね」

依羅娘子は人麿を抱きしめた。長い辛い思いが跡形もなく溶けるのを感じた。二人は抱き合ったまま眠った。

そうしてどれほどたったろう。気がつくと、依羅娘子はひとりでかまどの前にぼんやり座っていた。開け放しになった戸口に竹の文が落ちていた。拾い上げて見ると、歌が書き付けてあった。

鴨山の岩根しまける我をかも

知らにと妹が待ちつつあるらむ

(私は鴨山の岩を枕にして、死を待って横たわっている。そんな私のことを知らずに、私の妻は待っているのだろうか)

依羅娘子は吹雪の中に走り出て人麿の姿を追った。けれど彼の姿は見えなかった。彼女は雪の上に倒れて、涙を流しながら細い指で歌を書き記した。そして、歌を書き終えると、息絶えてしまった。

今日今日と我が待つ君は石川の貝に交じりてありといはずやも ***

(今日こそ今日こそと私はあなたをお待ちしていましたのに、あなたは石川の貝に交じってしまったというのは、ほんとうのことなのでしょうか)

了 * 万葉集 220 ** 同223***同224