百人一首ものがたり 23番 大江千里

目次

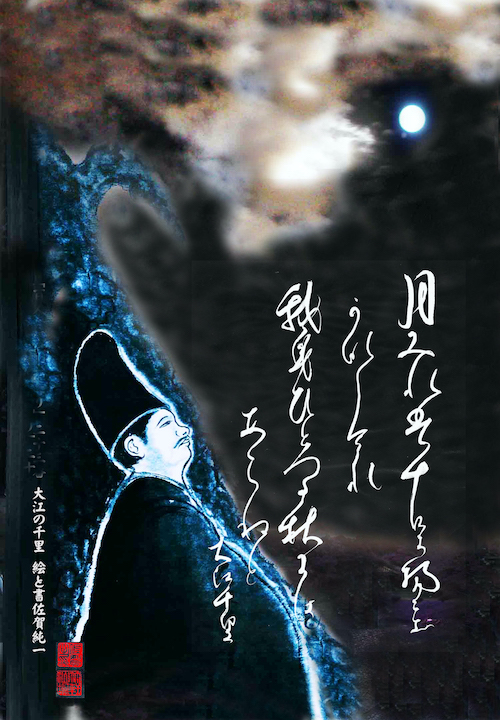

月見ればちぢにものこそ悲しけれ わが身ひとつの秋にはあらねど

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「この人は昔の人のような気がしません。まるで今の私たちと同じわびしさを心に秘めているように感じられます・・・そうは思いませんか」

定家はそう言いながら歌に目を落としている。

月見ればちぢにものこそかなしけれ

我が身ひとつの秋にはあらねど

心寂坊は定家の背に灸を据えながら横から歌を見ていたが、やがて、

「この歌は私ごときものにもわかりやすく、名歌の名に相応しいと思いますが・・・しかし、今の私共と同じ心とは、どのような事か分かりかねます」

定家は灸の熱さに耐えて少し黙っていたが、やがて口を開くと、

「そうでしょう・・・私も長い間この歌の真実は分かりませんでした・・・実は私がこの歌を初めて母から教わりましたのは五歳の時でした。むろん何一つ分からず、ただ母の口まねで覚えていたのです・・・しかし子ども心にもその響が快く感じられたのでしょうか、いつも私の体のどこかにこの歌が潜んでいたのです。しかしこの歌を自分のこととしてはっきりと感じたのは源三位頼政が反平家の兵を挙げ、これに怒った平清盛が重衡に命じて東大寺を焼かせた時でした」

「・・・」

「私はその時二十歳でした。大勢の人々が『南都が焼かれた!大仏殿が焼け落ちたぞ!』と泣き叫びながら走り回っていました。西の空が不気味に紅く映え、兵馬が走り回る轟きが空に響いておりました。私は全身が震えて立っていることも出来ませんでした。・・・この世が終わる、天空が崩れて落ちてくる・・・私はそう思いました。そして人の世はそれから急な坂を落ちる小石のようにとめどなく転げ落ちて、救いようもない暗闇の世が到来したのです」

「・・・」

「私は自分が泣いているのか、気が触れたのか分からずに時を過ごしました。言葉もなく、ただ茫洋と暗い海を漂うような心地でした。ところがふと気がつくと、暗い空に月が見えました。月は私たちを見捨てずに輝いている・・・その光を浴びているうちに、私の口からひとりでに歌がこぼれ落ちました。

天の原おもえば変わる色もなし

秋こそ月の光なりけれ

「・・・その歌を二十歳で・・・」

「ええ。恐らくこの時、母から教わった大江千里の歌が私の心に語りかけていたのだと思います。歌というものが時を超え、時代を飛び越えて人の心に語りかけてくるものだということを知ったのは、この時でした・・・大江千里は、歌は時を超える何者かの力に動かされて詠むものだという事を教えてくれたのです」

「・・・」

「ところで心寂坊殿は大江千里の祖父が阿保親王とであること、つまり、在原業平殿や行平殿とは叔父甥の間柄にあるということはご存知でしょうが、大江千里が宇多天皇に「句題和歌」というものを献上した事はご存知ですか」

「いえ、まったく存じません」

「これは白氏文集から主題を取って和歌に仕立てた独特の歌集なのです」

定家は心寂坊が治療をすませて背を拭いてくれるのを待って衣服をまとうと、手元の半紙に二首ばかり書き付けた。

はかなくて空なる風の年を経て

春吹き送ることぞあやしき

あと絶えて静けき宿に咲く花の

散りはつるまで見る人ぞなき

「大江千里はなぜこれほどの歌をあの時代に詠えたのか。秘密は白楽天にあります。白楽天は唐の国の没落を見、栄華の夢が露と消えた時代に生きた人でした。そのはかない人の世の移り変わりを千里は敏感に感じ取ったのでしょう」

「・・・」

「大江千里は不遇な人でした。良き官職も得られず、生没年も定かではありません。しかしその美意識と心の透明さは抜きん出ています」

定家はもう一首、半紙に書き付けた。

照りもせず曇りも果てぬ春の夜の

朧月夜にしくものぞなき

「何とも・・・見事としか申しようもありません」

「この歌を本歌にして、私が詠んでみたのがこちらです」

おほぞらは梅のにほひにかすみつつ

くもりもはてぬ春の夜の月 定家は筆を置くとしわがれた声で千里の歌と己の歌を二度ばかり詠み、それから文箱の蓋を開けて、物語を書き付けた料紙を机に広げたのだった。

第23番目のものがたり 「尤物」

ある日突然、千里は籠居を命じられた。「あらざる尤物の噂を流した咎」である。検非違使の役人が門前に立ち、出入りの者は厳しく誰何されるので親類のものでさえ恐れて近づかなくなってしまった。家の者はもしやどこぞへ流罪になるのではないかと恐れたが、果たして千里の友人の源常国と橘則行の二人は阿波の国と讃岐国へそれぞれ配流と決まった。これを聞いて千里はさてはこの身もいよいよかと覚悟をした。

そもそも籠居・配流は謀反・反逆などよほどの重罪に適用される処置である。しかし大江千里は備中大掾という軽輩に過ぎず殿上人でもない。また他の者は二人とも文章生であったから陰謀や謀反に荷担は出来ようが、張本人である筈がない。となれば事件の背後には誰か大物が潜んでいるのではないか・・・世間の者はそのように噂し会ったのだった。

しかし予想に反して罪に問われたのはこの三人のみで他に捕らわれた者は一人もいなかった。そして三人の罪状は「尤物の噂を流した咎」というものであったが、それが白には何を意味しているのか明らかにされないままだったのである。しかし千里だけは罪状を聞いて『アッ』と小さな叫び声を上げた。・・・まさかあの晩の出来事がこれほどの大罪に問われるとは・・・千里は自分の迂闊さを深く後悔した。

あの晩、千里と源常国、橘則行の三人は白楽天の「李夫人」を話題に酒を飲んでいた。最愛の后李夫人を失った前漢の武帝が、死者の魂をこの世に連れ戻すために「反魂香」を焚きしめ嘆き悲しむという詩である。千里は読むたびに心が震え、朗吟する度に袖で涙をぬぐうという有様だったが他の二人はさほど感動した風はなく、国常は耳を傾けながら半分別のことを考えている様子であったし、則行は理性的な質の男だったので、このような情愛にはあまり共感していない風に見えた。

千里は二度ほど詠みあげてから、自分の考えを述べ、それから三人は酒を飲みながらあれこれと話し合った。則行は酔って頬を赤らめながら、

「正直申し上げて私は大江殿のようにはこの詩を理解することは出来ませぬなあ」とやや遠慮がちに言った。「それと申しますのも、私はどちらかと申しますれば、大伴旅人のような質なのです。この世にし楽しくあらばこむ世には虫にも鳥にも我はなりなむ というように生きたい。ですから、死んだ後のことなどはあまり考えないようにしているのです。まして男女の仲は若い時が盛りであって、死んでから後の世まで睦み合うとはとても信じられませんからね」則行がこう言うと、国常は横から「それはもちろんそうであろうよ。だが、常日頃我々が経験するような恋であったら、誰が詩に残そうとするだろうか。この世ではとうていあり得ないほどの恋であるからこそ、詩にもなり歌い継がれて行くのであろう」と意外にも真剣な表情で反論し、更に言葉を継いで述べるには「申すまでもないことだが、人の命ははかないものだ。まして人の言葉など風のように頼りない。昨日の誓いも今日は忘れ、三世の契りを結んだ間柄でも死んでしまえば一年も経たずに思い出すことも希になってしまう。けれども長恨歌にもあるように、愛する者が死んで後ますます愛がつのり、その思いが一刻も心から離れないほどに募って行ったら何とする。そのようなことはないと申すもそれは真実の愛を知らぬものの言いぐさであろう。言い伝えに寄れば武帝は死んだ李夫人に取りすがって号泣し、冷たい骸を見ても共にしとねで過ごした日々を思って涙を流し、土となるまでに変わり果てた姿になっても、その魂を取り戻そうとして霊力のある香木をたきしめて死者の身体を包み、その亡骸を夜も昼も抱きしめて放さないほどに嘆き悲しんでいたという。無論、この私などはそうした恋とは無縁だが、しかし広い世の中にはそれほどに激しい恋というものも確かにあるのだろう。であるからこそ、白居易が謳っているではないか」常国がこう述べると、則行は少し考えている風であったが、一口酒を飲んで、

「しかし、そう申されても、私にはそれほどの恋がこの世にあろうとは信じられませぬな・・・評判の業平様の行状を思い浮かべられてもお分かりの通り、この世にはただ二人だけの男女があるわけではなく、多くの男、多くの女がおりまする。その中の一人が死んだからといって、それほど嘆き悲しむことがあり得ましょうか。去る者は日々に疎しと申します通り、数ヶ月もすれば、どのような美人でも面影は消えましょう、それが真実と申すものではありますまいか」

これを聞いて千里はいささかむっとして口を開いた。

「そのような屁理屈に真実という言葉を使うべきではない。君がそう思うのは、君自身が真実の恋を知らぬというに過ぎぬ。白楽天ほどの詩人が君のような常人の恋を詩に謳うわけがないではないか。白楽天の声を聞き給え。

『研姿艶骨、化して土となるとも、此の恨みは長く在りてきゆる時無けん。生きてもまた惑い、死してもまた惑う。尤物人を感ぜしむること忘るることを得ず。人木石にあらず。皆こころあり。しかじ、傾城の色に遇わざらんには』

白楽天は『この世には、楊貴妃や李夫人のような尤物というべき女がいる。そのような女に出会うと、皇帝であろうと学者であろうと、全てこの世のことを放擲し、ただひたすらにその女のために生きようとする、それほどの恋がこの世には確かにあるのだ』と述べている。故にたとえ今の時代であっても、ひとたびそのような美女に会いさえすれば、必ず彼の世まで共にと望むのではないか」

これを聞くと則行は「それはそうでありましょうが、しかし白楽天はその危険をも述べております。『しかじ、傾城の色に遇わざらんには』つまりこのような美人は危険だと申しているのです。この世を無事に渡るには、そのような尤物に出会わずにするようにすることだと。従って、白楽天は、李夫人や楊貴妃に会うということは、必ずしも望ましいことであると言っているのではないのではないですか」

これを聞いて常国は笑って、

「では、そなたはそのような美人に出会いたくはないと申されるのか。この世に生まれたからには、絶世の美女に会い、何もかもうち忘れ、この身を断崖から突き落とされる運命にあると知っても尚かつ天女と睦み合う、その望みを持たぬと言うのか。もし万が一、私にそのような幸運がめぐってきて、ひと目なりともそのような女を見、その女の目配せを受けることができれば人生は全く違ったものになるであろう。私はその運命を喜んで受け入れる用意がある」とこう言うと則行は、

「もちろん私もそのような幸運に会える者であれば、いたずらに否定はいたしません。このようにもっともらしいことをいくら申し立てていたとしても、目の前にそのような美女が現れたら、たちまちに全てを忘却して陶酔の境地に陥るでありましょう。しかし現実はどうでありましょうか。残念ながら、そのような美女はどこにもおりませぬ。我々は漢詩に虞美人を見、西施の頬の紅を謳うことができても、この目で小野小町や衣通姫に会えるわけではありませぬ。いくらこの胸に李夫人をかき抱きたいと思っても、そのような女はどこにも居らぬのです。故に、白楽天の詩はただのはかなき夢というばかりではありませぬか」則行がこういうと、常国は苦笑して酒をあおると、「そんなことは百も承知している。確かに李夫人はどこにもいない、楊貴妃も、衣通姫も、小町も拝んだことはない。もしそのような美女がいたとしても、われわれには高嶺の花であろう・・・しかし高位高官とは無縁の我々であったとしても、夢までも捨てていいものであろうか・・・身も心も昇華してしまうほどの恋に落ちてみたい、その夢ばかりは失いたくない・・・それが真実というものではなかろうか」とそう述べたので、則行は「まことにその通りでござります」と同感して互いに盃を交わした。月が出た。尾花が二三本、揺れながら月明かりに光っている。

その景色を見ながら三人はまたしばらく黙って酒を飲んだ。李夫人の世界が頭に焼き付いてなかなか離れなかった。と、常国は突然、良いことを思いついた、というように得意げな顔つきになって千里と則行の顔を代わる代わる見てから、

「確かに、李夫人や楊貴妃はこの世には居らぬ。だが、考えようによっては、我が国ににこそ尤物はいるといえるのではなかろうか」と小声で言った。その声は酔いが回って、いかにも秘密めいて聞こえた。千里はその声の調子に少し危ういものを感じたが、黙っていた。

「聞きとうはないのか、そなたたちは、この尤物の話を」常国は笑いながら千里と則行を代わる代わる見た。

「聞きとうござる。いったいそれは何でありましょうか」則行は赤い顔を常国のほうに向けて身を乗り出して「いったし、我が国の尤物とは何でありましょうかな、そのような女がこの世にありましょうかな、と」と目を輝かした。すると常国は「それは女ではないぞ。また、通常の男でもない」と声を潜めた。

「女でもなく、通常の男でもないとは、いったいどのようなことなのです」

「・・・それはの・・・坊主だ・・・金剛山の坊主だよ」

「金剛山の坊主?・・・それは、もしかしたら、あの・・・」

「そうとも、聞いて居ろう。密かにな。あの坊主だ。妖しい坊主の話だ。どうだ。あれは通常の男ではなかろう。あのような坊主こそ尤物と申すべきではないか。何といっても后の心を惑わし、帝の心をひどくお悩ませたのだからな、これは傾国に等しき行為というべきであろう」

常国がこう言うと、則行は黙った。というのは、金剛山の坊主にまつわる話は世に密かに流れてはいたが、宮中に関わる話であり、また更に今の関白太政大臣藤原基経の義理の姉に関わる話でありまた、先の摂政太政大臣良房の娘・明子(あきらけいこ)にまつわる話だったからである。

密かに取りざたされていた噂というのは、およそ次のようなことだった。

藤原明子は文徳天皇の后となってからも太政大臣良房の屋敷の染殿第に移り暮らしていたので、染殿と呼び慣わされていたが、その姿の妖艶なことはひと目垣間見た者はたちまち心が取り乱され、恋に狂わぬ者はないと謂われるほどの美人だった。その意味では、彼女は尤物の素質を多分に持っていた。しかし彼女は常の性格ではなかった。若い頃から物の怪に取り憑かれ、夜も昼もおびえて、人と会うのを嫌い、まして男と語り合うことなど全くできなかったのだ。

良房は心配してなんとか物の怪を払おうとさまざまな霊験在る僧侶たちを呼んで修法をさせたが何の効き目もなかった。ところがある時、葛城山の金剛山で長年修行を積み、偉大な霊力を就けたという僧侶の話を聞いた。何でも空に鉢をとばせて托鉢をし、谷川を呪文で堰き止めて水を逆流させて水を手に入れることができるほどであるという。これを聞くと良房は藁にもすがる思いで役人にその僧侶を捜させ、どうしても山を下りることは出来ないと断るのを無理矢理に担ぎ下ろして染殿第に連れてこさせ、護摩壇をしつらえて連日連夜加持祈祷をさせた。すると不思議明子の付き物はたちどころに墜ちた。あれほど悩み苦しんだというのに、さしたる日数も立たぬ間に元通りの麗しい姿に戻ったのだ。良房は効験あらたかな僧侶の霊力に賛嘆し、しばらくの間屋敷に止まって加持祈祷を続けるようにと命じた。染殿の屋敷にはようやく春が訪れたかに見えた。

こうして、夏になった。その日も僧侶は后の御簾近くで祈祷を唱えていた。と、不意に風が吹き込んで、御簾の垂れ布がヒラヒラと舞い上がった。僧侶は見るともなしに御簾の奥を見た。するとそこに薄物ひとつで寝そべっている明子の姿があった。天女のようになよやかで、麗しい寝姿だった。坊主はその姿を見て目が眩んだ。はらわたがねじれるようだった。胸に火のような愛欲が燃え上がり、両眼の奧にあられもない女の寝姿が焼き付いた。坊主はたちまち思慮を失い、あっという間もなく御簾の中に足を踏み入れると、明子にしがみついた。明子は驚き狼狽したが、坊主に抱きつかれて身動きができない。こうして坊主は思いを遂げてしまった。

御殿は大混乱になった。女官達は思いも寄らぬ事態に泣き叫び、走ったり転んだりしている。侍医の当麻鴨継は仰天して腰が抜けてしまったが、それでも気を持ち直してようやく部屋からまろびでて、役人に肩を支えられて事の次第を良房殿に報告した。良房は信じられない突発事に動転したが、直ちに命を発して坊主を捕縛し牢獄につないだ。

獄中の坊主は役人にこう言った。「良房に伝えよ・・・罪はわしにあるにあらず、明子様の美貌にある・・・わしは長年の艱難辛苦の修行に耐え、人であることを忘れ、あらゆる仙術を身につけた。恐らくこのわしほどの神通力を体得した修験僧は日本国開闢以来わし一人であろう・・・ところが何とした事か、明子様の肌をひと目見たとたん、それまでの修行の日々が微塵に砕け、己が何者であるかも忘却して愛欲の虜となってしまった。故にわしはこのまま牢獄に繋がれ獄死しても、この思いが尽きることはあるまい。死んで鬼となり、明子様がこの世にある間、いつでも訪れて、情を通じるであろう」

この報告を聞いた良房は大いに驚き懼れ、このまま牢獄で殺してはあるいは鬼と成って災いをもたらすかも知れぬ、と心配して公卿たちと密かに相談の末、大和の山奥の断崖の底に押し込めることにした。こうして事件は落着したかに見えた。ところがそうではなかった。

坊主は山に追放されても明子に対する思いがつのるばかりで、いかに愛欲を断ち切ろうと三宝に祈りを捧げても何の訳にも立たぬ。そこで坊主は「こうなったのも因縁というものだ。他に手段がないとなれば仕方がない。死んで鬼になり、思う女と情を通じるばかりだ」と決心すると食を断ち、やがて死んでしまった。と、生前の願い通り、坊主の亡骸は巨大な鬼となり、空を飛んで染殿の屋根に飛び来たると、大屋根を引きはがし、明子様の御簾の中に現れた。女房達は仰天して声も出ず、気絶するものもあり、泣き叫ぶもの、逃げ出すものもあった。侍医の当麻鴨継はあまりの衝撃で即死してしまった。ところが明子様はと見ると、どうしたわけか、ひとつも驚かず、鬼に抱きしめられて恍惚としている。

良房や公卿たちは声を失って周章狼狽し、御簾の外に集まって立ち騒いでいたが、相手が鬼なのでどうすることもできない。天皇は大勢の僧侶を集めて祈祷をさせたが、鬼はそのまま明子様の寝所に居着いて、人が見ているその前であられもない姿の明子様と睦み合っている。その間明子様は歓喜の声を挙げたかと思えば突然号泣したりして人々を驚かすのだが、何をなそうとも周りの者たちはどうすることもできなかった。こうして数ヶ月が過ぎた。するとどうしたことか、鬼は突然姿を消してしまった。そして後に残された明子様はというと、すこぶる健やかになって先日のことなど気配もみせない。その姿はむしろ神々しく、あたりに光を放っていたという。

問題はこの話が遠い昔の出来事ではなく、今の太政大臣基俊公の義理の姉にまるわる話であるということだ。都ではつい昨日のこととして密かに噂されている。

「私はこの噂をあちらこちらで密かに聞かされましたが、どこまでが真実なのか皆目分かりませぬ。私が知りたいのは、ほんとうのところはどのようなことなのであったかということです」と則行が興味津々といわんばかりに目を輝かせると、常国は物知り顔に唇をなめて、

「無論真相は誰にも分かるまい。だが、根も葉もない作り話にしてはあまりにもできすぎて居る。そもそも明子様は長年病がちであって、さまざまな名医が療治に当たったが少しも治る気配がない。それがどことも知れぬ山奥から出てきた坊主が祈祷した途端に元気になられた事は紛れもない事実だがこれはいかにも妖しい出来事と言わねばならぬ。そもそも明子様は通康親王に嫁がれてから長らく皇子がなかった。ところが事件の後突然懐妊され、惟仁親王が誕生された。これもまた偶然とばかりは言えぬであろうよ」

通康親王には明子様の他にもう一人の妃がおられた。紀名虎様の娘静子様だ。紀氏は今でこそ小さな勢力でしかないが、元は武内宿禰を祖とする古代の豪族であり、今の世には紀貫之・友則などを輩出している。彼らは公卿ではないが朝廷にはなくてはならない存在であることは誰もが認めている。その紀名虎の娘の静子は通康親王の妃となったが、すぐに懐妊して惟喬親王をお生みに成られた。親王は生まれながらにして聡明で、幼い頃から漢詩や和歌をそらんじ、文章博士を驚かせたほどであった。

明子様の気鬱の原因は紀氏出の静子に皇子がありながら、自分には授からないことから来ていたのではなかろうかと多くの者は語り合った。そうした時、通康親王の父、仁明天皇が突然亡くなられた。藤原一族は大いに困惑した。このままでは、紀家の娘が産んだ皇子・惟喬親王が皇太子になってしまう。そうなればやがて紀名虎が天皇の外戚となるであろう。これは一大事だ。藤原良房も基経も大いに恐れた。ところが仁明天皇の死後、明子が突然懐妊し、皇子を生んだ。惟仁親王である。良房は飛び上がるばかりに狂気した。皇子さえ授かれば紀家など物の数ではない。良房はすぐさま内裏内部の根回しに着手し、惟仁親王は生後僅か九ヶ月目に皇太子になった。

「しかしどうだろうか、よくよく考えて見たまえ。それまでは少しも懐妊の兆候がなかったのに、あの鬼の事件から間もなく皇子を授かったのだ。これは不思議としかいいようがない。恐らく全ての秘密の鍵は金剛山の坊主だ。そうだとも、これには何かある。何かあると思う方が当然であろう。しかも、この噂は誰も知っているのに、決して口には出せぬのだから秘密中の秘密だ」常国は小声でこう言ってあたりを見回した。

「つまり常国様は、その坊主と明子殿の懐妊と、つながりがあると申されるのですか」則行は囁いた。

「いいや、それは私にもはっきりとは申せぬだが、しかしあまりにも」常国はこう言ってまた言葉を切った。虫が鳴いている。風も出てきたようだ。

千里はこれまで黙って聞いていたが、苦虫を噛みつぶしたような顔をして常国を睨んだ。

「我らが今夜集まったのは、そのような話をするためであったのか!」と彼は強い語調で言った。「今夜の我らの目的は白楽天の詩をさまざまに語り合うことであった。また、その詩を本歌にして、和歌を作ろうという試みのためであった。それがいつの間に、根も葉もない噂ばなしに花が咲いている。酔った勢いということもあろうが、この世には口に出して良いものと、出してはならぬ話があろう。貴公たちは優れた歌詠みであるから常々つきあいを願っていたが、今夜は全くあきれ果てたぞ。貴公らは世間に流布している噂を真実として信じるのか。噂というものは一のものが百倍、千倍にふくれあがり、おもしろおかしく創り上げてさも真実であるが如くに伝えられるものだ。だからこそ世の者はありもしない事を真実と思いこんでしまうのであろうが、貴公らは根も葉もない噂話を信じるほど愚か者であったのか。いったいさきほどの話に何ほどの信憑性がある?金剛山の坊主の話とて、どこからそのような妖しげな話が作られたものちか恐れ入るばかりだが、肉欲のために坊主が鬼となり、この世に戻って情を通じるなどということがあるあるはずがないではないか、酒の上の話とは言え、あまりにも不謹慎だ。不快でならぬ」

千里が真顔でこう言い、二人の顔を見つめたので、常国も則行もため息をついて黙ってしまった。確かに、これ以上詮索してはまずかろう、いや、もしかしたら危ういことになるやもしれぬ。というのも、明子様の生んだ惟仁親王は現在の清和天皇。その帝の出生についてあれこれ詮索したとなると・・・三人は沈黙して酒を飲んだ。冷ややかな静けさの中で千里はふと、薬子のことを思った。この国に楊貴妃に匹敵する尤物があるとしたら、それは薬子ではないか。自分がこのような低い身分に甘んじていなければならないそもそもの因縁は薬子の故ではないか・・・。

千里の父は大学者として世に知られた参議・大江音人。音人の祖父は平城天皇の子・阿保親王、つまり千里は平城天皇の末裔であり、在原業平の従兄弟に当たる。もし平城天皇が薬子の美貌に惑わされず、皇位を全うしていたら、あるいは千里は公卿にも列し、大納言も夢ではなかった。ところが平城天皇は薬子を愛する余り政務をおろそかにし、そればかりか、皇位すら放擲して、弟の神野親王に譲位してしまった。神野親王は即位して嵯峨天皇となった。平安時代を開いた桓武天皇の皇太子であり、一度は天皇の地位につきながら、女に目が眩んでたった四年で皇位を捨て、弟に譲って奈良に移ってしまったとは。しかしもっとまずかったのはその後の行動だ。平城上皇は譲位したことを後悔し、再び政権を弟から奪取しようと野心を抱いた。その野心に油を注いだのが寵姫・薬子である。彼女は嵯峨天皇の権力基盤がいかに脆弱であるかを平城天皇に囁き続け、ついに上皇の軍勢を皇居に向けた。ところが嵯峨天皇はこの機を捕らえ、上皇軍は瞬時に壊滅した。

「薬子さえいなかったら、平城天皇は皇位を全うしたであろう。さすれば、私も、今のような境遇には恐らくなかったであろう」

千里は夜空を見上げて空しく謳った。

流れての世をもたのまず水の上の泡に消えぬる憂き身と思へば (後撰集)

常国と則行は知らぬ間に帰ってしまった。三人の屋敷がそれぞれに検非違使に踏み込まれたのは数日後のことである。

千里の籠居は一年あまりも続いた。内裏からは何の沙汰もない。あの二人の消息は杳として知れない。千里は病にかかり、ひどく気弱になって、歌を詠んだ。

もみぢ葉を風にまかせてみるよりもはかなき物は命なりけり

突然籠居が解かれたのは、寛平三年の春のことだった。その年の一月、太政大臣基経が死に、宇多天皇が実権を掌握した。天皇は太政大臣、関白を置かず、左大臣すらも任命せずに、自ら政治を執り行う姿勢を公に示した。

千里は思いも掛けず朝廷に呼び出され、従五位上の位を与えられ、殿上人となった。そして寛平六年、宇多天皇にまみえる光栄を得たのである。

宇多天皇は千里の顔をしげしげと見つめ、こう仰せになられた。

「そなたは、父音人にも優る学者と聞く。また漢詩をよくするという。故に、そなたに命じる。唐国の古人の詩句を大いに探索し、その詩を本歌として自らの歌を和歌に詠んでみよ」

千里は恐懼して勅を承り、数日を経ずして漢詩を本歌とした百二十の和歌を奉った。天皇は大いに良しとして、再び千里を召し出して次のように申された。

「白氏文集に次のような詩句がある。すなわち

燕子楼中霜月夜 秋来只為一人長 この詩句を和歌にして、ここで直ちに詠んで見よ」

千里はこれを聞くなりすぐさま次の和歌を詠んだのである。

月見ればちぢにものこそ悲しけれわが身ひとつの秋にはあらねど