百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

目次

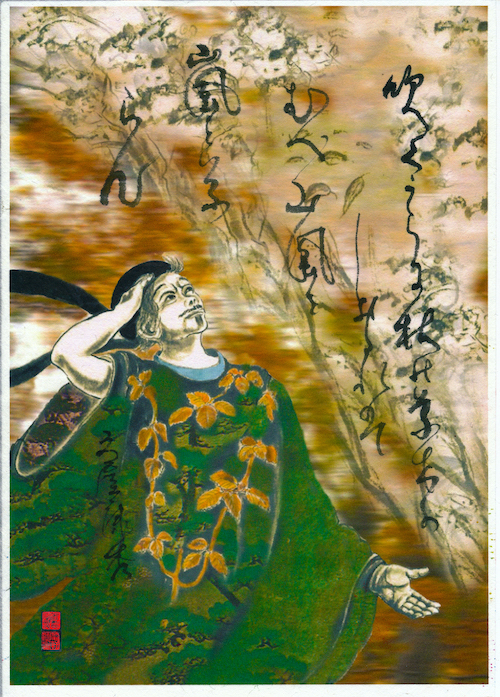

吹くからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐と言ふらむ

百人一首ものがたり

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「嵯峨洞殿の姫君が広隆寺あたりで群盗に襲われたのはいつの事でしたでしょうか」

心寂坊がこんなことを聞くので、定家は筆を止めて「嘉禄元年の春三月のことでしたよ。供の侍が斬り殺され、牛童も手を切られたとのことでしたが、このようなことはあまりにしばしば起きるのでいちいち書き記しておく気力も失せました」

数日前から雨がやんで、宵の明星がくれやらぬ空にひときわ美しく輝いている。しかしその空の気配がいつもの秋とどうも違うので山の端の上の空をしばらくの間眺めていると、

「これは文屋康秀の歌でしょうか」と心寂坊が机の巻紙をつくづくと見ている。

「その顔は、やはり文屋康秀が百人一首の一人に選ばれるというのは心外だと申されるのでしょう」

「・・・心外と申す気持ちはありませんが・・・紀貫之殿は古今集の序に『文屋康秀の歌は商人がよき衣を着たようだ』とこき下ろしておりますので、もうそれだけで康秀というお人はつまらぬ歌詠みなのだと思いこんでおりました。しかし中納言様には私などがうかがい知れぬ事がお分かりなのでしょうから何も申し上げるつもりはござりませぬ」

心寂坊がそう言うので定家は、

「そのように投げ出すような言い方は良くありません。また、いくら貫之殿が歌の名人だとしても、人には好き嫌いがありますから、ある人が下手と言っても、他の人には良いところが見えないとは限りません。たとえば、誰もが知っている『吹くからに秋の草木の』の歌はさしたるものではないから見向きもされないかと申しますと、そうではありません。私が数えただけでもこの歌を本歌取りした歌は十五首を越えています」

「・・・それは少しも知りませんでした・・・」

「慈円殿、家隆殿ばかりか、後鳥羽院もこれを本歌にして歌っておいでです。私の歌と申せば、

しをるべきよもの草木もおしなべて

今日よりつらき萩の上風

家隆殿の歌は、

ふくからにむべ山風もしほるなり

いまはあらしの袖を恨みて」

「・・・」

「康秀殿と私たちは三百年あまりも隔たっています。それなのに何故、慈円・後鳥羽院・家隆殿までが本歌取りをしているのか・・・それは康秀殿が詠んだ風の冷たさを私たちがひしと感じるからなのです・・・家隆殿の歌をよくよく見れば私の申している意味が分かりましょう。

吹くからにむべ山風もしほるなり

いまはあらしの袖を恨みて

これは、山風が吹くとすぐに草木は枯れてしおれてしまうけれど、吹きすさんでいる風自身も今の時代には悄れているようだ。それというのも、ひどい風にもて遊ばれているうちに何もかもが吹き飛ばされてしまったので、人も草木もおしなべて風や嵐を恨んでいる。風はそのような事を招いてしまった有様を見て、ああ、何という事をしてしまったのかと後悔して、悄然としている、というほどの意味なのです

家隆殿も、私も、時代の嵐のあまりの無情に打ち砕かれておりますので、康秀殿の歌が、延喜の治の頃に生きていた紀貫之殿とはまるで違うように見えるのです。心寂坊房殿もそうは思いませぬか?」

「・・・確かにそのようにお教えいただきますと、歌というものの不思議な力を感じるような気がいたします・・・」

「しかし私は、今述べたような理由だけで康秀殿を選びたいと思ったわけではありませんよ」

「・・・はて・・・」

「私が思いまするに、康秀という人物はどこかとぼけたところがあって、それが人に好かれていたようなのです。特に女性たちには人気がありました。それを証拠立てている出来事があります。康秀殿が三河の掾に任じられ赴任する時に、小野小町に『もしも叶うことなれば、あなたのようなお方と田舎見物に出掛けたいものでございます』文を届けたところ、小町は、

わびぬれば身をうき草の根をたえて

さそふ水あらばいなむとぞ思ふ

と歌を返したのですからね・・・勿論、戯れ事ではありましょうが・・・ことほど左様に康秀殿は女性には憎めない人物だったようなのです」

「・・・」

「高子様の名は既に何度も出てきましたが、彼女が春宮の御息所と言われていた頃の正月三日、康秀殿はお召し出されて階に畏まっておりました。雪が降っているのに雲間から日が差しのぞいてきらきらと光っている。これを見て高子様が『この有様を歌に』と申されたところ、

春の日の光にあたる我なれど

かしらの雪となるぞわびしき

と詠んだのです。 自らの老いの白髪と白雪と日の光の輝きと春の到来の喜びと、それらが渾然一体となってひとつの歌になっている・・・白雪が康秀殿の頭につもる光景を思い浮かべると、何とはなしに頬がゆるむのを感じるではありませんか。このように、笑いと涙を面白く歌える人物は滅多にいるものではありません。ですから康秀殿は高子様にも特に目をかけられて、しばしば御前に伺候して時を過ごしたようですよ」

第22番目のものがたり 「鬼の首」

康秀が摂政太政大臣藤原良房に呼ばれて染殿の御殿に参上すると、良房は困惑した表情で康秀を見つめた。

「康秀殿、ひとつ、わしに力を貸してはくれまいか」

康秀は驚いた。臣下にして摂政・太政大臣にまで登りつめたお方は日本国開闢以来良房様が初めてである。古代からの名家の方々も良房様の力の前に屈服して、藤原氏以外には目立った人はいなくなってしまった。その良房様が力を貸せとは・・・どう答えてよいのか分からず黙っていると、

「実は、高子の事なのじゃ・・・既に存じているであろうが、高子は業平に盗み取られて芥川のあたりに忍んでいた。幸い基経の配下の者共が探し出してようやく連れ戻したが、それからというもの、部屋に閉じこもったまま一歩も出ようとしない。侍女の話では、ろくに食事も取らぬという。医師に診せて薬を調合させたが一向に効き目が無く、この頃はひどく痩せての・・・そこでどうしたらよいかと考えていたが名案などありようがない、と、基経が『妹の高子は子どもの時分から昔物語が好きでござりましたから、誰ぞ面白い話が出来る者をお呼びになって聞かせたら気も晴れるのではなかろうかと思います』と申すのでな『それは良いかも知れぬ。だが、誰か思い当たる者があるのか』と訊いたところ、そなたが一番適任ではないかということになったのじゃ・・・のう、康秀殿、そなたは歌人ではあるが何かと世間の事にも通じ、昔の話も存じているという評判のようじゃから、ひと肌脱いではもらえまいか」

太政大臣ともあろうお方からこのように頼まれては嫌とは言えぬが、さて、話といっても何をお話ししたらよいものか・・・子どもの頃から昔語りが好きだとあっては、あたりまえの話ではとても聞いてはもらえまい・・・康秀があれこれと迷っているうちに、侍女に連れられて高子の部屋に案内された。御簾の向こうに人影が見えるような気がするが、さて、これが評判の高子様かと思うと、舌が張り付いたようで挨拶の声も出ぬ。冷や汗を額にいっぱいに浮かべて平伏していると、侍女が、

「そなたは面白いお方と伺っております。春宮の御息所はご気分が優れず涙の日々を送っておられますので、是非とも気の晴れるようなお話しを語って聞かせてはいただけませんか」と言う。康秀はこれを聞いて覚悟を決め、御簾の向こうに向かって、

「私は卑しい氏の出でござりますから世間の事は良く存じておりますが、面白い話しをせよとばかりでは雲をつかむようで何をどうしたら良いのか分かりませぬ。ですから、たとえば、悪事を為した者が地獄の責め苦を受けた話とか、かぐや姫が天に戻った後にどうしたとか、あるいは、貧しい樵が怪我をした狐を助けたために金の壺を得た話とか、そのような話をお聞かせすべきであるのか、それとも、今からではとても想像もできないほどの大昔の神世の出来事がお望みなのか、何か、これこれと指定していただければお話しすることもできましょう」とこう申し上げると、御簾の内でひそひそと小声で話をする声が聞こえる。もしや、高子様の他に、義理のお母上であられる明子(あきらけいこ)様がおられるのでは、と思ったが、その途端に身震いが止まらなくなってしまった。藤原明子様はお若い時に鬼に取り憑かれて有られもない嬌声を上げて鬼と交わり、それがために御所中がひっくりかえるほどの大騒ぎになったと聞いているが、その真偽はともかくとして、明子様は良房の一人娘として慈しまれ、文徳天皇の女御となられて清和天皇を生み、今は染殿后とも五条后とも呼ばれて絶大な勢力を誇っておられる。高子様お一人でも大任だと気が重かったのに、明子様までがおいでとは・・・康秀は冠が身震いで落ちそうになるのをようやくこらえて、さて、これからどうしたら良いものであろうか、と青ざめていると、御簾の中から、

「さまざまな話すべてを聞きたいものであるけれど、今日は是非ともまたとないような鬼の話をお聞かせいただきたいものです」という声が聞こえた。康秀は仰天した。その声の艶めかしい響きからすると染殿后に相違ない。鬼と交わったという染殿の話が世の人々の噂になっていることをご承知の上で「またとない鬼の話を」とは、どうしたらよいものか・・・康秀はそう思ったが、いよいよ逃れる道はないと観念して、「承りました・・・これからお話し申し上げますのは、どこの国の書物にも書かれたことのない物語でござります。勿論、話には種というものがなければ芽は出ませぬ。男女がいなければ恋も生まれぬと同様の話でござりまして、私が見つけましたのは昔語りにその種を宿したお話でござりますが、その芽を誰もが気づかぬうちにいち早くこの私めがいち早く摘んで、袂の奧に隠しておいたものを今から取り出してお目に掛けようという算段でござりますからまだ誰にも聞かせたことはありませぬ。またこの話は、竜宮城はどこにあるのか、あの亀はどこへ行ったのか、というような事を聞かれても答えられませぬように、私がこれからお聞かせする話は不思議が充ち満ちておりますため、合点がゆかぬように思えるかもしれませぬ。しかしそれはあくまでも、私の懐からこぼれ出た話としてお聞きくださりますように・・・とこのように前置きして康秀は語り始めた。

*

西の京にひと組の男女がおりました。男はある日勤めから戻ると深いため息をもらしました。女は心配して、「どうなされたのです」と訊ねると、

「今度ばかりはとてもだめだ」と嘆くので、「ご不興を買ったのですか」と訊くと、

「『鬼の首を取って参れ』と私にお命じになられたのだ」

「まあ、鬼の首を」

「私だけではない。五衛府の中のなだたる者のうち、これぞと思う三人を召しだして、『この頃世には不快な出来事が次々と起きる。これは確かに鬼どもの仕業に相違ない。これを放置すれば天下に万の災いが満ちようぞ。ただちに鬼の首を取って参れ』とこのように命じられたのだ。そこでそなたも知っている真知の田村麻呂がまず鬼の首を取りに出かけた。だが、この世に鬼などいようはずがない。そこで苦し紛れに大鹿を射殺して、その角を焼き、銀の粉をまぶして唐布に包み、鬼の牙を取って参りましたと差し出した。すると大臣は、なるほど牙か。では、首はどこにある。と聞く。田村麻呂は窮して、首は大石のように重くてとても運べませんので谷にうち捨てました。と答えた。すると、では爪はどこにある、とさらに問い詰めるので、爪はあたかも草薙剣のようで、とても持ち運びができかねましたので、これまた谷にうち捨てました。と答えた。すると大臣は、「草薙剣とは惜しいことをした」といいながら、傍らの役人に目配せすると、役人は汚い布の中から大鹿の足を取りだして田村麻呂の前に投げ出すと、

「お前が申す草薙剣の剣とはこのことであろう。この儂を欺こうとは卑しい奴だ」と怒って、真知の田村麻呂を東の国へ追いやってしまった。次に召し出された者も何もできずにいるうちに西の国の果てに流された。最後に残ったのが私だが、この世にないものを取ってこいと命じられても如何ともしがたい。出かけても出かけなくても都を追われることは目に見えている、と男がこう言うので、女は、

「大臣はただなにも言わずに『鬼の首を取ってこい』とお命じになられたのですか。それとも何か他に申されたのですか」と訊くと、

「大臣は、鬼の首とはこの世のものであって、この世のものではない、と申して居られた・・・そう・・・真っ赤に輝いているが、いつも赤いとは限らない。胴体についているときにも見事だが、胴体から離れた時には目を奪うほどすばらしい。風が吹くと髪の毛は波のように逆立って血のようになびくが、夜露に濡れると月明かりを吸って打ち震える。これそこが鬼の首であるぞ、とこのように申された」

女はこの話を聞くと、小者を呼び、庭の紅葉の大枝をひと枝切らせ、牛車に積み込ませた。

「ごらんなさい。これこそ、大臣の申される鬼の首でございます。この世のものでありながら、この世のものでないほどに美しく、目を奪うほどに真っ赤であるけれど、虹のように色が変わります。風が吹けば散らんとして風に逆らって枝にしがみつき、夜露に濡れれば月明かりに幻のごとく輝く・・・紅葉の大木から切られた見事な枝こそ鬼の首。このように美しいものをこの世の守り神として人々が愛でるような気持ちになれば、不快なこの世も生まれ変わって見えましょう。大臣はこのことを世の人々に教えたいとお思いになられたいのではありますまいか」

男は心の底から感服して、紅葉の枝を大臣の屋敷に届けると、大臣は目を細めて眺めていたが、視線を男に向けて、

「これは誰の知恵か」と鋭く訊ねた。

男は思わず「これこれ」と答えようとしたがはっとして言葉を飲み込んだ。もし真実を話せば、大臣は「是非ともその女に会いたいものだ、早速連れて参れ」と申されるに違いない。そのようなことになれば鬼の首を得る代わりに女を失うことになるだろう。男はこう考えると、

「誰の知恵でもございません。私はご命令に従ってこの山を分け入り、夜露をしのいで鬼を探しました。するとある月夜の晩、真っ赤に染まった鬼の首が黒い物陰から現れましたので、一刀のもとに切り落としました。そして月明かりで確かめましたところ、確かに鬼の首が真っ赤に染まって転がっておりましたが、夜明けとともにその首は紅葉の葉に変わっておりました。しかしこれは真実、紅葉にあらず、正体は鬼の首。これを都の朱雀王路にさらせば、この世の魔性諸悪魑魅妄りょうは改悛して恐ろしい夜を美しい朝に変えてくれましょう」と答えた。大臣は微笑を浮かべて幾度も頷き、沢山の引き出物を男に遣わした。

男と女は引き出物を前にして歌を詠んだ。

行く末の宿世を知らぬ心には 君にかぎりの身とぞいひける

(この世の出来事はあらかじめ知ることはできず、まして行く末はどうなることか分からない。しかし、あなたが居てくれさえすればどんな苦難でも乗り越えることができる。私はただひたすらあなたを思い生きて行こう)

*

康秀の話が大成功だった証拠は、良房が山ほどの錦を下されたことからも明らかだった。康秀は再び呼ばれる日を心待ちにしていた。しかし、二度と呼ばれることはなかった。というのは、東の国に流されていた在原業平殿が罪を解かれて戻って来たからである。

『高子さまは業平殿が東の国で見聞きした話に聞き惚れて私のことなどすっかり忘れてしまった』

康秀は錦の衣を着て枯れ木の下にたたずみながら呟くように口ずさんだ。

吹くからに秋の草木のしをるれば

むべ山風を嵐といふらむ