百人一首ものがたり 100番

目次

百敷(ももしき)や 古き軒端(のきば)の しのぶにも

なほあまりある 昔なりけり

百人一首ものがたり

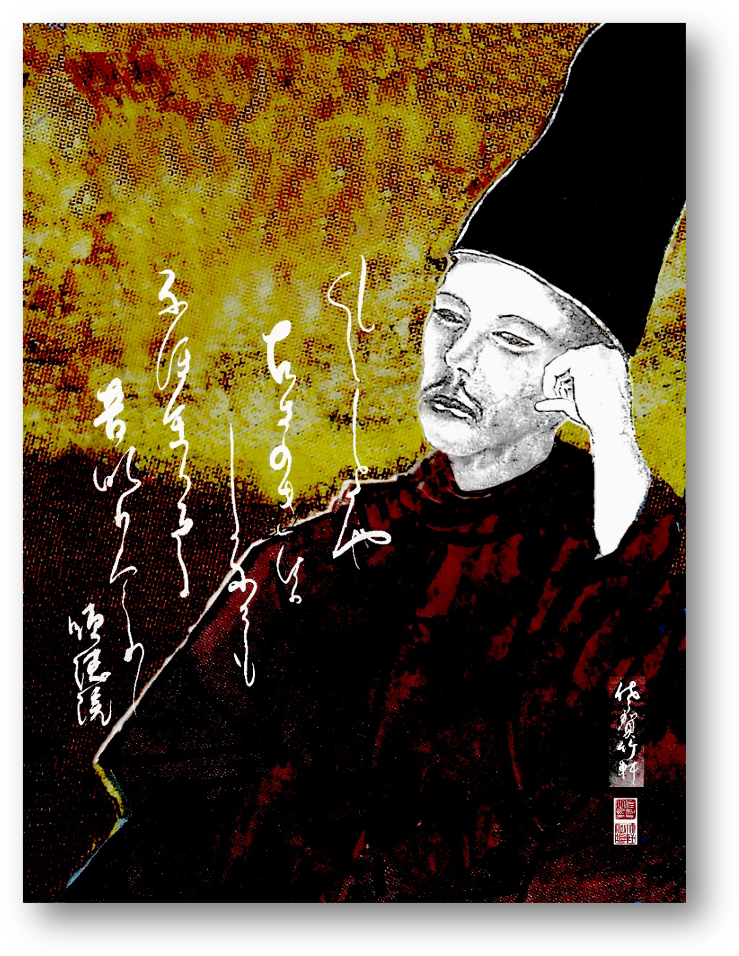

- 百人一首ものがたり 100番 順徳院

- 百人一首ものがたり 10番 蝉丸

- 百人一首ものがたり 11番 参議篁

- 百人一首ものがたり 12番 僧正遍昭

- 百人一首ものがたり 13番 陽成院

- 百人一首ものがたり 14番 河原左大臣

- 百人一首ものがたり 15番 光孝天皇

- 百人一首ものがたり 16番 中納言行平

- 百人一首ものがたり 17番 在原業平朝臣

- 百人一首ものがたり 18番 藤原敏行朝臣

- 百人一首ものがたり 19番 伊勢

- 百人一首ものがたり 1番 天智天皇

- 百人一首ものがたり 20番 元吉親王

- 百人一首ものがたり 21番 素性法師

- 百人一首ものがたり 22番 文屋 康秀

- 百人一首ものがたり 23番 大江千里

- 百人一首ものがたり 24番 菅家

- 百人一首ものがたり 25番 三条右大臣

- 百人一首ものがたり 26番 貞信公

- 百人一首ものがたり 27番 中納言兼輔

- 百人一首ものがたり 28番 源宗于

- 百人一首ものがたり 29番 凡河内躬恒

- 百人一首ものがたり 30番 壬生忠岑

- 百人一首ものがたり 31番 坂上 是則

- 百人一首ものがたり 32番 春道列樹

- 百人一首ものがたり 33番 紀友則

- 百人一首ものがたり 34番 藤原興風

- 百人一首ものがたり 35番 紀貫之

- 百人一首ものがたり 36番 清原深養父

- 百人一首ものがたり 37番 文屋朝康

- 百人一首ものがたり 38番 右近

- 百人一首ものがたり 39番 参議等

- 百人一首ものがたり 40番 平兼盛

- 百人一首ものがたり 41番 壬生忠見

- 百人一首ものがたり 42番 清原元輔

- 百人一首ものがたり 43番 権中納言敦忠

- 百人一首ものがたり 44番 中納言朝忠

- 百人一首ものがたり 45番 謙徳公

- 百人一首ものがたり 46番 曽禰好忠

- 百人一首ものがたり 47番 恵慶法師

- 百人一首ものがたり 48番 源重之

- 百人一首ものがたり 49番 大中臣能宣朝臣

- 百人一首ものがたり 50番 藤原義孝

- 百人一首ものがたり 51番 藤原実方朝臣

- 百人一首ものがたり 52番 藤原道信朝臣

- 百人一首ものがたり 53番 右大将道綱母

- 百人一首ものがたり 54番 儀同三司母

- 百人一首ものがたり 55番 大納言(藤原)公任

- 百人一首ものがたり 56番 和泉式部

- 百人一首ものがたり 57番 紫式部

- 百人一首ものがたり 58番 大弐三位

- 百人一首ものがたり 59番 赤染衛門

- 百人一首ものがたり 60番 小式部内侍

- 百人一首ものがたり 61番 伊勢大輔

- 百人一首ものがたり 62番 清少納言

- 百人一首ものがたり 63番 左京大夫(藤原)道雅

- 百人一首ものがたり 64番 権中納言定頼

- 百人一首ものがたり 65番 相模

- 百人一首ものがたり 66番 大僧正行尊

- 百人一首ものがたり 67番 周防内侍

- 百人一首ものがたり 68番 三条院

- 百人一首ものがたり 69番 能因法師

- 百人一首ものがたり 70番 良暹法師

- 百人一首ものがたり 71番 大納言経信

- 百人一首ものがたり 72番 祐子内親王家紀伊

- 百人一首ものがたり 73番 権中納言匡房

- 百人一首ものがたり 74番 源俊頼朝臣

- 百人一首ものがたり 75番 藤原基俊

- 百人一首ものがたり 76番 法性寺入道前関白太政大臣

- 百人一首ものがたり 77番 崇徳院

- 百人一首ものがたり 78番 源兼昌

- 百人一首ものがたり 79番 左京大夫顕輔

- 百人一首ものがたり 80番 待賢門院堀河

- 百人一首ものがたり 81番 後徳大寺左大臣(藤原実定)

- 百人一首ものがたり 82番 道因法師

- 百人一首ものがたり 83番 皇太后宮大夫(藤原)俊成

- 百人一首ものがたり 84番 藤原清輔朝臣

- 百人一首ものがたり 85番 俊恵法師

- 百人一首ものがたり 86番 西行法師

- 百人一首ものがたり 87番 寂蓮法師

- 百人一首ものがたり 88番 皇嘉門院別当

- 百人一首ものがたり 89番 式子内親王

- 百人一首ものがたり 90番 殷富門院大輔

- 百人一首ものがたり 91番 後京極摂政前太政大臣

- 百人一首ものがたり 92番 二条院讃岐

- 百人一首ものがたり 93番 鎌倉右大臣

- 百人一首ものがたり 94番 参議雅経

- 百人一首ものがたり 95番 前大僧正慈円

- 百人一首ものがたり 96番 入道前太政大臣

- 百人一首ものがたり 97番 権中納言定家

- 百人一首ものがたり 98番 従二位家隆

- 百人一首ものがたり 99番 後鳥羽院

- 百人一首ものがたり 2番 持統天皇

- 百人一首ものがたり 3番 柿本人麻呂

- 百人一首ものがたり 4番 山部赤人

- 百人一首ものがたり 5番 猿丸太夫

- 百人一首ものがたり 6番 大伴家持

- 百人一首ものがたり 7番 阿倍仲麻呂

- 百人一首ものがたり 8番 喜撰法師

- 百人一首ものがたり 9番 小野小町

小倉庵にて 権中納言藤原定家と主治医・心寂坊の対話

「昨日宇都宮頼綱殿が庵に見えましたよ」

「宇都宮様が・・・特別な用向きでござりましたか」

「いいえ・・・頼綱殿が申されるには、『中納言様は侍医の心寂房を側に侍らせ、古今の歌人からそれぞれ一首ずつ選んで「百人一首」というものを撰集されていると聞き及びましたので、私も是非「百人一首」とやらをお見せいただきたい」と申しますので、

「いや、まだ大凡のところを選んでいるところで、仕上がりはまだまだ」と答えますと、

「仕上がらずとも、随分と長い間ご苦心されてお選びとの事ですから既に余程の数になっているのでしょう。選ばれた歌人の歌だけでも教えいただきたい。私の邸の襖にそれらの歌を書かせて飾らせていただきたいと願っております」

宇都宮頼綱殿は為家の義理の父ですからにべもなく断ることもできませんので、

『それでは今少し手を入れてから見ていただくことにいたしましょう』と答えておきました・・・

常の歌集であればかまわないのですが、「百人一首」は全部が揃わなければ意味がありません。たとえ九十九番まで出来ていても、最後までたどりつかぬ段階でお見せしたら何もかもが崩れてしまうのではないかと恐ろしく、とても見せる気にはなれなかったのです」

「・・・」

「思えば長い年月でした。第一番は天智天皇。そして今は百番。大化改新から数えると流れた歳月は五百五十五年にもなります。我が国の黎明から日没までの年月です。そして私も年を取りました。心寂房殿もここまでよくぞお付き合い下さいましたな」

第100番目のものがたり 「尊い聲」

よい香りが漂ってくる。佐渡に流されて二十年あまりになるが、このような香りははじめてだ。重い首を起こして外を見ると、いつの間にもう春で、青く澄んだ空の中に梅の花が咲いている。

夢さめてまだ巻きあげぬ玉だれの

ひま求めても匂ふ梅が香

(夢からさめてぼんやりとあたりを見ていると、まだ巻き上げていない御簾の間から、梅の香りが閨の中まで漂ってくることだ)

鶯が美しい声で囁く。

「お迎えに来ますよ、今すぐに」

春風が吹いてきた。なんと良い心持ちだ。誰かが私を背に負って空を飛んでいる。晴れた空の高みを、海を越えて、どこまでも運んでゆく。黒い髪を靡かせて、私を連れてゆくのはだれだろう。

綿のような雲があちらこちらに浮かんでいる。山々が眠たそうに日を浴びて連なっている。山裾に若草が一面に生い茂っている。木の芽のふくらんだ林の中から若い娘らの声が響いてくる。娘達は草籠を背負い、若草の生えそろった山裾に走っていって草を摘む。白い腕がまぶしい。

「空を飛ぶのはなんと良い気持ちだ・・・下に見えるのはどこだろう・・いつか見たような気がするけれど」

彼がそう尋ねると女は黒髪を白い指で押さえて、

「お忘れになられたのですか。ご自分の都を」と言って順徳院の歌を詠った。

さほ姫のそめゆく野辺はみどり子の

袖もあらはに若菜つむらし

山裾の野原は娘や子どもたちでいっぱいだ。美しい衣を纏った女の子が草を摘みながら詠うと、初冠をしたばかりの貴公子がこれに応えて歌詠う。鹿の群れが木陰で草を食み、せせらぎの音が響いている緑の山肌はどこまでも続いている。うっとりと見とれていると不意にいさかう声がした。

子ども達が喧嘩をしている。幼い兄弟が激しく言い争っている。互いに木の枝を持ち、石を握り、打ち合って、唇や額から血を流している。泣き叫びながら草の中に倒れる者もある。これはいったいどうしたことだ。草地は血と泥で汚れ、草を摘んでいた女の子たちは逃げてしまった。無数のカラスが輪を描いて舞っている。

目の前に断崖が切れ落ちている。突端に五六本の木々が生えている。まだ春だというのに、木々は半ば枯れ、細枝が波と風に打ちのめされたように揺らいでいる。時折大きな波が激しくぶつかり、飛沫を浴びて枝は折れそうに頭を垂れる。波が押し寄せて青黒く冷たい波が風に煽られて飛沫を高く飛ばしながら、繰り返し寄せてくる。怒号も悲鳴も波に飲み込まれて茫洋と海原が広がるばかりだ。

『おまえは何を待っているのだ。佐渡に流されて二十年、何のために生きている・・・神世の昔から続いて生きたおまえの家は無惨に滅びた。藤原一族も無くなった。古代からの名家も公卿の家々も、源氏も平家も、誰もかも滅亡してしまった。都は焼け、寺院は破戒僧の巣窟となり、歌心の欠片さえ残されていない。そんなこの世に何の未練があるというのだ。何故に生き恥をさらすのだ・・・さあ、ひと思いにこの崖から飛び込んでしまえ、流木となって波間をさまよえ。波に呑まれて息絶えろ。風や波でさえ手の届かぬ深い海の底に沈んでしまうがいい』

波は断崖に絶えず襲いかかり、そのたびに細い木は頼りなげにゆらゆらと揺れる。いつの間に秋がきて、海の彼方に月が上った。海の果ての淡い空に遠い山並みが幻のように浮かんでいる。

月明かりの崖の縁をあてどなく歩いて行くと、激しい嵐が月を夜空から吹き落とそうと吹き付ける。

『誰か、誰か・・・教えてくれないか。私はどうすればいいのか、この国はどうなるのか』

秋風の枝吹きしおる木の間より

かつがつ見ゆる山の端の月

枕元で誰かがささやいている。

「このようになられてからどれほどになるのですか」

「七日ほど」

「何もお食べになられぬのですか」

「目を閉じたままでござります」

「眠っておられるのでしょうか。それとも」

「後鳥羽院が隠岐の島の御所でお隠れになられたとの知らせを受けた頃から昔を偲ぶこともなくなり、歌もふっつりとお詠いにならなくなりました。そしてこの秋になりましてからは、お食事を一切口になされなくなったのでございます」

「では、院は、自らのお命を絶とうとご決意なされたのでしょうか」

「あるいは」

「しかしこのまま怨みを呑んで命を絶たれたのでは、後の祟りが恐ろしゅうござります。保元の乱で讃岐に流された崇徳上皇の怨霊は平治の乱を呼び、果てしない動乱の火種となって日本国中に飛び散り都は壊滅いたしました。後鳥羽上皇は絶海の隠岐の島に配流され、順徳上皇はこの佐渡へ、土御門上皇は土佐の国に流され、また、後鳥羽上皇の皇子であらせられる六条の宮は但馬へ、冷泉宮は備前へと配流されました。このようなことは日本国開闢以来初めてのことでございます」

「まことに三上皇が配流されてから、凶年、飢饉うち続き、天下の民の三分の一は死に絶えたと聞いております」

「何という有様になってしまったのでしょうか・・・口に出すのも悲しいことでござりますが、土御門上皇は土佐国から阿波国に移される時、中山という山中で大雪に立ち往生をなされましたが、その時上皇がお詠みになられましたのが、

憂き世にはかかれとてこそ生まれけめ

ことわり知らぬ私が涙かな

(この世が憂き世であるということは知らぬわけではなかったけれど、これほどまでに情けない身の上になるためにこの世に生まれなければならなかったとはいかなる事だろうか。配流の身である私にはこのような因縁のことわりを理解することなどできようはずはない。ただ涙がこぼれるばかりだ)

付き人たちはみな号泣したということです。

悲しみと恨みを抱いて土御門上皇は寛喜三年にお果てになられましたが、その怨霊のためでしょうか、天地異変がうち続き、鎌倉では夏というのに冬のような天気となり稲が実らず、人々は餓えて路上にうち重なって倒れ、その腐臭が将軍の屋敷にまで充ち満ちているということでごさりました」

「いいや鎌倉のみならず、都も恐ろしい有様でござります。なにしろ五月というに積雪が二寸もあり、大暴風雨が荒れ狂い、八月は名ばかりで冬のような有様。ところがその同じ年の十一月には桜が花咲き、ホトトギスが鳴いて飛び、蜩が梢で声を競っている。

公卿の家でさえ召使いに餓死者が出、貧民は富豪の家を襲って家を壊し薪と為してこれを売り、こともあろうに、ご堀河天皇の皇子秀仁様に親王宣下の儀あって公卿一同に饗を賜った時、いずこからか雑人共が立ち現れ、土足のまま殿上に上って公卿たちの饗を奪い去ったとのことでござります」

「寺院さえも困窮して祈祷もままならぬ有様・・・国が危難に遭った時、朝廷は内裏に壇を築き、国家鎮護、万民安寧の祈祷を修せしめ、諸寺院も修法を行って怨霊退散を祈祷するのが常でござりましたが、承久の乱の後、朝野共に窮迫し、弘法大師ゆかりの東寺でさえ鎮護のための仁王講を執り行なえないとの事でござります。これほどの凶事がうち続くことはとても偶然とは思えず、まさしく後鳥羽、土御門上皇の生き霊、怨霊のなせる業に違いないと噂しておりますが、もしもまた順徳上皇が絶食して自らの命を絶たれたとなるとなりますとこの国はどうなることか、思うだに恐ろしくなりまする」

気がつくと、いつの間にかまたあの断崖に立っていた。崖下の下に波に洗われた枯木が見える。

「崖を下って、あの木々を切るのだ」

耳元で何者かが囁く。

「あの木を矛のように鋭く切れ」

謂われるままに崖を降りてゆくと、三本の木が立っている。上から見た時の弱々しい姿は微塵もなく、象牙のように白く輝き、先が矛のように尖っている。それぞれに文字が記してある。

後鳥羽上皇・土御門上皇・順徳上皇

「これは、私たちの墓碑・・・」

「そうだとも・・・そなたたちは既に死んだのだ・・・この国は天地が初めて開けたとき、イザナキ・イザナミの二神が手に矛を持って塩の海をかき回し、淤能碁呂島を造り、その島でまぐわいしてあきつしま大和の国をお生みになられた。黄泉の国から戻られたイザナキの子アマテラスは高天の原を治め、その子邇々芸命の命は天下ってこの世を治めた。それ以降、その子孫は代々絶えることなくこの国を治めてきたのだ。

ところが、尊い神の末裔であるそなたはひとたび天皇の地位につきながら、愚かにも東の国の武者によって大和の国を追われ、二十一年の長きに亘って佐渡島の流人として露命をつないでいる。イザナキの血脈を継ぐ者がそのように惨めな暮らしに耐え何になろうぞ。

そなたの父後鳥羽院は隠岐に命果て、兄土御門は阿波の国で絶命し、そなたの命もこの島で尽きようとしている。故にそなた達が死んだのち、この国を支配するのは戦より他に能のない東の武者ばらとなろう。だがそれも長くはない。彼らは既に陰謀と謀略でこの国を血で汚している。

かくの如き賤しい者どもの手に、この国を任せておくわけにはゆかぬ。よって、そなたは黄泉の国に下る前に、その矛を鎌倉めがけて投げよ。

復讐せよ。鎌倉と都と太宰府に血の雨を降らせよ。彼の国をそなたたちの矛で刺し貫き、阿鼻叫喚の無限地獄へ突き落とせ」

声と同時に三本の矛が突如空に舞い上がり、各地に降り注いだ。地面から真っ赤な血が噴き上がり、人も家もバラバラに引き裂かれ、奈落に飲み込まれる。幾本もの火の渦巻きが地上のあらゆる生き物を焼き尽くして空に火の粉となって舞い踊る。火の粉は龍の舌のようにめらめらと四方に燃え広がる。

何もかもが燃えている。劫火の音が天地に響いている。

はっとして目を開けると、誰もいない。嵐のような風も火炎も消えてしまった。頭の上には静かな秋の夕暮れが広がっている。雲の果てに山並みが見え、夕日が雲に包まれて血の色の珠のようだ。

「あれは、この国の未来だろうか・・・」

雲を出た陽は天空を染めている。山の端に沈んだ後も、日の光は雲を紅く彩り、宵の明星は恐ろしさに沈黙し、青く震えている。

暮れぬともなほ行く末は空の雲

何をかぎりの山路なるらん

誰も怨みはしない。いかなる復讐も望まない。恨みでこの国が救われようか。矛を空に向かってなげて何になろうぞ。私はあの矛が大地を焼くのを見て、私が死ねぬわけがやっと分かった。それは、大望を果たす仕事が残っているからだ。大望のために、まだ死ぬわけにはゆかぬ・・・

この国に美しい平和を取り戻さなければならない。何としてもそうせねばならない・・・

天台座主慈円は、日本国はいかに運が尽きようとも、百王までは必ず続くであろうと断言した。私は八十四代の天皇。まだ十六代は残されている。この十六代の間に、あるいは救いが訪れるかも知れぬ。必ず救いはやってくる。

私の先祖が築いた国だ・・・このまま阿鼻地獄沈ませてたまるものか。だが・・・流人に過ぎぬこの私が、どうやって救うというのだ・・・。

日の沈んだ野の道をどこまでも歩いて行った。山を越え、谷を渡ってどこままでも歩いて行くと、目の前に板葺きの宮殿が見えた。あちらこちらで罵り合う声がする。幼い皇子たちが喧嘩をしている。額から血を流している。木の枝で叩く者がある。石を投げる者もある・・・これはいつか見た忌まわしい夢ではないか。

呆然としていると、立派な冠を被った帝が姿を現した。帝は手に持った鞭をひと振りして大声で叫んだ。

「止めよ、喧嘩を止めよ。そなた等はこの国を治める天皇の皇子ではないか。それなのに、寄ると触ると喧嘩ばかり、獣の如く血を流している。このままではやがて大乱となるであろう。そなた達が相争って、この国を滅亡させてしまうであろう」

「・・・」

「容赦はせぬ。皆そこに並べ、さあ、私の前に出てくるのだ。そなた達は最早皇子ではない。王族でもない。私がそなたたちを鞭打ち、剣で首を打ち落としてやろう」

これを聞いて王子たちは真っ青になり、ウサギのように飛び跳ねて逃げてしまった。帝はいまいましげに宮殿の周りを見回した。一人だけ逃げもせずに小さな皇子が立っていた。四歳ほどの幼い子だ。その子は帝の前に進み出ると衣を脱いで裸になり、頭を垂れた。

「そなたは、私の孫、厩戸皇子ではないか。何のつもりだ」

「私を鞭打って下さい」

「そなたは鞭打たれたいのか」

「はい」

「何故だ。他の王子はみな逃げたのだぞ」

これを聞くと幼い皇子は頭を上げて、

「欽明の帝さま。どうか私を罰して下さい。私は無力な故に、喧嘩を止めることが出来ず、傍観しておりました。帝がおいでになった時、恐ろしくて身が震えました。でも、逃げようとは思いません。なぜなら私の力では階を伸ばして天に昇ることも出来ず、また地面に空ほどにも深い穴を掘って逃げることもできないからです。

天にも地にも隠れることが出来ぬ者がどうしてこの国の帝から逃れることが出来ましょうか。

私に出来ることは、罪あるものとして鞭打たれることだけです。でも剣で首斬ることだけはお許し下さい。私はこれから後、この命を国のために捧げねばなりません。死んでしまってはそれも叶いません」

欽明天皇は驚愕した。そして幼い王子を抱き上げて叫んだ。

「そなたは何という皇子だ。そなたこそ国の宝だ。そなたは必ずやこの困難から国を救い出してくれるであろう。そなたこそ我が国に真実の平和をもたらしてくれるであろう」

帝の声を聞いて走り寄ってきた妃は厩戸皇子を抱きしめ、涙を流した。

「ああこの皇子は何と美しい香りを放っているのでしょう。このような香りは常のものではありません。この皇子が生きている限り、この国は滅びますまい」

順徳院は荒野に立っていた。空一面の星空だ。乳色の空から淡い光が降り注ぐ。

『あれは幻だろうか・・・いいやそうではない、いつかまた、あのような皇子が生まれるだろう。いつの代にか、必ずや厩戸皇子のような皇子が生まれ、この国を救ってくれるであろう』

星明かりに、静かな声が聞こえてくる。

和をもって貴しとし、さからうことなきを宗とせよ

心の怒りを絶ち、面の怒りを捨て、人の違うを怒らざれ

我れ必ずしも聖にあらず、彼必ずしも愚にあらず、共にこれ凡夫のみ

それ事は一人さだむべからず。かならず、衆と共に論うべし

ああ、私は、この尊い御教えをなぜ忘れてしまったのか・・・我が父後鳥羽帝も何故にこの一言なりとも思い出すことができなかったのか・・・後白河法皇・崇徳上皇・鳥羽天皇・白河上皇・・・誰も彼もが忘れていた。

だが・・・今また、尊い声が夜空から降り注いでいるのは、先王たちがこの国をまだお見捨てになっておられないからだろう。

この声は私だけでなく、世の万民の心に降っているのだろう。きっとそうだろう。

この声は、天の階から降りてきた天の神々が、この国を再び救おうとなさっておられるのだろう。

そうにちがいない。そうだとも・・・

順徳上皇はふっと微笑し、息絶えた。仁治三年九月十三日。享年四十六才。

百敷や古き軒端のしのぶにも なほあまりある昔なりけり